再过21天,本地两家有机土耕农场就将画上句点。

在土地匮乏,注重经济效益的小小岛国,“租约到期就得离开”早被视为理所当然。

但面临结业的萤火虫健康蔬菜农场和绿圈生态农场却非比寻常——在“有机”的概念未夯之前,土生土长的创办人就以环保和关爱为出发点,少见地坚持自然耕种,即便亏钱也要用时间与血汗滋养呵护这片土地,只盼顾客安心地吃到没有农药或化肥的蔬菜。

多年超过8700个日子付出的心血即将化为乌有,70多岁的农夫穷尽大半辈子的专心致志,用双手与土地建立的深刻连结,让这场告别特别揪心。

我们的家园难道再容不下有机土耕?它的价值是否只能用产量来衡量?还有什么方法能让值得留存的空间与精神继续发光发亮?

小小“萤火虫”点燃土耕希望

“我们播下的每一颗种子都是希望。”

这是人称“蔡爸爸”的蔡建静(71岁)在2019年接受《海峡时报》访问时所说。他创办的萤火虫健康蔬菜农场(Fire Flies Health Farm),租约原定那年9月到期。租约后来延至2021年底,2021年8月收到土地管理局的信说明最后租约是2022年1月1日至7月31日,信上写明是Final extension。

Final=最终,最后,终极的,结局的。6月初一个酷热的周二下午,记者采访这篇专题时在农场见到蔡爸爸,他说:“过去的事情不要讲了。我是不小心上了贼船,头脑进水,才会深陷其中。人会冲动,都是因为一个想法。”

看起来很累的蔡爸爸语气坚定。“在新加坡什么都可以,就是农业很困难。我的农场搬了几次,农场往往就是要让步。”

30多年来不停地努力,很辛苦吧?蔡爸爸反问:“你为什么做记者?喜欢的东西会辛苦吗?”

一阵沉默后,他浅浅一笑,直视记者。“你小时候有做梦吗?每个梦都实现吗?”

从中医到农夫

“萤火虫”从一个梦想开始,一个开中药铺的梦想,后来扩大成让更多人吃得安心,吃出健康的梦想。

1981年,从小跟着父亲种菜的蔡建静从新加坡中华医院毕业后,成为中医。为存钱租铺开中药行,他1985年在万礼开了蔬菜农场,行医耕田两头忙;成为全职农夫,是因为发现自己着实喜欢农耕,而且可靠农耕养家。

女儿蔡晓熹(40岁)说:“80年代和90年代初,农业的收入相当不错。吃得了苦,不怕没有东西吃。”

到了1990年代后期却不一样了。蔡建静早前接受《海峡时报》访问时说过,随着更多来自世界各地的果菜进口到本地,本地农场的害虫多了起来,种菜似乎不得不用农药。他当然可以跟着这么做,但身为中医对于保健有非一般的敏感度,了解农药和化肥的危害,1998年他毅然决定改做有机农耕,自然农耕法也成为他一生的事业。他费心钻研,学习如何不靠化肥和农药,在呵护土壤的同时,种出让人吃得安心的蔬菜。

在蔡晓熹眼中,爸爸是一个有远见的梦想者,妈妈蔡来玉(66岁)是他无怨无悔无私付出的另一半。“那个年代,谁会想到做有机?但爸爸对人和土地有一种很不一样的情怀和责任感。他有一天忽然宣布不再用农药,it's all or nothing(孤注一掷豁出去了,可能一无所有)。妈妈没多问,她告诉爸爸,你要做什么,我陪你一起做。”

家里排行第二的蔡晓熹清楚记得这个影响一家人的决定,那一年她中四毕业,那时至今农场没有盈利。“我们的菜起初半公斤卖2元,简直是亏本生意,但每次提起价,家里像世界大战要开打,爸爸总会强烈反对,所以这么多年也只微微上调了两次。爸爸相信品质好的蔬菜应该人人负担得起,他希望每个人能吃到有机蔬菜,所以不愿起价。爸爸总说,起价了须要吃这个菜的人怎么办?

“我不知道一个人的坚持和梦想能带他走得多远,我只知道这条路走得很辛苦。他把公积金和保险金都投入了农场,他就是这么坚定这么愿意为农场付出一切。”

赴美向有机耕种先驱讨教

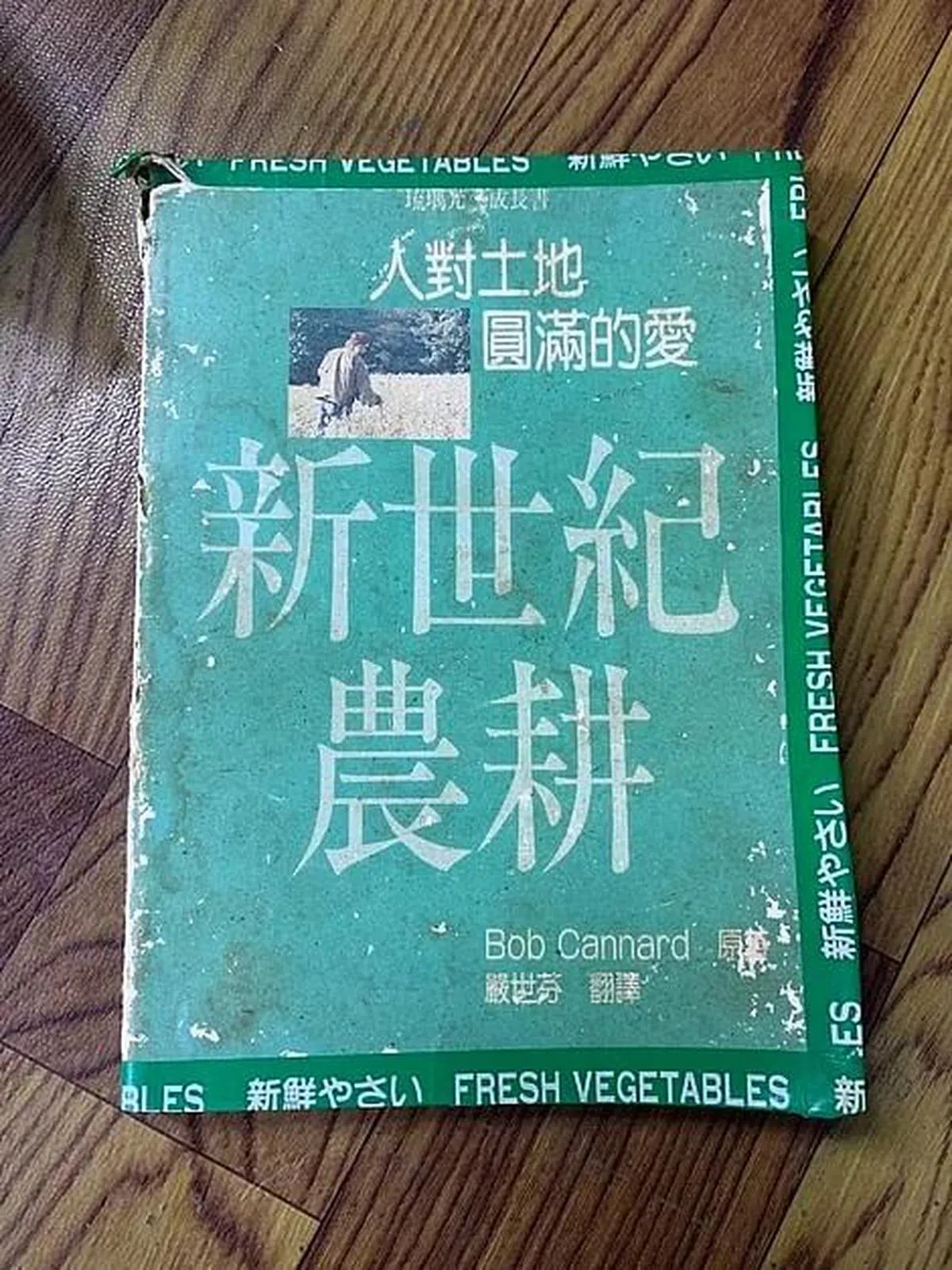

在蔡晓熹的回忆里,父母亲执着于有机耕种的片段信手拈来——家族旅行离不开到农场观摩,蔡爸爸甚至在2000年带着妻子千里迢迢飞去美国加州,只为了向美国有机耕种先驱鲍伯肯那德(Bob Cannard)讨教。

“他们两个人生地不熟,坐德士被敲竹杠,三餐吃面包,从便利店买了三明治就是一餐。肯那德写的《新世纪农耕:人对土地圆满的爱》是爸爸的经书,他自己常看也常买了送人,他希望更多人理解自然耕种和有机蔬菜的好。”

这本书的台湾译本摆在农场办公桌上,页面泛黄但保存良好。这本书记载的不单单是肯那德对于农耕的知识,还有他对土地和大自然的关怀与尊重。学会爱惜土地,植物自然健康生长;与大地和谐共处,人们才能永续耕耘——这就是蔡爸爸经营“萤火虫”的哲学。

蔡晓熹指出,爸爸一开始就把“有机”的标准定得高,有机耕种允许的,而且是许多有机农场用来施肥的动物粪便,他坚持不碰,即便排泄物残留在蔬菜上的风险微乎其微,他还是选择以防万一。他也考虑到禽畜养殖常用的抗生素和荷尔蒙药物可能残留于粪便里,他不想让这些物质进入土壤。

蔡晓熹说:“爸爸妈妈的原则一直是己所不欲勿施于人。萤火虫的使命就是通过再生农业善待土地,从而为社会贡献,可惜我们的教育还是不够,新加坡人对于有机蔬菜的认识不深,或许不明白我们为什么有这样的坚持。农耕就像教育,十年树木百年树人。我们做的不是快餐,却偏偏活在一个快餐世代。”

梦想凝聚一家人的爱

“萤火虫”是蔡爸爸的梦想,也凝聚一家人的爱。蔡家长子蔡念昆(42岁)有感于父母亲年纪大了,理工学院毕业后不久就在农场工作。大学主修生物科学的蔡晓熹原为十指帮剧团经理,四年前为了萤火虫离开投身14年的戏剧界。弟弟蔡佑钊(35岁)辞掉工程师的工作,也放弃了在南洋理工大学攻读博士学位的机会,2017年开始在珍珠大厦底层经营纯素档口“擂茶树”,售卖以自家农场的蔬菜制成,按照蔡爸爸的家传客家食谱做成的擂茶饭。

擂茶树后来开设第二家店面,档口数度搬迁,而随着萤火虫的结业,也在上个月结束营业。

蔡晓熹半开玩笑地说:“我们一家人7月后就全失业了。现在要忙着收拾农场,先休息一下吧。就算租约延长,或许我会迟疑,因为大环境并不友善。乌克兰战争未爆发前,我们的电费已经起了130%,租金也涨了,成本不断增加……农场没有暂停键,全年无休,爸爸妈妈的身体多年来已经受伤、累坏,现在情绪方面还有很多难以承受的伤痛。我也担心他们过去25年马不停蹄地工作,现在忽然没了这个农场,他们能适应吗?”

拍摄当天遇见蔡晓熹的姑姑,她有感而发,国外的朋友工作大半辈子后退隐田园,哥哥却是当了一辈子农夫后,最后关掉农场。“我曾经差一点标到土地开农场,或许当年没有成功不是一件坏事。”

守不住土地,至少精神永在

回想过去20多年,不胜唏嘘。萤火虫在巅峰时期,一天内有多达25辆载满学生和小朋友的旅游巴士前来参观;最近几个月也得到许多人的声援和义工的支持。

6月12日、18日和26日,“萤火虫”办了一系列活动,包括农场导览、边走边画,“品尝彩虹”营养学工作坊,以及蔡爸爸主讲的有机种菜工作坊。每个活动都有义工帮忙,义工们也帮蔡家收拾和拆解蔡爸爸亲自搭建的大大小小各种装置,“还原”3.1公顷的土地。义工们的义不容辞,就是对于蔡家的一种致敬。

个中繁琐,没亲眼看到或许难以想象。例如给蔬菜挡风遮雨的塑料帐篷,拆下来后要逐个卷好、压紧,把面积缩至最小,再放入手推车推去垃圾收集处。帮忙蔡妈妈处理帐篷的义工之一是自雇人士陈家锋(41岁),他因光顾擂茶树而认识蔡晓熹。

他说:“吃过‘萤火虫’的菜就知道真的与众不同,仿佛每一口都尝得到蔬菜的生命力。看到蔡爸爸一家人投入这么多时间、血汗和金钱,我很想传达心中非常深切的感谢和感恩。即便农场不在了,我们还是可以把萤火虫的精神传承下去,我们都可以更勇敢地追求心目中最真实最重要的东西。”

另一名义工是从事饮食业,因为一起上课而认识蔡家十多年的陈美倩(51岁)。她直言为了蔡家而痛心,“养好土地需要好几年的时间,新加坡没有像他们这样的农场,这是每个人的损失。以后就没有一块土地可以教育大家,或展示给大家看,原来这个(不用化肥、动物性肥料或农药的)做法是行得通的。新加坡讲求效率和经济效益,我们缺少这方面的教育。希望蔡爸爸能继续分享经验,否则真的很可惜。”

收拾农场需要至少三个月时间,加上冠病造成人工短缺,蔡家一直找不到愿意接下拆解工作的承包商。费心策划告别活动的蔡晓熹说:“虽然守不住土地,至少可在这个自然土耕的空间创造最后的回忆,让萤火虫的精神继续燃烧。在新加坡生长,我们从小被教导没什么可以天长地久,但不知为什么,心里仍旧以为这一切可以继续留存。

“我们很小,但我想这25年来,we have made a difference.(我们产生了一定影响)。”

*7月10、11日,萤火虫(62 Lim Chu Kang Lane 2)特别开放(上午10时至傍晚6时),亲临农场可买到最后一次收成的有机农产品、盆栽植物、堆肥、天然肥料和陶瓷花盆等。

农耕就像教育,十年树木百年树人。我们做的不是快餐,却偏偏活在一个快餐世代。——蔡晓熹

“绿圈”不求留名只盼存土

即便租期只剩一个月,位于林厝港梁宙路(Neo Tiew Rd)的绿圈生态菜园(Green Circle Eco-Farm)还在承接导览活动,创办人翁丽珠(78岁)亦继续播种。她始终抱持土地能获保存的希望,所以申请延长租约被拒后,她写了信给永续发展与环境部长傅海燕,又发起线上请愿书(change.org/p/save-singapore-s-pioneer-food-forest),期待保留她和丈夫从1999年开始亲手开垦,面积约2.2公顷的“食物森林”——模拟天然森林的系统和功能,以自然方式耕种树木、蔬果、药草等多种植物的农业方式。

翁丽珠说:“这一带会改作军事用途,租约不获延长的农场不止我们一家,我明白政府不可能给绿圈生态菜园特别待遇,所以不期待继续营业,拿掉Green Circle这个名字也没关系。只希望这块土地能继续以食物森林的形式留存,并成为自然耕种和永续环保的资源中心,为公众和学生提供一个大自然的教室,强化人们与大自然的连结。”

翁丽珠甚至愿意当义工,分文不收,并自掏腰包支付现有员工至少两年的薪水,只求自己辛苦滋养的土壤能继续孕育生命。

翁丽珠回忆道,1999年接手时,这块土地长满象草,土壤贫瘠,表土(topsoil)非常浅。“我们花了很多气力,做堆肥又做覆盖料(mulching),经过半年才可以播种。现在好不容易有了15公分的表土,而且是富含微生物,生命力旺盛的表土。如果这些土壤无法继续用来种植植物,那真的太可惜了。”

曾有园艺业者要求翁丽珠出售表土,结果被她拒绝。“卖掉表土,就是摧毁整个生态系统,对方出高价我也不卖。如果是想赚钱,我就不会选择当农夫了。”

自己种菜吃得更安心

翁丽珠的先生原为金融顾问,她则先后当过分析化学家、教师,也帮父亲打理家族生意,并在自然学会当了15年志工。两人中途专业当农夫,标下土地,投资70万元种植食物森林,是因报章报道一批进口蔬菜含有大量农药被拒入境。

她说:“进口蔬菜这么多,不可能每一批都经过检验,总会有漏网之鱼。当时没多少人在卖有机蔬菜,我想说自己当农夫,就能更好地掌控入口的食物。”

她以日本自然农耕始祖福冈正信为榜样,一开始就决定重视生物多样性,不用农药或化肥,以最接近大自然的环保方式栽种植物。

翁丽珠说:“现在流行室内农场和垂直农场,但这些农场就算用上较节能的LED灯,始终还是耗电。树林却完全不用任何人造光,因为有太阳和大自然‘携手合作’。垂直农场看似生产力高,但如果把耗电量、硬件设备和其他成本算进去,就会发现自然农耕或许更具效益。”

种植多年生植物更环保

绿圈生态菜园种植超过120种可食植物,还有不少不适合食用,但对授粉昆虫有益的植物。菜园每公顷土地每年生产130吨食物,大部分通过菜园官网出售,其中八成为多年生植物(perennials),20%是一年生植物(annuals)。

翁丽珠解释,国人喜欢吃的小白菜和菜心等蔬菜都是一年生植物,即只存活一个生长季,发芽生长开花后就死亡,种植起来耗费更多人力物力。此外,很多国人喜欢吃的蔬果,种子都从国外进口,而种子的价钱从她开始务农以来已经涨了四五倍。

她指出,新加坡食品局定下了“30·30愿景”,即到了2030年,国人营养需求的三成应来自本地出产的农产品,其中20%来自蔬果。“但就算是本土农场种的蔬菜,一旦种子、肥料和土壤要从国外进口,也难以担保供应稳定。如果本地农作物需要的资源都来自国外,那真的具备永续性吗?冠病这场全球大流行病已经让我们发现,任何国家可能随时锁国,供应链随时面临危机。我们为什么要这么努力种植一些不适合本地气候的蔬菜?”

翁丽珠认为更环保的做法是种植能生存两年以上的多年生植物,例如西洋菜、番薯叶、空心菜、帝皇苗、刺芫荽、茄子、龙豆和红瓜。“把心力投注在多年生植物能取得很高的生产力。赤道气候能让很多种植物茁壮生长,但很多顾客却喜欢温带果菜,我们应该多吃本地‘甘榜菜’。”

例如她积极推广,并让农场访客亲手制作的nasi ulam(野菜香叶拌饭)。“这道菜用的蔬菜都是在本地容易生长的植物,而且种类可轻松变换,这样就不会过于依赖任何一种菜,农场种植的蔬菜品种多样化,也能让土壤更健康。”

随农场义工余素菡(34岁)走进秘境般的绿圈,看到也感受到农场的活力。绿意扶疏,耳边传来数种鸟啼,蝴蝶和蜜蜂随处可见。果树有高有低,各种蔬菜和药草结伴生长,空气中弥漫着花草香。余素菡是纯素食店The Breakfast Club SG创办人,重视产地来源,会亲自采购食材,在向绿圈下单前先参观农场,自此成为忠实顾客。“我第一次来到这里,Evelyn(翁丽珠)就让我自由参观,能放心让一个陌生人到处走,正是因为网站标榜的自然耕种说到做到,没有农药或化肥,什么都不用藏。”

不时帮忙翁丽珠做农场导览的余素菡,曾带领一群4至6岁的小朋友亲手采摘和品尝桑葚果。“孩子们都非常享受,新加坡还有哪里提供这样的体验?你可以想象有多少亲友给Evelyn泼冷水,他们却坚持下来。这里对我来说不只是一个农场,它有更大的象征意义——无论有多少困难,都要勇往直前,只为了让顾客能吃到纯粹的、真实的,充满真善美的食物。这样一个罕见的地方,我们怎么可以不保存下来?”

卖掉表土,就是摧毁整个生态系统,对方出高价我也不卖。如果是想赚钱,我就不会选择当农夫了。——翁丽珠

农业多样化, 收获更丰富

“土壤是我们最容易遗忘,也最不该忘记的资源。”(The ground is the easiest resource to forget, and the last we should.)

美国作家保罗·波嘉德(Paul Bogard)在《足下大地》(The Ground Beneath Us)一书中,解释土壤远比我们想象的重要——接触土壤和其中的生物群有助人体建立防御系统,但人类却远离了土地,还使用大量农药、杀虫剂和化肥,污染大地与水源。人类又在土地上铺柏油,隔绝了地底生物需要的空气和水,这无法逆转;土壤是活的,我们却在扼杀它。

如果考虑到土壤的重要,我们会否更重视有机土耕农场?

前官委议员王丽婷针对擂茶树和萤火虫健康蔬菜农场的结业,于6月2日在社媒发文,提出我国或许有必要重新检讨30·30愿景。“我们该把所有希望寄托在高科技农场,还是该分散风险?这些农夫有特别的专业知识,他们能激发我们对于土壤的关爱,也教会我们以永续农耕让土地不断重生。”

就像蔡爸爸所说:“保持土的活性就能不断再循环。爸爸用的土,儿子可以用,孙子可以用。”

支持擂茶树,也肯定萤火虫

继珍珠大厦的档口后,擂茶树先在牛车水美食街附近开了第二家店,后移至莱佛士医院的食阁,约满后落户怡丰城食阁。珍珠大厦的档口5月尾结业,原由蔡晓熹坐镇的怡丰城档口则在6月30日拉下帷幕。

蔡晓熹说:“看似平平无奇的一碗擂茶饭,背后工序繁琐。进军餐饮业的初衷是为了菜园,希望更多人认识菜园和有机蔬菜的益处,同时减少浪费,例如菜园卖不完的菜妈妈会做成菜干,档口的厨余能用作堆肥。”

5月初宣布结业消息后,档口人流不断。怡丰城的摊位到了最后一周,开档前10分钟已排了五六个人,到了最后几天的用餐时段,须排上一个半小时才能吃到。队伍中男女老少背景各异,共同点是不舍擂茶树的美味,不少人也想借此给萤火虫肯定。

擂茶树结业前的最后第三天(6月28日),王丽婷和记者一起去怡丰城吃擂茶饭时,她以“artisanal farmers”形容蔡爸爸和翁丽珠,意即他们像技艺高深的工匠。“并非所有农夫都像他们一样真正和这块土地连系在一起。我们应该尊重他们,让他们有机会继续耕种,这不只是敬老尊贤,也是保留我国珍贵遗产的方式,他们真的了解这块土地的习性。”

记者询问新加坡食品局如何看待有机土耕,以及有机土耕农场能否基于环保做法而获得特别考量。食品局电邮回复说,农耕土地面积有限,因此农粮业有必要采取产量高,可对抗气候变化,以及有效利用资源的农作方式;我国有多种蔬菜耕种方式,各有千秋。食品局鼓励业者采用高科技且先进的农耕系统,只要可达到指定生产目标,并尽量减少对周遭环境的影响,农场可以选择任何一种生产方法。

农耕法各有千秋,多样化才是王道

不熟悉本地农业及竞标要求的话,或许会建议蔡家和翁丽珠夫妻另标新地段;同行却心知肚明,看过相关新闻报道的人也会了解:农场需要长期策划,且许多器材售价昂贵,有机土耕更需要一段时间和一番心血才能“养好”土壤。但现有制度对科技和生产量的要求比以往高,租约却缩短了。评估方式离不开竞标价、粮食产量、务农空间设计和格局,以及商业和营销计划等,重视环保与环境健康的萤火虫健康蔬菜农场和绿圈生态菜园,要突破重围谈何容易?

主攻城市研究、城市科学和自然界与社会互动的梁俊忠博士指出,要实现30·30愿景,本地农场的务农方式一定要由科技主导。“有机土耕或许更具永续性,但能否比科技主导的务农方法更能促进粮食系统的韧性,则难以定论。”

梁博士是新加坡科技设计大学属下李光耀创新城市中心的高级院士,他同意表土无可取代,表土中有大量生物和丰富的生物营养素,但未必人人同意表土是值得保护的自然遗产。何况我国农业的关注点是高科技无土种植,表土绝对不是首要考量。他认为其他考虑重点包括:农场产量有多少提升空间?农场能否带来其他好处,例如水耕农场可研发增加生产力的技术,售卖相关科技可增加收入。

不过,梁博士同意农产业的生产方式应该多样化。虽然我国和其他国家一样有各自偏好的务农方式及产量目标,但不表示有机土耕就应该消失。“虽然农业越来越会由科技创新主导,但如果不给土耕农夫留下生存空间,提醒我们人类与土地和土壤之间的原始联系,那真是一种遗憾。”

并非所有农夫都像他们一样真正和这块土地连系在一起。我们应该尊重他们,让他们有机会继续耕种,这不只是敬老尊贤,也是保留我国珍贵遗产的方式。——王丽婷

行人天桥下的有机菜园

在寸土如金的岛国真的不够地方做有机土耕吗?

艾弗顿园(Everton Park)大牌6A的多层停车场旁的行人天桥下,20多种蔬菜茁壮生长,台湾苋菜、红苋菜、菠菜、羽衣甘蓝、罗马生菜、韭菜、空心菜、皇帝菜……放眼望去绿油油的一片,更难得的是栽培过程不用化肥或农药。

种菜的是住在附近的陈建国(66岁)和他的妻子王秀花(63岁)。他们几年前从中国移居本地,基于防疫措施较少外出,多在邻里小区走走。去年5月,陈建国看到行人天桥下的空间光线足又能收集雨水,灵机一动决定开辟小菜园。

他把地方打扫干净,从垃圾场捡了居民丢弃的木条、木板和砖块,搭起架子,保丽龙箱子来自湿巴刹的小贩。他自费购买泥土和种子,也有街坊领了国家公园局发的免费种子但没时间种,就把种子送给他。

没有务农经验的陈建国上网找资料,看视频,渐渐摸索出一套方法。他不用化肥(“进口的东西贵啊”),不用农药(“菜是给自己和其他居民吃的,而且农药对皮肤和空气都不好”),有害虫就用筷子或手指挑出来。

肥料来自店家和街坊的“垃圾”

陈建国除了购买有机肥料如鸡粪,也向附近咖啡馆和豆奶店收集原本当作厨余丢弃的咖啡渣和黄豆渣,发酵两三个月再用。街坊用火炭煮饭后,会把炭灰交给他施肥,还有其他店家收集蛋壳,洗净后给他。

陈建国说:“这些都是经济实惠的肥料,而且能减少垃圾。泥土不用一直买新的,每次收成后让土壤晒至少三天就能重复使用。只要善于用土和施肥,土壤‘越用越肥’,最重要是了解这个环境适合种什么菜。我的是传统做法,不像水耕一样需要很好的硬件和设施,也不用另加营养素。”

每天早上,陈建国夫妻会在菜园劳作至少三四个小时,午餐后又回到菜园数小时。菜园吸引不少好奇目光,许多街坊走过主动攀谈,久了自然熟络,其中一些成了义工,例如陈佩斐(48岁,司机),有空就到菜园帮忙。现在每周有蔬菜收割,陈建国把菜送给街坊和清洁工,还不时准备小菜苗,让小朋友带回家种。

居民委员会曾告知陈建国,未获许可不得在天桥下种菜,但检查后发现一切处理妥当,现在菜园已获“认证”,柱子上可见A4海报,上面印有“Cantonment Towers Green Fingers Interest Group”(广东民楼绿手指兴趣小组)。

陈建国说:“最近有议员参观菜园,问我还需要什么,例如更多空间种菜?我说不用了,这个地方够我忙了。但新加坡有很多类似的地方可以种菜,其他小区若想开辟菜园,我可以提供建议。”

只要善于用土和施肥,土壤“越用越肥”,最重要是了解这个环境适合种什么菜。——陈建国

采访侧记

无法脚踏实地,如何落地生根?

国人旅行时喜欢参观农场,向往“农场到餐桌”(farm-to-table)的料理,却可能忘了农业在本地曾扮演举足轻重的角色。毕竟拆迁,特别是农场拆迁,在我国独立后的数十年反复上演着。

根据讲述岛国农业故事的书刊“Growing Roots”,我国在1947年有超过1万5000英亩(约等于1万1364个足球场)的土地用于种植果菜和畜牧,家禽业甚至因为超出生产目标而出口到邻国。到了1960年代,农业用地增至3万2000英亩;国防部一度管理我国最大的黄梨园,宏茂奎(Amoy Quee)军营种了22万5000株黄梨,每次收成的水果有160吨。

随着人口激增和城市迅速发展,农业用地减少绝对符合经济效益。但农场租约变短,产量要求增加看似合理,却未必合乎人情,特别是涉及有机土耕。正如王丽婷在社媒贴文所写,农夫应得到特别的尊重,他们用双手和血汗辛勤耕耘,种出填饱我们肚子的粮食,“失去农场所带来的创伤巨大,难以用笔墨形容。”

费心钻研有机土耕的蔡爸爸和翁丽珠,多年来累积了无价的宝贵知识与经验,脚下的土地凝聚了他们的人生片段与终身所爱。不断变化是岛国不变的形态,但扎根需要时间,要是连最脚踏实地的农夫都无法拥有容身之处,落地生根是否只能变成奢望?