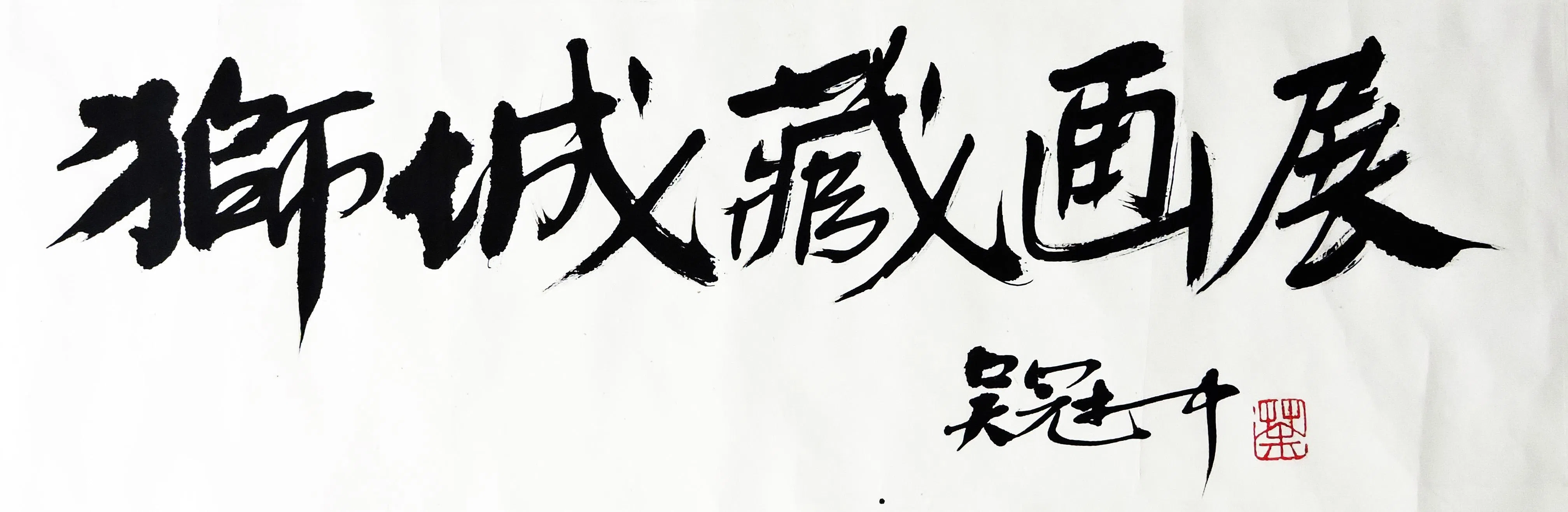

这是一场等待了30年的大展!早在1995年,新加坡秋斋藏画主人曾国和就有了办藏画展的念头,邀请中国著名艺术家吴冠中写下墨宝《狮城藏画展》,在30年后的今天派上用场。

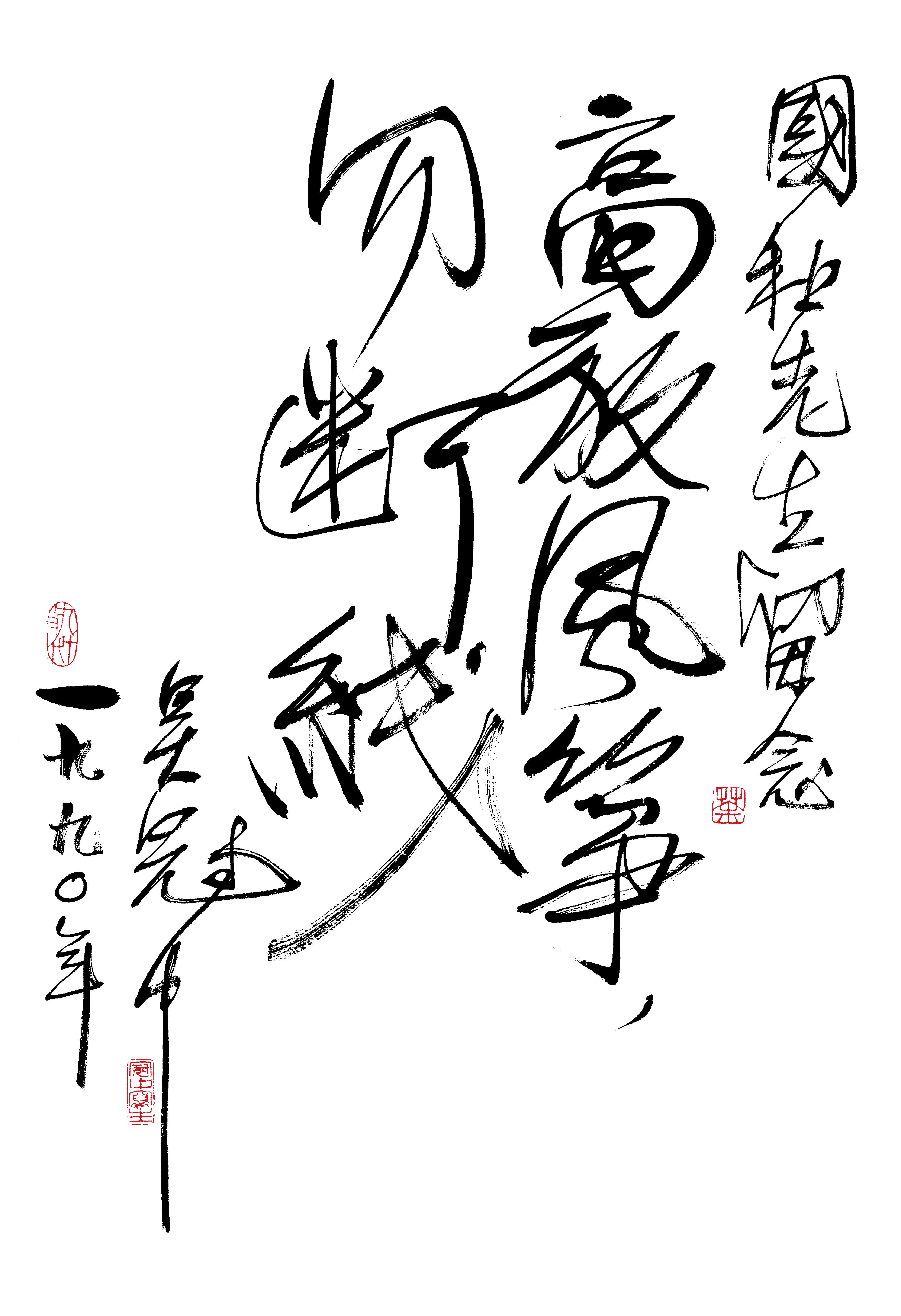

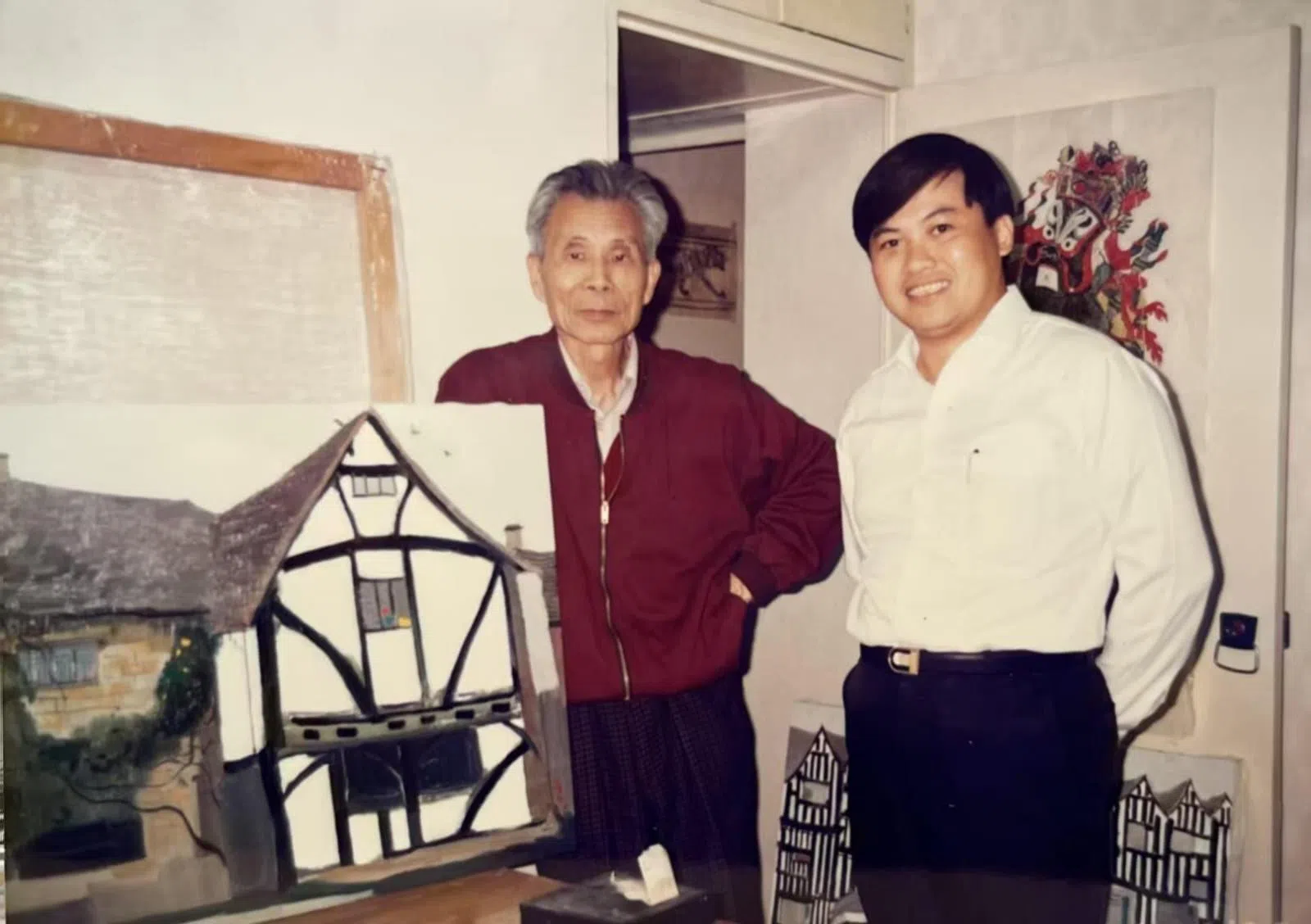

曾国和自1982年起经营新华美术中心,1990年首次邀请吴冠中到新加坡开个展,中西艺术交汇的新画风新线条受到国人的青睐,当时吴冠中罕见地写了书法《高放风筝勿断线》赠送曾国和。

曾国和(69岁)接受《联合早报》访问时提出,作为有责任感的艺术收藏家,在收藏过程中与大众分享艺术的社会意义。他说:“风筝是艺术家创作的结晶,但艺术品不能高高在上,必须与艺术爱好者、广大的观众有所联系,给予我很大的鞭策。好的艺术品如果保留下来,经系统性梳理,收藏富完整性,编辑出书、主办画展到媒体宣传,都有其社会功能。”

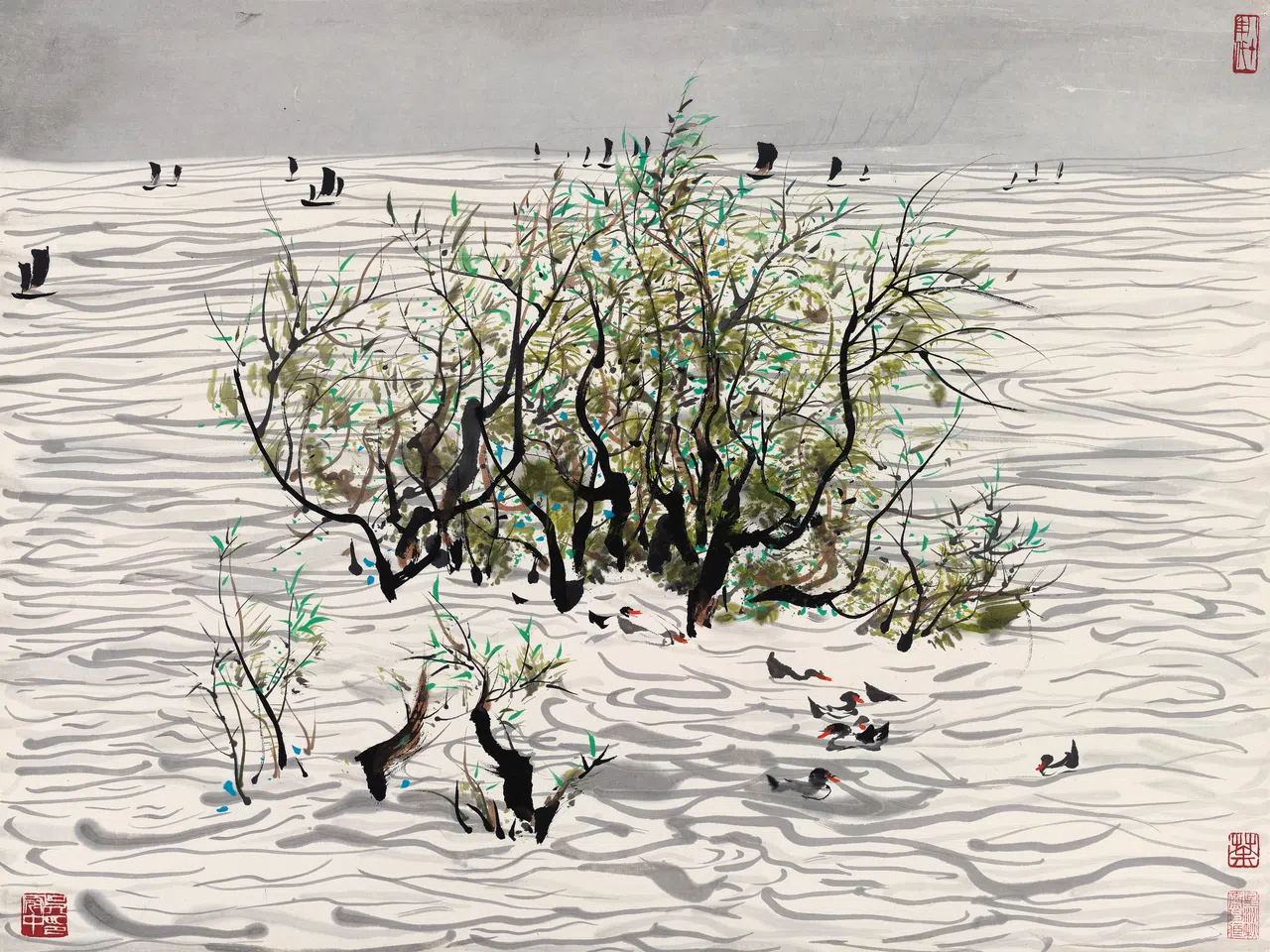

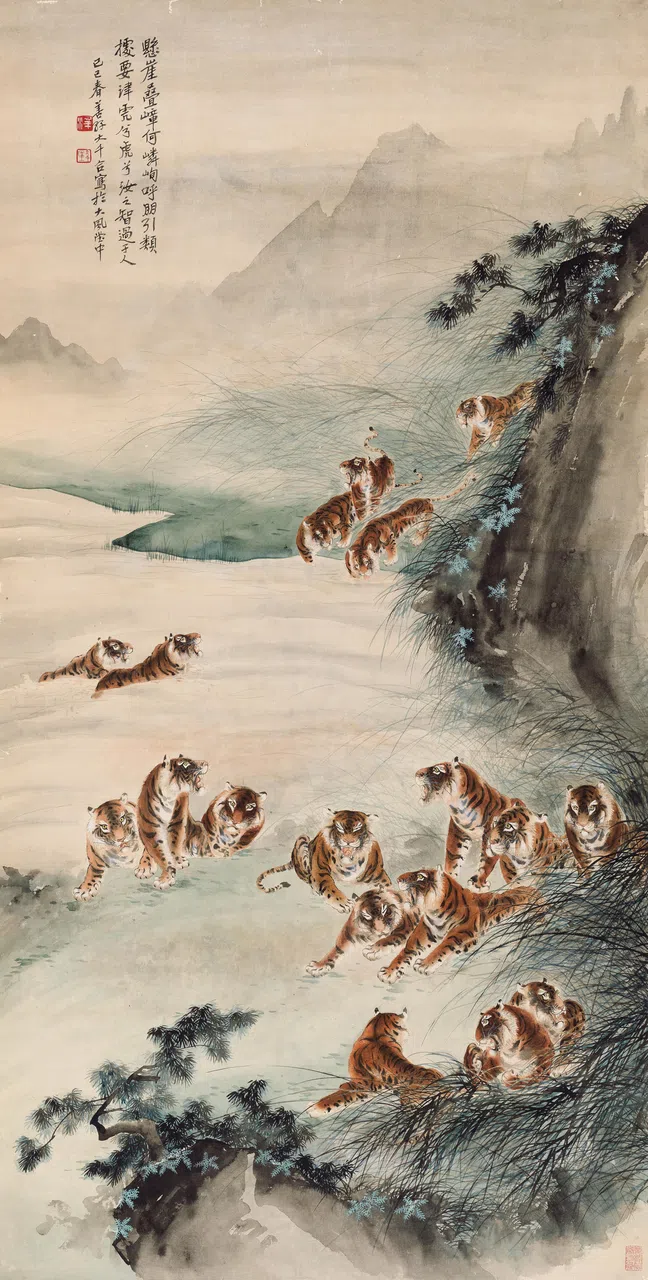

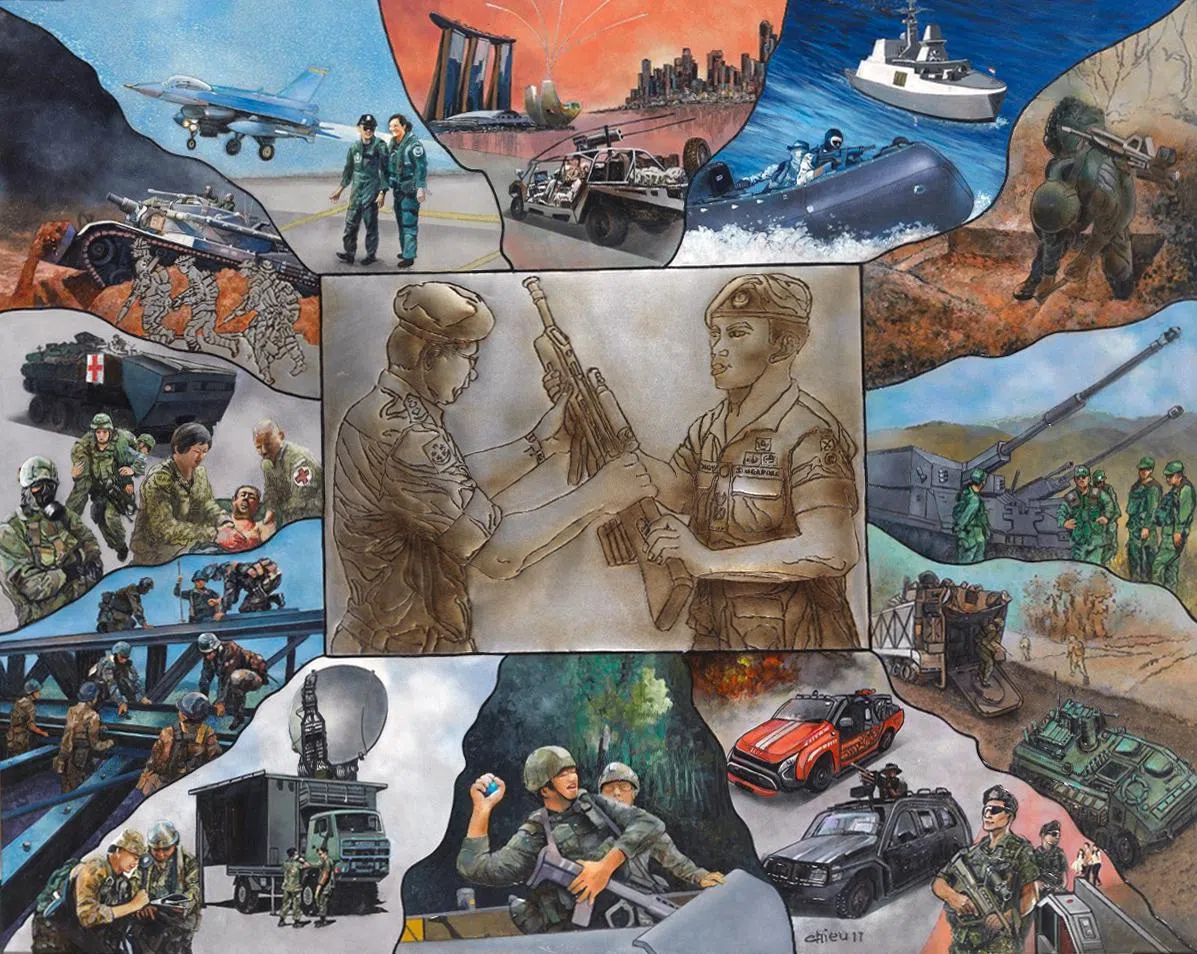

尽管秋斋藏画四十余年累积的中国近现代水墨画珍藏曾借北京的保利艺术博物馆、中国美术馆和中国历史博物馆、南京博物院、台北历史博物馆等展出,也曾被佳士得国际拍卖行选中,在创办250周年之际呈献“春华秋实——新加坡秋斋藏中国近百年书画”特展,但是,秋斋珍藏的中国书画在新加坡公开展出,还是第一次。“翰墨因缘——狮城藏画展”系统性呈献中国各个画派(如津京、南京、上海、西安、岭南)重要名家的杰出作品共262幅,以及新加坡艺术家作品106幅,总共368幅。

收藏历程犹如修行

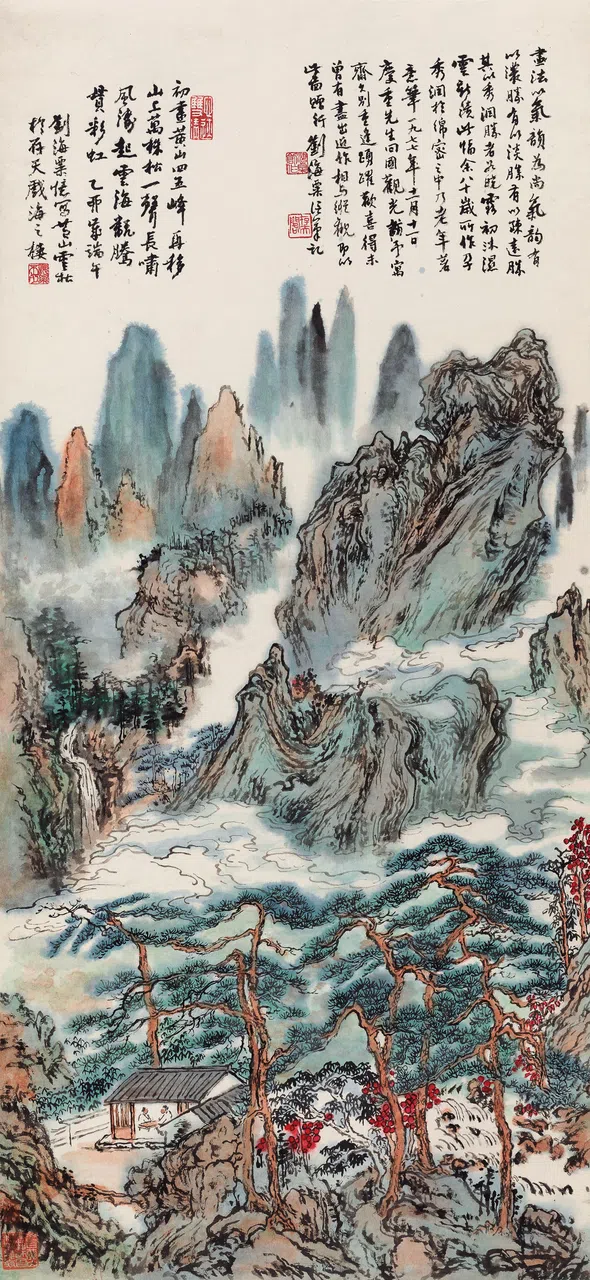

曾国和任职《星洲日报》记者时,1982年受邀到中国访问,开始接触到中国水墨画瑰宝,大开眼界。他向中国最古老的画廊——成立于1672年的荣宝斋寻求合作,成为东南亚经销商,成立新华美术中心,把优秀的中国书画作品带到5000里以外的新加坡推广、展览。他办过153个展览,中国大江南北不少近现代画家来到南洋展示其艺术成就,20世纪尖端画家李可染、陆俨少、程十发、吴冠中、唐云、关山月、亚明等在海外像鲜花遍地绽放。李可染首个海外个展是在新加坡举行。新加坡是个由七成炎黄子孙后裔组成的移民社会,对中国水墨有热爱的情怀。曾国和在超过40年经营与收藏书画的岁月里,与这些名家建立了深厚的“丹青友谊”。

没有实业作为后盾,曾国和形容收藏历程犹如修行,个中滋味,五味杂陈。背后支撑着他的是对东方艺术的信念——李可染告诉他:可以媲美西方艺术的,一定是东方艺术。中国绘画历史超过千年,先秦已有,后来发展到唐五代、宋元、明清,传承从未中断。清末民国的19及20世纪是中国近代绘画发展的新高峰,可与200年前的西方现代派艺术媲美。1840年莫奈出生,也是任伯年的出生年份;1844年吴昌硕出生,1848年高更出生,1853年梵高出生,1864年齐白石出生,1865年黄宾虹出生。张大千(1899-1983)与毕加索(1881-1973)置身同个时代,两人曾见过面。

曾国和问:“为何在同个时代同样优秀的艺术家,西方与东方现代艺术在市场的价值相差十万八千里?艺术的价值与经济实力、推广宣传有关。作为热爱东方艺术的一分子,哪怕力量微薄,还是希望向前推动这个大轮子。”加上很多老画因为文物管控问题,接触也有难度,因此曾国和选择有系统性地,很集中收藏19及20世纪的中国水墨艺术。这两百年如果能收得齐全工整,将能把中国近现代美术历史像繁花一样呈现出来。

作为荣宝斋经销商,曾国和只能售卖荣宝斋代理的画家,不准售卖其他画种与其他地方画家作品,约束了他对其他画家与画种的收藏,但没削弱他对本土绘画的关注。他在1990年合约结束后,更有系统地收藏狮城美术至今,共有300件藏品,涵盖油画、粉彩、水彩、水墨与书法等媒介。

艺术成凝聚身份认同载体

根据研究资料显示,本次参展的新加坡作品有106幅,出自76位艺术家,他们当中有一半来自中国各地,显示新中两地的艺术因缘与渊源。第一代艺术家、南洋艺术学院(前身为南洋美专)创校校长林学大来自福建厦门,陈文希出自广东潮州,吴在炎来自福建南安,许铁生出生广州开平,沈雁来自浙江绍兴,张荔英来自浙江湖州。第二代艺术家也有不少在中国出生,包括蔡名智、吴承惠、蔡逸溪、李文苑、陈楚智、陈建坡、林家雄。二三十年前,仍有不少中国画家如范少华、任建辉、汪非、刘岱松,以新加坡为家。还有艺术家来自东南亚,萧学民、赖桂芳来自马来西亚,陈瑞献、吴珉权来自印度尼西亚。

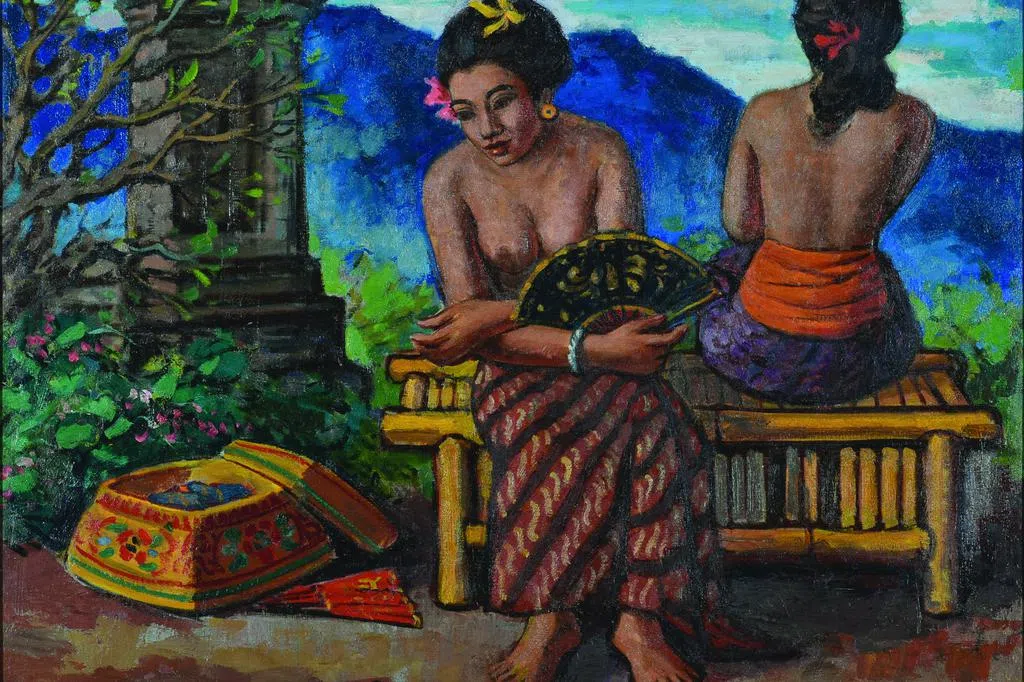

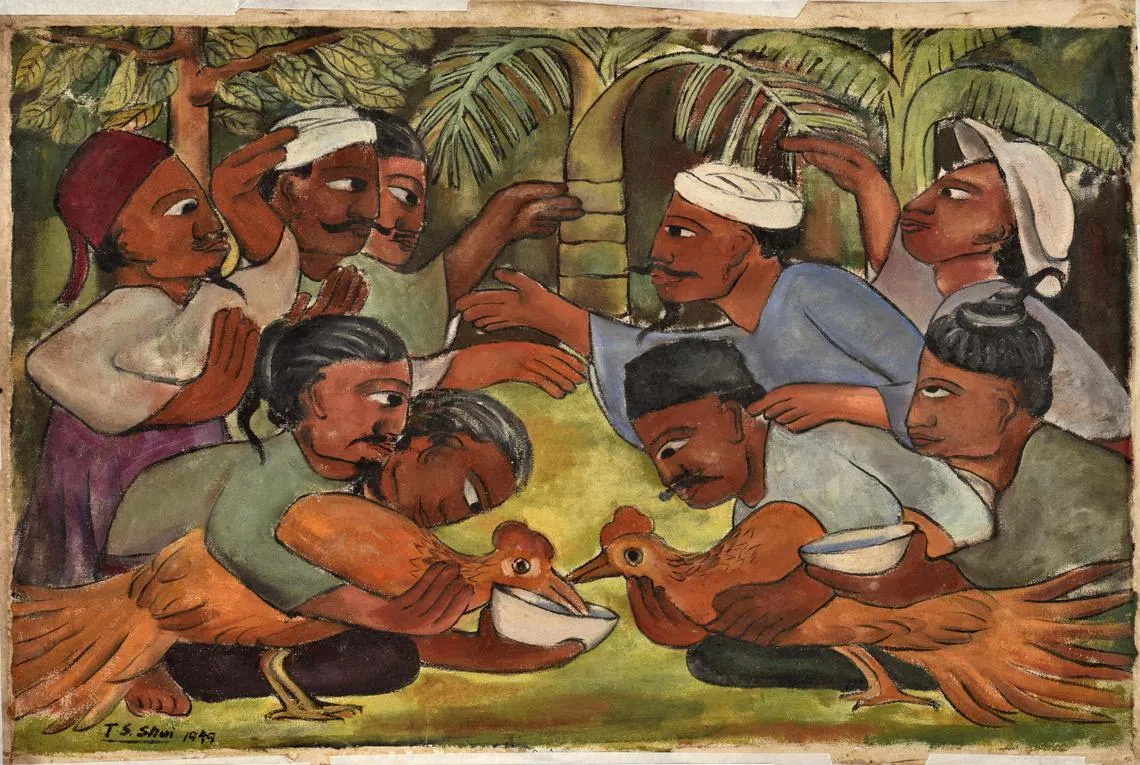

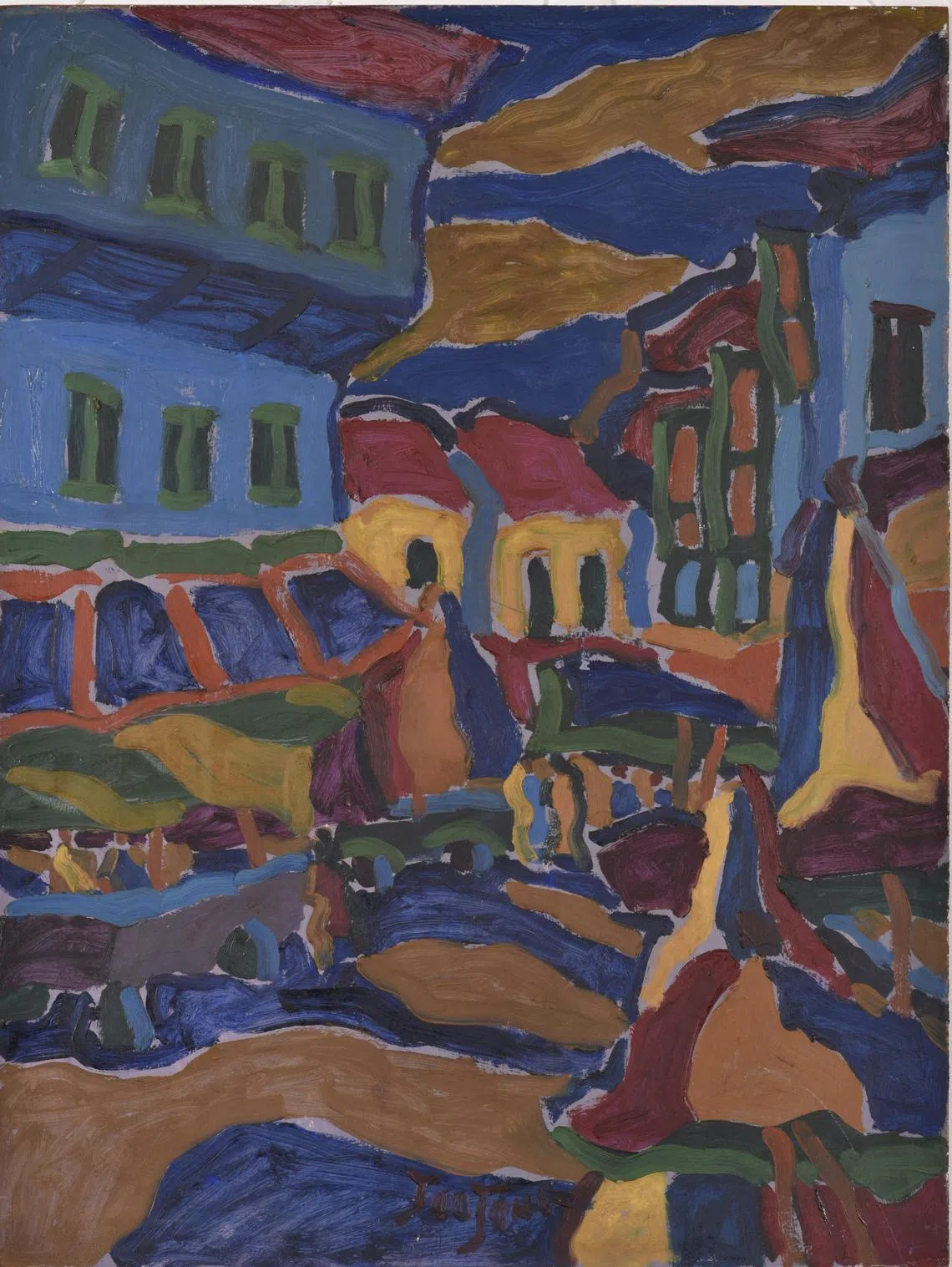

曾国和说:“中国南来艺术家在新加坡与其他种族融汇一起生活,在艺术上开拓了新的天地。他们避开了中国大陆的大跃进、文化大革命反资浪潮,在没有干扰的情况下,创造出新的美术风貌。例如:出身杭州国立艺专(现中国美术学院)的许铁生为新加坡带来现代艺术新思潮,油画《斗鸡》融汇东西方艺术,创造出南洋画风的独特景观。艺术成为凝聚身份认同的载体。锺四宾(泗滨)以水墨为媒介,融合中西技术,创造新的南洋风貌。作品《兴都庙内》通过不同民族的宗教融汇,呈现彼此和睦共处的情景。”

新加坡艺术受两派影响

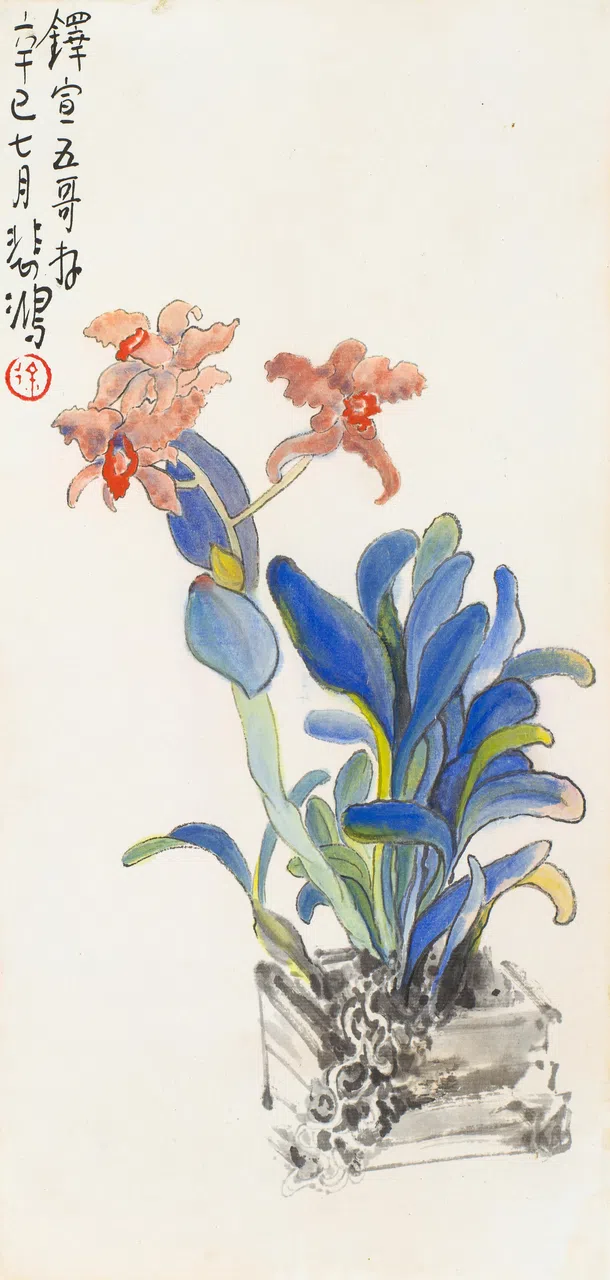

在秋斋主人看来,新加坡艺术受广东岭南画派和上海海上画派的影响最深远。19世纪的中国水墨画仍以文人画的诗书意境为主。晚清时期,上海成为艺术交汇地,任伯年、吴昌硕等画家打破传统,用鲜艳色彩和金石书法线条描绘市井生活,形成“海派”风格。海派传人王个簃(yí)在弟子黄葆芳的牵线下,1985年将作品带到新加坡展出。另一传人范昌乾毕业自上海新华艺专、昌明艺专,1956年移居新加坡,徒弟包括蔡逸溪、陈有炳、陈克湛、林家雄、赖瑞龙(也师从赵少昂),不少在老师孕育下有所作为。

刘抗、陈人浩、陈文希毕业自上海美专,与美专校长刘海粟是师生关系。刘抗与刘海粟保持了数十年的师友情谊,刘海粟至少来新两次,第二次是在刘抗安排下,1987年在国家博物院画廊办展,在报业中心礼堂演讲后,赠送一幅上海西郊公园熊猫的水墨画予华文报,于本次展出。曾国和说,修读于厦门艺专与上海新华艺专的锺四宾与陈文希任教于南洋美专,桃李满天下,以其高智慧,敢于革新的艺术风格,大大地影响了本土画家。

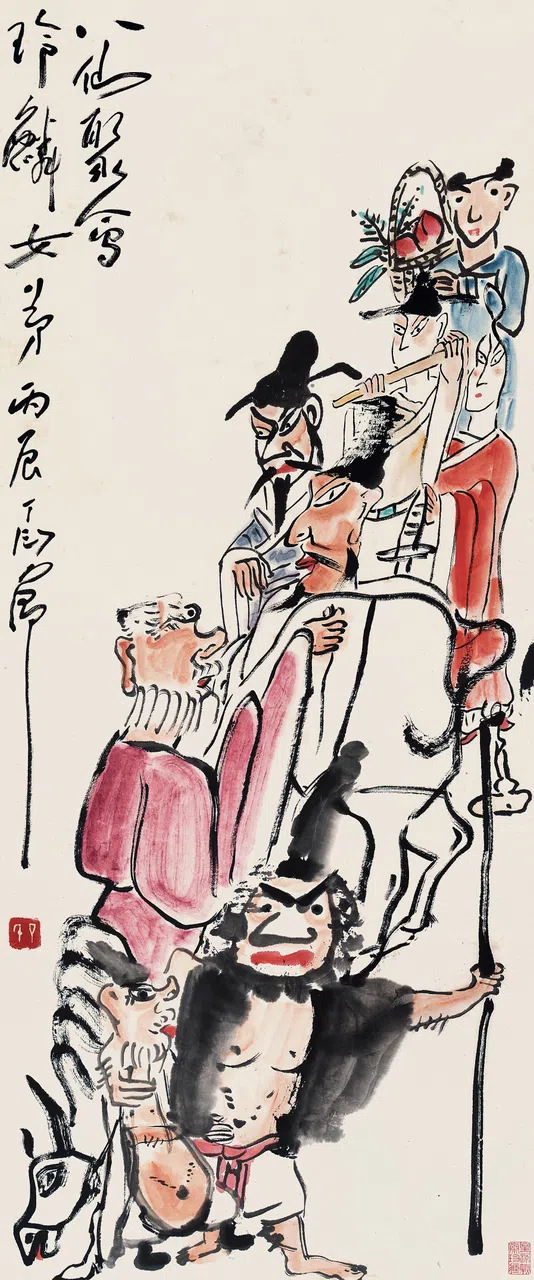

毕业自杭州艺专的许铁生,师承林风眠、潘天寿、关良、常书鸿等。而新加坡第二代画家陈有勇、陈有炳等作品,除了八大山人,更受关良、丁衍庸等人影响。

另外,岭南画派高剑父等人留学日本,将西方写实技法与日本画法融入中国画,用光影效果表现革命题材,开启“中西融合”的实验。岭南画派代表高剑父、关山月、黎雄才、赵少昂、杨善深等都曾来新办展,对本土画家影响不小。

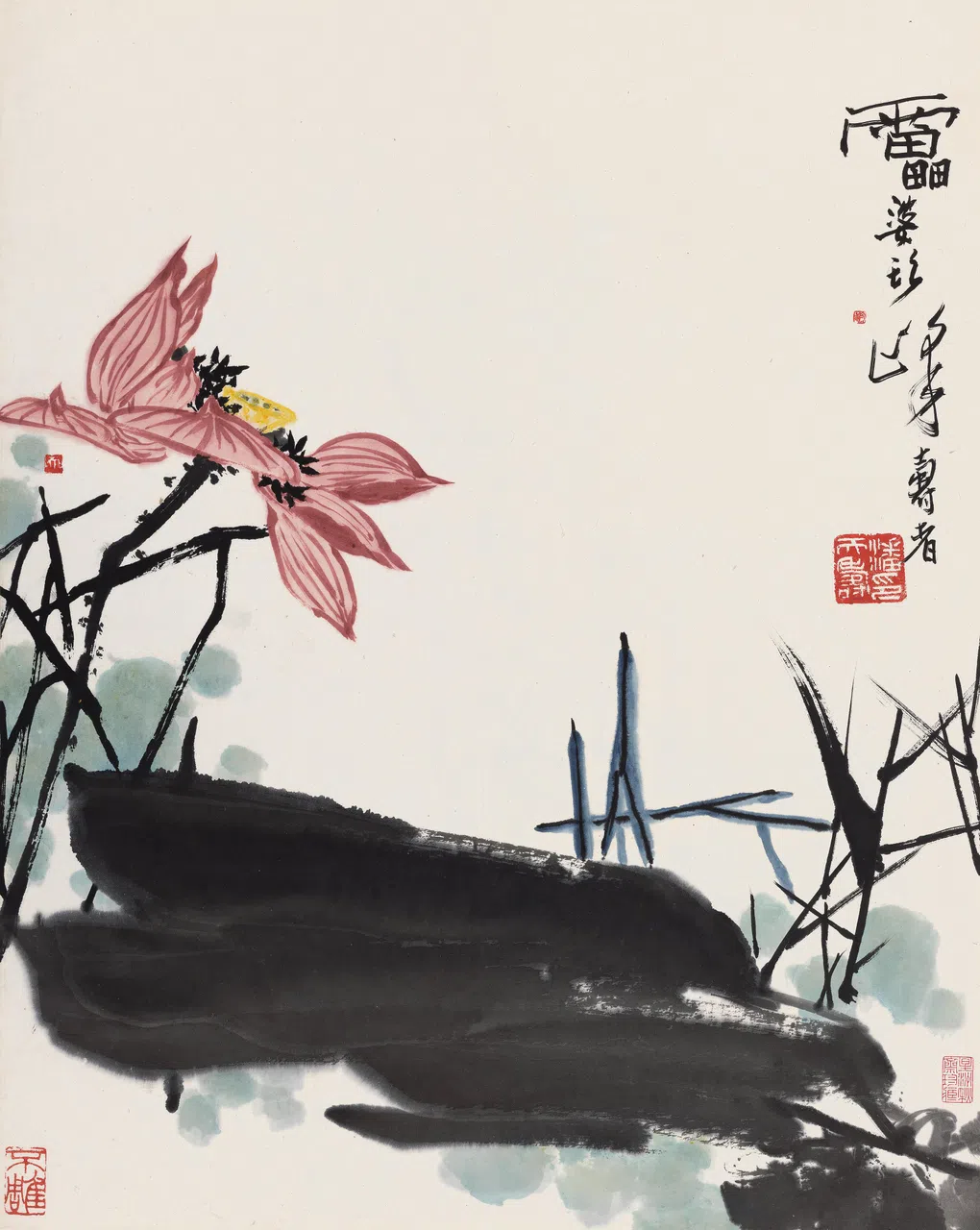

华文媒体集团首展中国画

本次展览将展出新报业媒体华文媒体集团藏画200余幅作品中的九幅,中国画是首次公开展出。自1980年代中国改革开放后,华文报抱持推广中华文化的使命,曾为不少中国著名艺术家筹办个展,包括:唐云、董寿平、王个簃、黄胄、范曾、宋雨桂。这些艺术家雅赠的藏品,见证了报社与艺坛的情谊。

画家程十发1985年在《南洋商报》礼堂演讲,挥毫《平安长乐》赠送馆方。画驴名家黄胄1986年应南洋·星洲联合早晚报和国家博物院画廊之邀,举办“黄胄个人画展”,在报业中心礼堂演讲挥毫《八驴》赠报馆。中国画家宋雨桂《富贵也插布衣家》、范曾的《诗人与童子》 等也展出。

曾国和认为,中国水墨与新加坡美术虽路径不同,却都经历“传承—碰撞—再造”的过程。前者在千年传统中嫁接现代性,后者在多元文化杂糅中寻找身份,最终都证明:艺术的生命力,正来自对自身根源的坚守与对外来养分的包容。

▲翰墨因缘——狮城藏画展

9月20日下午2时至傍晚6时

9月21日至10月7日上午10时至傍晚6时

MoCA当代美术馆(39 Keppel Rd #01-01 Tanjong Pagar Distripark S089065),入场免费。