最后那天晚上,是零度左右的典型纽黑文初冬。我又故意迟到,一个并没有观众的开场。你坐在路灯下,抬头看到我,说不记得我的房间在哪个入口了,声音被冻得可怜兮兮。

直到进了房间,你也没说为什么来找我。只是站在那里,东拉西扯说着什么,又像随时准备离开。我随口提起美术课上,教授教了一学期我也没懂的“光影形状”。你笑了笑,问:“要不让我试试?”

我装作不知道你曾经专业学画的样子,说好啊。你把手机放到画板旁边,屏幕上是你养的那只天不怕地不怕的胖猫。

你把笔递给我,表情很认真:“你来画。”

我说你这样盯着我,我会紧张的。

“表演焦虑?”

“表演焦虑”的华文翻译应该叫“怯场”,可是你连我的华文名字都认不出。我要怎么跟你解释?我是从来不会怯场的。只是你说这句话时离我太近,一双能看到我看不到的光影的眼睛,像是在观察我,又像是在等我做点什么。我成了一个忽然忘词的演员,盯着你的猫同情又戏谑的表情,只能硬着头皮,下笔涂了个歪歪扭扭的轮廓,又假模假式糊上去几笔阴影。

你沉默了半天,说:“还是我画给你看吧。”

我们对着镜子坐着。你右手扶着落地灯的开关,关掉,又打开。灯亮时候,我下意识闭上了眼睛。你说:“你看,你脸上的影子形状不是很明显吗,这里——” 你左手食指落在我眼睛下方的阴影。我想起第一天晚上,你的头靠在我肩膀上,我们很小声地说话。我无法看你,你却一直盯着我的侧脸。我很想知道你看到了什么。

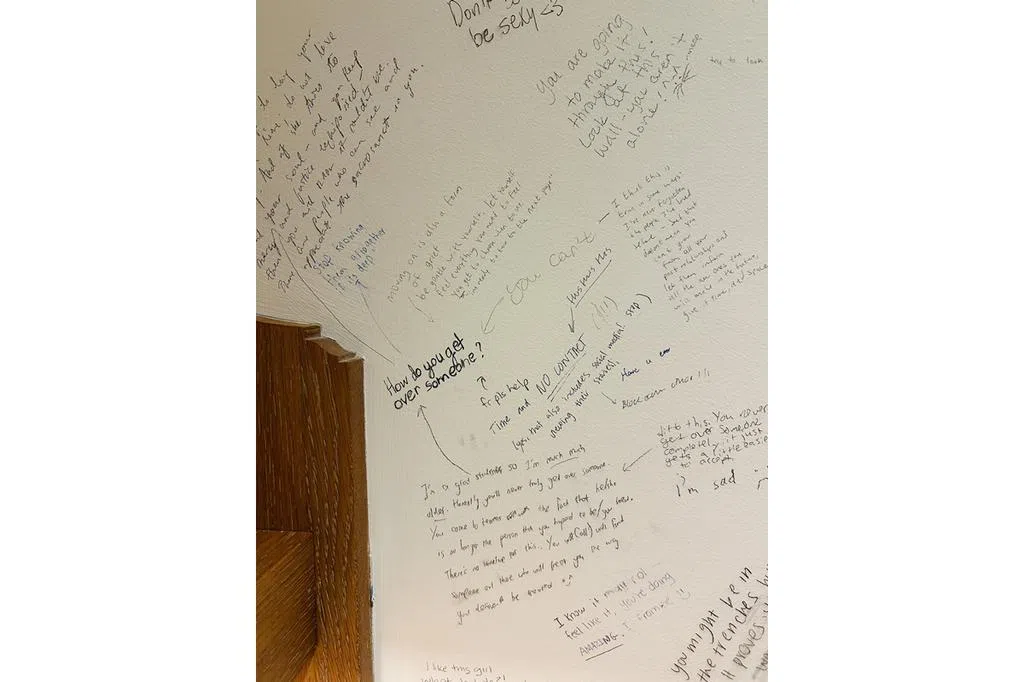

这些我全都记得。因为每次和你见面之后,我都像个春游回来的小学生,端端正正地写流水账日记:今天,十二月六日,天气,晴,晚上演出结束之后大家都走了,只有他和我还坐在观众席里,对着空荡荡的剧场。他摸摸我的头,说我戴他的护耳毛线帽很好看,我说那肯定,毕竟有游牧民族的基因。他伸手抢我的饼干吃,我说你自己有,干嘛吃我的,他嘿嘿一笑。他来我房间,我说你穿着鞋踩到我的地毯上去了,他说我才没有,我说你踩了,我看见了,他说好吧好吧。

可是我写的越多,这些时刻流走得就越快。好像它们在回忆里是安全的,模糊的,完整的,但一落在纸上,它们就变薄了,像舞台上的皮影戏一样,没有生命了。你看我的目光,你身体的温度,你只是在这里,在我身边——这些都没有了。“你”消失了。只剩一个困在文字符号里的影子。

所以你开始打草图时,我们谁也没有说话,我们都只左右看着屏幕和画纸,仿佛我们真的只是在画画而已,仿佛我们只是在尝试看到一样的东西。我希望远处有观众在看我们,坐在舞台明暗相交线上的两个身体,离得很近,近到我可以清楚感受到你视线移动前的迟疑。

你在找橡皮。我去袋子里翻,你却忽然用手盖住我的手说:“不用了,我们画不改的那种。”

我们已经在画不改的那种了。因为我看不到光影的形状,你再怎么耐心,也不能做我的眼睛。你只能等。你永远都在等,在我的学院门口,在我的排练室门口,在人来人往的、灯光昏暗的回廊,在下着雨的冬夜,我推开大门就看到你高高瘦瘦的身影。你总是那样看着我,仿佛只要我一叫你的名字,你就会回应,只要我问你的问题,你都会回答。

但最后,你只能接过我的伞,跟我进行一些我一字一句都记得的、鸡同鸭讲的对话。我们四周的街灯都淋湿了。我们的脚步很慢,但回家的路很短。我抱着画板,微微抬头看你,像在排练失去。

我只来得及问你,我应该走吗?你说,你应该走。

所以当再在雨天看到你的时候,我只能转身离开。我不断在找什么。而你不明白。于是你只能这样看着我,好奇的,关切的,局促的。我只能透过别人看到我们两个,看到我自己在你身边的样子,小小的,叽叽喳喳的,同时在幻想未来和否定未来的。我离你越来越远了。

灯亮了,我又闭上了眼睛。再睁眼时,舞台上已经空了。只看到观众席上的我自己站起了身,朝剧院外走去。