沉迷于滑手机、刷短视频等行为,正深刻影响人们的身心状态。全球研究显示,“手机上瘾者”正以惊人速度增长,尤其在年轻白领、工作压力较大的中年男性以及学生群体中,手机依赖现象尤为突出。

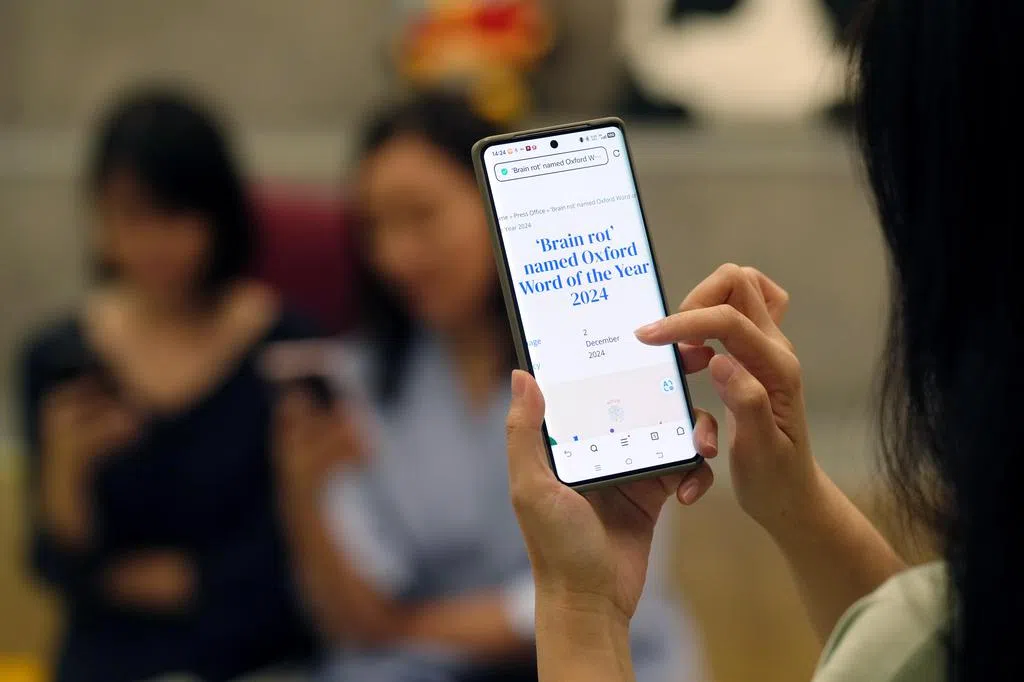

继上篇探讨低质量网络信息引发“脑腐”(brain rot)现象后,本文聚焦“脑腐”引发的各种通病,包括手机依赖症、注意力碎片化等。受影响的年轻人讲述亲身经历,专家则提出建议,帮助人们在网络世界中保持清醒。

①手机依赖症

症状:每次收到通知、点赞或新内容时,大脑都会释放小剂量多巴胺,强化刷手机的习惯。相比须要投入精力的阅读或面对面交流,社交媒体等网络平台提供即时回报,更容易让人沉迷其中。

【个案一】手机是方便的娱乐

24岁的金融从业者Ada(化名)坦言自己患有手机依赖症。她认为,手机是最便宜且方便的娱乐方式,无需额外花费或旅游计划,就能随时了解世界。由于长时间观看短视频,她说:“现在看电影的耐心变少了,更愿意刷抖音上的电影解说,这样能接触更多电影,还能节省时间。”虽然意识到这种影响,但她认为若没有手机,也不知道能做什么,除非找到更便宜、更有趣的替代方案。

【个案二】寻求快速感官刺激

21岁的语言学大三生小颖(化名)每当感到无聊时,就会习惯性拿起手机刷短视频。虽然她希望控制自己少刷手机,多做一些让自己慢下来的事情,但短视频的推送机制极具吸引力,总能精准推荐她感兴趣的内容,让人停不下来。

小颖说:“我以前比较有耐心,现在觉得眼睛需要更强的刺激,只有能够一直吸引我的东西才能看下去。看书的话,现在一大堆文字,看了几页可能就不想看了。刷抖音的话,有时几秒的视频就很搞笑,但看书需要很长时间才能产生情绪变化。久而久之,我就越来越依赖手机了。”

心理专家:因依赖手机造成情感钝化

Chill By Nette创始人、心理治疗师兼辅导员郭靖婷(Jeannette)说,过度接收数码内容使人渴望快速、可预测的多巴胺刺激,而忽视了深层次情感体验。这种现象不仅导致情感变得迟钝,还使人们面对真实情绪和深入交流时感到畏惧,形成恶性循环。

郭靖婷说,以下方法能帮助人们重新专注于当下,增强自我觉察,并与世界建立更深层次的连接。

·“停一下再刷”:打开手机应用软件前,深呼吸并问自己:“我此刻真正需要什么?” 这有助培养对自身情绪的觉察能力。

·调整多巴胺来源:用音乐、运动、创作等更有意义的活动,替代无意识刷手机;记录使用手机的时机和原因,识别触发情绪。

·设立“无手机时段”:如用餐时或起床后1小时内不使用手机。

·“反向多巴胺戒断”:通过增加真实互动、户外活动或深度工作,让这些体验逐步超越手机带来的即时满足。

②注意力碎片化

症状:缺乏深度专注力,使简单任务显得更具挑战性,导致逃避心理。许多年轻人因此陷入胶着状态,难以打破分心与低动力的循环。

【个案三】常因分心而把工作带回家

30岁的子玲(化名)在教育领域工作。下班后,她总被社交媒体、梗图(meme)、购物促销和吃瓜新闻吸引,难以专心处理工作任务。她常因分心而把工作带回家,最终陷入熬夜赶工的恶性循环。

尽管曾尝试改变,但子玲觉得长时间只做一件事十分煎熬。她说:“可能是因为早上的工作状态,已经让自己觉得付出了很多。所以就觉得需要给脑子休息的时间,需要分心,而不是专心。这会让我有一种解压的感觉。”

心理专家:因注意力分散引起拖延症

郭靖婷说,社交媒体和短视频提供的瞬间快感,使人不断推迟重要任务,久而久之形成拖延症。这种状态不仅让人感到疲惫和焦虑,还使得每次赶工时压力倍增,进一步加剧注意力分散的问题。

·“身体先于大脑”策略:在开始高强度任务前,做些简单的肢体活动(如伸展、散步)来激活神经系统,提高专注力。

·“责任循环”策略:加入学习小组或在结构化环境中工作,通过真实社交互动提升专注力和动力。

③认知简化

症状:受meme文化和网络趣闻的影响,人们的思维逐渐变得单一、浅薄,面对现实中的复杂问题时,容易感到精疲力竭。

心理专家:认知简化导致“脑雾”

许多年轻人形容自己有“脑雾”(mental fog)现象。这种疲惫感即使休息也无法缓解,仿佛对生活感到麻木,缺乏动力去真正投入其中。

郭靖婷说,普通的疲劳可以通过休息恢复精力,而与“脑腐”相关的疲惫感则无法轻易消除。这种脑雾使人缺乏动力、好奇心和参与感,曾热爱的事物也变得乏味,提不起兴趣。

她指出,以下干预措施能帮助打破懒散循环,重拾深度的认知与情感的投入。

·感官重置:通过写日记、绘画或在大自然散步等方式,唤醒大脑深层认知与情感。

·规划新体验:学习新技能,设定可执行的小目标,重塑动力和成就感。

·多巴胺禁食:逐步减少接触高刺激性内容, 用阅读或深度对话替代短视频。

·运动优先与从兴趣出发:开始深度工作前先做些肢体动作,如伸展运动,激活大脑准备行动。选择能激发好奇心的活动,也助自己过渡到更深层次的参与。

·增添新鲜感:在日常任务中加入一些变化的元素,如换个环境学习、听不同的音乐等。

④熬夜症

症状:沉迷电子产品和网络世界,不惜牺牲睡眠。长期熬夜不仅扰乱生物钟,还影响工作效率和生活质量。

【个案四】熬夜是为享受私人时光

24岁的房地产从业者Fann(化名),自学生时代起便养成熬夜打游戏、追剧的习惯。她说:“这常导致我白天困倦不堪,很难起床。我在工作时常打瞌睡,注意力难以集中,情绪也容易波动。尽管明知熬夜有害健康,Fann目前没有改变作息的打算。她说:“因为全职工作的关系,夜晚是我唯一能享受私人时光的时段,我甘愿熬夜到凌晨4到5点才睡,不愿意让夜晚过得太快。”

心理专家:熬夜会削弱自律能力

郭靖婷指出,长期熬夜会引发焦虑、情绪不稳和认知功能下降,同时削弱自律能力,导致冲动决策。

她建议,将线上互动与须要持续专注的活动如阅读、交谈结合,并借助认知行为疗法和正念训练,挑战“必须马上回应”的信念,逐步改变熬夜习惯。

郭靖婷说,想改变熬夜习惯,可以尝试以下措施:

·调暗屏幕与拉远手机的距离: 睡前1小时降低屏幕亮度,并将手机放在远处。

·关机仪式:以轻度伸展、阅读或听音乐等低刺激性活动,代替深夜刷屏。

·早晨接触自然光:起床后外出10到20分钟,接触自然阳光。即使是阴天,这也有助调节生物钟;同时避免一醒来就看屏幕。