“藏缘手记”系列四

在香港,戴望舒是《星岛日报》副刊编辑,是我的同行前辈。半世纪后,在书桌上读着他当年亲手写的手稿,泛黄的稿纸上,清爽的字迹依然清晰,淡淡的墨水,像往日一样宁静。在南国灯下,翻动着这些浸透着岁月痕迹的手稿,有如看见诗人正在伏首案头,奋笔疾书的身影。

1

1981年春末傍晚,台北阴雨绵绵,一片沉郁潮湿,宛如黑白片里老上海情景。

诗人痖弦、商禽、洛夫和我在新公园旁三军军官俱乐部楼上喝茶谈诗论人,他们早年都是军旅诗人。痖弦送我一本他主编的《戴望舒卷》,1976年洪范书局本,还解释说当时台湾还未解严,出版30年代文学作品不易,他花了不少心思,想出以“新诗史料”名义,才能出版这本诗集,只因为:“我们写现代诗的人,不能不知道戴望舒。”

拿着诗集,听着痖弦低回带点磁性的嗓音,轻声念着“悠长又寂寥的雨巷……”那味道,可以醉人。

1995年夏天,一晚到当时香港山顶道1号金庸府上聚会,告别时诗人戴天邀我同车,车经港岛半山薄扶林道,戴天突然说道:“你看,那就是戴望舒住过的林泉居了。”

我循他的指点望过去,路灯后的黑暗中,只看见一片浓密的树影,亮着几点灯光,一闪而过,什么也看不见,就过去了。

1938年戴望舒从上海到香港,前后近9年,住薄扶林道92号一栋楼房,命名“林泉居”,并用“林泉居士”笔名写了不少作品。

2007年我又一次专程重访,那是一条上坡支路,山丘上已是新建的利嘉大厦。

诗人和时代,都无声无息地过去了,只在现代文学的记忆里,被人记着。

2

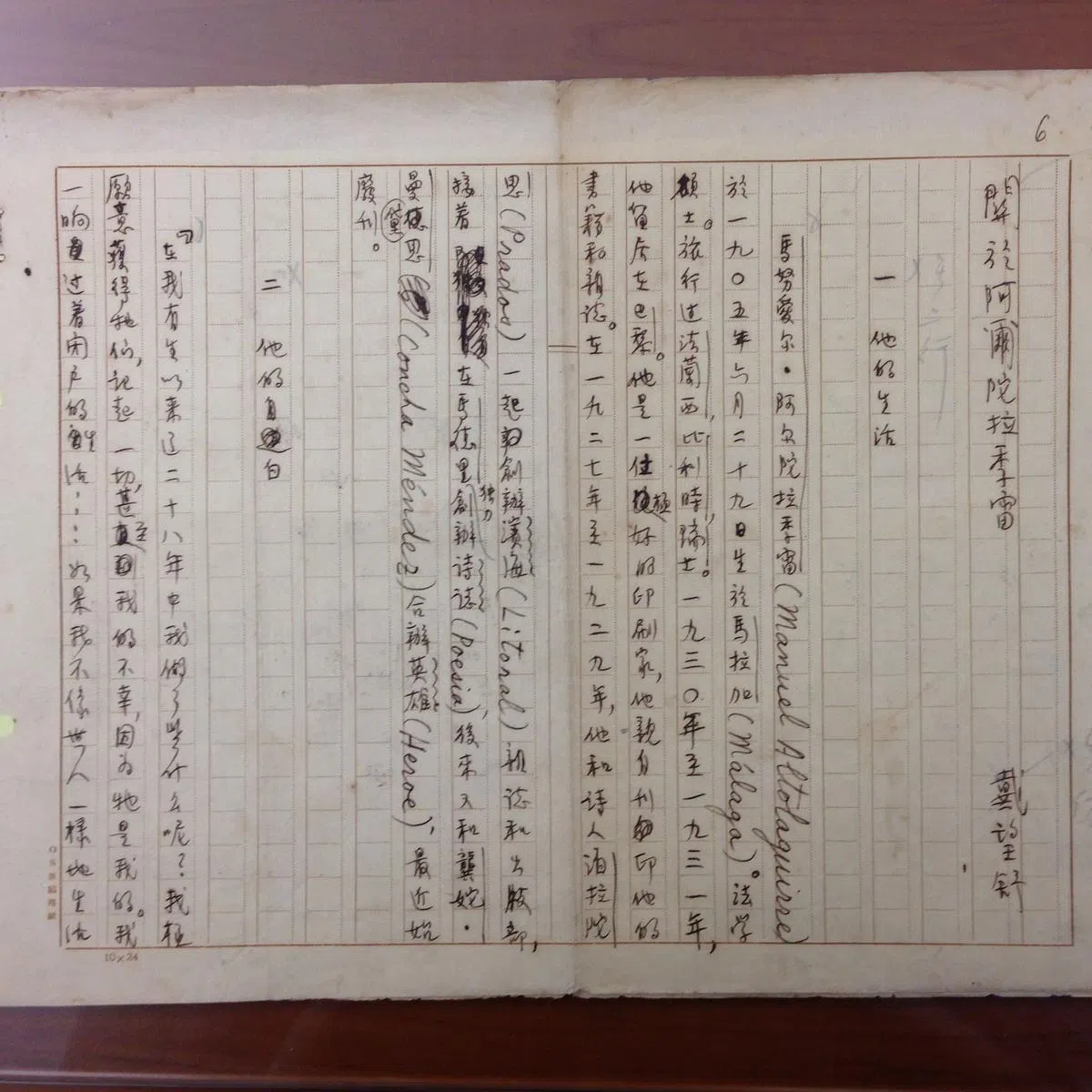

那年重访林泉居旧地,没想不久后就有缘得遇一份戴望舒亲笔译诗手稿。

手稿上,半世纪前的墨水,依然焕发着那个年代的味道,一手漂亮的钢笔字,略带潦草的疾书,却是字字清晰,带着飞扬的神采,轻快地写在已微微发黄的稿纸上,好像诗人生命的呼吸,轻轻镌刻在纸面,静静穿越岁月的烟尘,唤醒淡远的记忆。

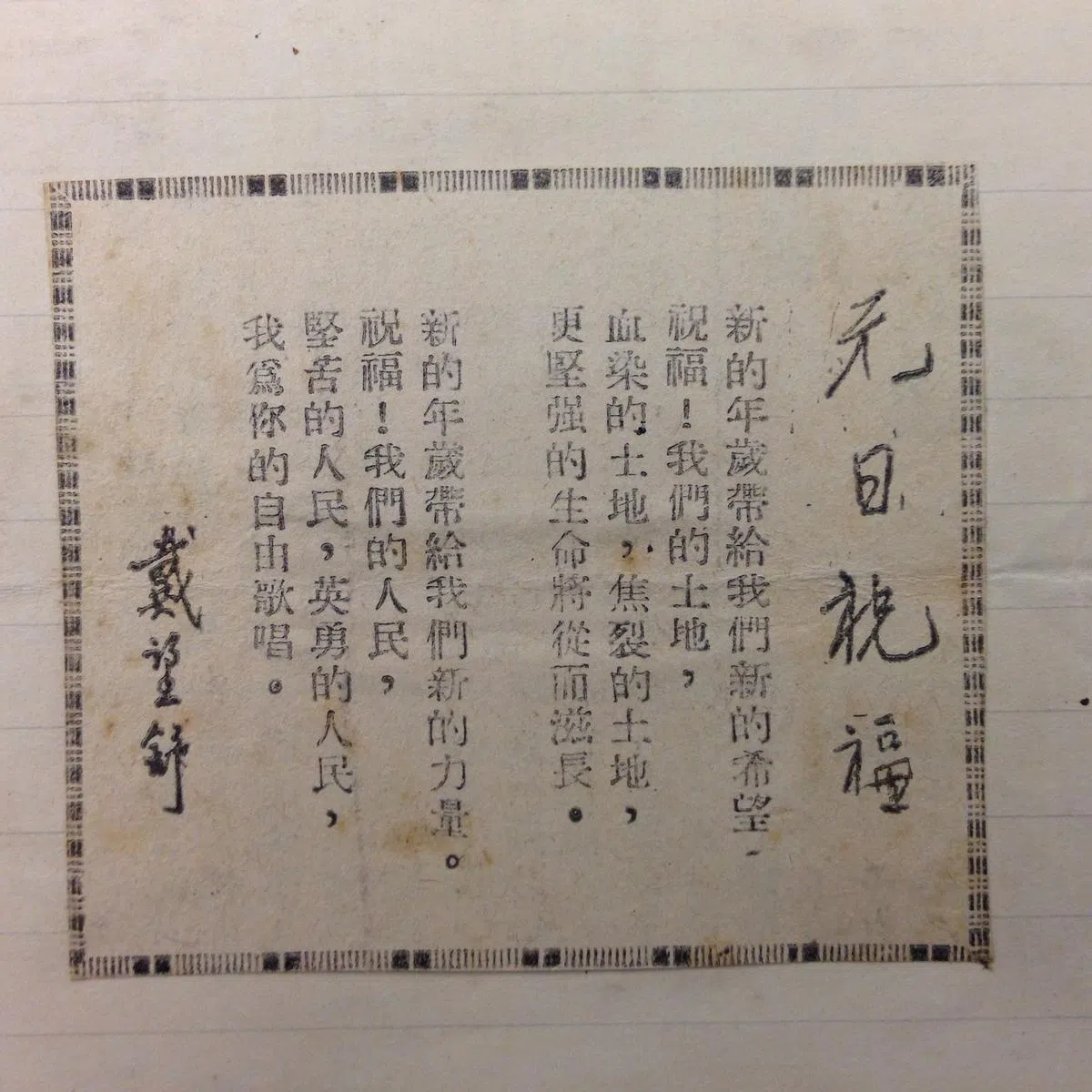

手稿一共8页原稿纸,首行端正地写着:“阿尔陀拉季雷诗钞”及“戴望舒译”一行钢笔字。连同一页旧单线纸,贴有两张1939年旧剪报,为当年香港《星岛日报·星座副刊》剪下来的两首戴望舒诗作《元日祝福》和译诗《马德里》。此外还有一本《戴望舒译诗集》,施蛰存编。湖南人民出版社1983年4月初版。

都是得自上海施蛰存家中旧藏。

施蛰存(1905-2003),是戴氏一生“最亲密的朋友”(施氏语),两人一生知交,终身关系密切。

1927年戴氏就住在松江施氏家里的一间小厢楼上,以楼窗前小巷里一位“丁香一样的”姑娘的身影,写出了中国新诗史上的一代名作《雨巷》,他也因此在被定位为“雨巷诗人”。

诗里那位姑娘,就是施蛰存的大妹施绛年,是戴望舒第一位苦恋对象。

抗战后,戴氏自香港回上海,1949年又辗转经香港到北京,匆匆离沪前,他将自己的一批书稿,交施蛰存保管。

据施氏晚年记述,戴望舒曾花费极大心力翻译出多国诗作及散文作品,50年代初戴望舒去世后,许多还未出版的译稿都由他保留下来,捆成一包,保存在上海的施家。

这些作品当时未能出版,1962年施氏还曾将其中一本记满法国后期象征派译诗稿的硬皮抄本,交托诗人徐迟设法编一部戴望舒译诗集,但没编成,本子也在文革中不知所终。

施蛰存晚年又用心收集戴望舒译诗,1983年才终于出版《戴望舒译诗集》,为好友尽了心意,序文说:“我所能收集到的戴望舒译诗,已尽于此。”

这份戴氏译诗手稿,就是辑录于这本译诗里的一部分原稿。

施蛰存保留的许多友人书札文稿,身后陆续流出,我曾收得几件沈从文写给他的信札,连同信封都完好保存。

这批戴望舒译诗手稿、旧剪报及施蛰存主编诗集,就在其中。

3

戴望舒(1905-1950),是中国现代派象征主义诗歌的代表人物,对新诗发展有重要影响,一生写诗不多,总量不及百首,却够领袖一个艺术流派,说明其非凡成就。

1927年他写的成名作《雨巷》,是中国现代诗最令人难忘的一道抒情身影。

诗里绵雨霏霏的江南,小巷里湿淋淋的石板路,那把油纸伞下,那位“结着愁怨”,“丁香一样”的姑娘,渐行渐远的身影,犹如一阵轻轻淌过心头的感情颤动,水波轻漾的纹路,久久不息。

这首诗中浸润了古典情怀和江南风韵的意象,朦胧、宁静、凄美的情境和形象,在诗坛上独树一帜,“显示了新月派向现代派过渡的趋向,而1929年所创作的《我的记忆》则成为了现代诗派的起点”(学者钱理群语)。

但戴望舒一生写得最多的文字,其实是翻译,先后翻译了法国、西班牙、俄国、意大利等各国大量西方文学作品。

其中最独特的是在欧洲据有重要一席的西班牙文学,在中国文人的世界里,那是一个遥远且陌生的异域。

近百年来,西潮汹涌,到欧洲的中国文人络绎不绝,却很少到西班牙去,也少人会关注西班牙文学。

即使著名经典《堂吉诃德》,虽早在1922年已有林纾译本,但那是经人口译转述的文言文节译本,其后也都是以英译本转译或节译,直到1978年杨绛才完成从西班牙原文翻译过来的全译本。

4

30年代中国作家群中,在内战前夕,为了文学而到西班牙去,戴望舒是唯一的诗人。

戴氏很早就发现了西班牙文学独特的魅力,1928年他23岁,就翻译出版了西班牙作家伊巴涅斯的小说,后来在上海和施蛰存一起创办《现代》杂志,还主持编译了西班牙作家阿佐林的散文。

1932年,戴望舒搭乘邮船从上海前往法国读书,他在巴黎大学旁听,同时在一所语言学校修西班牙语,特别关注西班牙的现代诗人,强烈向往着能到“神秘的西班牙”去旅行。

1933年8月,作为“一个东方古国的寻梦者”,戴望舒从里昂乘火车去西班牙,开始他梦寐以求的文学探寻。

这次西班牙之行,戴望舒印象深刻,40年代初他在香港主编《星岛日报》副刊时,不仅积极介绍西班牙的作品,还经常向作家冯亦代提及那个热情迷人的国度。

他有几篇西班牙游记,记述这次难得的行程和感受。

在《一个边境车站上》,描述在1933年8月22日傍晚5时,他提着简单行李,在里昂上火车,经过鲍尔陀(Bordeaux)转车,清晨6时到法西边境伊隆(Irun),他从朦胧睡意中醒来,下车办了简单的过境检查手续,走出车站大门,文中写道:

“经过了一重木栅,我踏上了西班牙的土地……便好像一切都改变了……暗沉沉的天空已澄碧起来,而在云里透出来的太阳,也驱散了刚才的薄寒,而带来了温煦。”

西班牙夏季明媚的阳光,就像弗拉明戈舞一样,热情、豪放,像烈火一样燃烧,对来自东方烟雨江南的戴望舒,如此明亮的国度,心情大概也会像烈火一样燃烧着吧。

他辗转抵达马德里的时候,是下午6点多,刚下过一场小雨,整个城市都是湿漉漉的,透着雨后的清新与甜美,也带着地中海温暖的气息。

在西班牙两个多月,戴望舒除了游历,就是上图书馆,逛书店和书市,购买了不少西班牙语的书籍,光是《堂吉诃德》就买了好几个版本,还买了阿耶拉全集,阿索林等现代作家的小说和散文集,洛尔迦等当代诗人的诗集等。

在马德里街头,在临街咖啡馆的小圆桌上,他经常啜着黑咖啡,看着眼前的风景,阅读买来的书籍,在笔记本上翻译。

他在《记马德里书市》一文中写道:

“我在马德里的大部分闲暇时间,甚至在发生革命、街头枪声四起的时间,都是在书市的故纸堆里消磨的。

在傍晚,听着南火车站的汽笛声,踏着疲倦的步子,臂间夹着厚厚的已绝版的赛哈道的《赛房德里辞典》,或是薄薄的阿尔陀拉季雷的签字本诗集,慢慢地踱回寓所去,这种乐趣,恐怕是很少人能够领略的吧。”

30年代的西班牙,曾经爆发20世纪欧洲最惨烈的内战,戴望舒这段文字中的“发生革命、街头枪声四起”,写出了内战爆发前马德里街头的动荡,山雨欲来风满楼的不安气氛。

这段文字里,首次出现了那份译诗手稿上的诗人名字:“阿尔陀拉季雷”。

5

阿尔陀拉季雷(Manuel Altolaguirre,1905-1959),西班牙“27年世代”文学运动(The Generation of '27)的前卫诗人,和戴望舒同一年出生。

他是法学硕士,毕业后在家乡开办印刷公司,出版杂志和文学书籍,曾留居巴黎,1932年回马德里创办诗刊,这一年正是戴望舒到马德里的时候,当时两人就在同一个城市里,却失之交臂,只有戴望舒发现了他的诗。

戴望舒离开马德里四年后,1936年西班牙内战爆发,阿尔陀拉季雷参加反法西斯文化人联盟,带领左派剧团到各乡镇演出,并成为共和军成员,负责印刷工作。1939年革命运动失败,沮丧的诗人带家人前往中美洲的古巴,后又到墨西哥,参与当地电影事业,写剧本,当制片和导演。

1959年他回西班牙参加电影节,在前往马德里途中车祸丧生,这时,戴望舒已经在北京去世九年了。

阿氏的诗歌风格,早期抒写爱情和自然,革命前夕则充满社会性色彩,以诗歌表现和控诉社会不公的邪恶现象,离开西班牙后,风格转向神秘象征主义。

戴望舒在这份《阿尔陀拉季雷诗钞》手稿后,还写了一篇《译后记》,向中国读者介绍这位陌生的年轻诗人,当然只能介绍到1932年的“近况”,两人之后的人生,当时还没有发生。

马德里街头的枪声,显然也激起了戴望舒心中的火花,他在西班牙参加了当地的反法西斯示威游行,回法国后,依然满腔热血,1934年春天还在里昂参加群众反法西斯的游行示威,终于被学校开除,遭遣送回国,以一张四等船票,结束了他一生的留学生涯。

回国后不久,中国抗日战争爆发,戴望舒的诗风也有了显著的变化,从早期的感伤和飘忽,开始明朗质朴起来,这些新作品里,仿佛依稀可以闻到飘浮着马德里街头硝烟的气息。

新中国成立后,戴望舒到北京任新闻出版总署国际新闻局的法文科科长。1950年因哮喘病逝世,时年仅45岁。

6

这份《阿尔陀拉季雷诗钞》手稿,应该是诗人译自1933年他在马德里书市买的那本“薄薄的阿尔陀拉季雷的签字本诗集”。

手稿没写明翻译时间,幸好那张1939年香港《星岛日报》副刊上的译诗剪报,留下了一个宝贵的线索。

剪报上的阿氏《马德里》诗后有一段“译者志”写道:“阿尔陀拉季雷,西班牙当代新诗人,……关于他的生平,诗见,作品等等,译者在两年前曾有较详细的介绍,见《新诗》月刊第一卷第五期。”

《新诗》月刊是戴望舒和卞之琳、冯至等人在上海创办的重要诗刊,1936年10月创刊,只出版了10期。据此推算,月刊第一卷第五期应为1937年2月出版。

所以,这份《阿尔陀拉季雷诗钞》手稿,应该就是1937年2月份上海《新诗》月刊上发表的原稿。

《新诗》月刊,是戴望舒为中国诗歌所做的最大的一件事,他花费巨大心血,经费主要来自他个人,甚至《新诗》社址也设在他的家里。

这份手稿的写作地点,显然就是戴氏当时在上海亨利路永利村30号的家里,时间是1937年年初。

目前所见,戴望舒前后共翻译了六首阿氏诗作,这份手稿为1937年最早翻译并发表的五首译诗;第六首诗《马德里》则是西班牙内战爆发后阿氏新作,1939年戴氏才在香港翻译发表于《星岛日报》。

戴望舒存世手迹很少,少量手迹也仅散见于早年书籍翻印,其原件下落不明。

这份《阿尔陀拉季雷诗钞》译诗手稿如此分量的手迹原件,为我多年来所仅见,有幸得遇,是缘。

7在香港,戴望舒是《星岛日报》副刊编辑,是我的同行前辈。

半世纪后,在书桌上读着他当年亲手写的手稿,泛黄的稿纸上,清爽的字迹依然清晰,淡淡的墨水,像往日一样宁静。

在南国灯下,翻动着这些浸透着岁月痕迹的手稿,有如看见诗人正在伏首案头,奋笔疾书的身影。

一字字读着当年诗人写的这些译诗,读来韵味无穷,就像读着中国的小诗,让人惊奇地发现,原来汉语译诗,竟能译得这样好,这样美。

江南雨巷和马德里街头的枪声,是两个完全不同的情境,却都是戴望舒生命脚步中重要的场景。

每一页稿纸,每一个文字,原来都是一段时间和感情的留痕。

花影斑驳,满地落红,都说是花落春犹在。

(作者为本地作家)