在今天,海外汇款只须轻点手机,思念可以通过WhatsApp一秒传递。然而,当人们走进“情牵两地:侨批故事”(Heartstrings between Two Homes: Qiaopi Stories)展览,看着一封封泛黄的信笺,依然能听见跨越山海的呼唤。那是写在纸上的乡愁,也是镌刻在时代里的坚韧与深情。

这场展览并非天猛公艺术基金会创办人陈克湛的初尝试。早在2016年,他便以文化顾问身份,为新加坡潮州八邑会馆“潮州节”策划过侨批展。这次,他二度与新加坡国立大学中文系副教授李志贤携手,在新加坡建国60周年之际,将侨批文化重新带入公众视野。展览获得中国广东省汕头市档案馆大力支持,展品包括约70件侨批,以及陈克湛家族的收藏与私人藏品,并首次公开展出30余件各类相关实物。

“侨批包含了太多感人故事。”陈克湛接受《联合早报》访问时说。为了让观众走进侨批的世界,他从数以万计的侨批数据库中,遴选70件新马的代表性藏品,并分类为四大主题:困顿纪实、诚信印记、喜乐传情与烽火家书。

其中一件最特殊的展品,是1940年5月30日潮侨汇兑公会的会议原始记录。那一年,中国仍陷于战火之中,侨批的流通方式因战事而改变。字迹间,凝结着海外华人冒险寄款,支援抗战的团结力量。

跨国移民的“社会档案”

侨批主要是指19至20世纪,海外华侨与中国家乡亲人之间往来的“信件、家书、账本及汇款收据”等文献资料。侨批,不只是钱与信的传递,更是跨洋羁绊的见证。陈克湛记得小时候父亲店里的苦力,会把辛苦赚来的微薄收入,换成一封封侨批,寄回家乡。那些日子里的坚忍与乡愁,至今仍让他动容。

他希望这个展览,不仅是历史的重现,更是一座桥梁,让观众在展品前,想起诚信、责任、不忘根源等,烙印在侨胞精神里的价值观。

李志贤则从学术角度指出,侨批的价值远超一纸汇款。它是跨国移民的“社会档案”,既有汇款金额、姓名与地名的具体细节,也写满了家国情怀与个人情感。作为一手史料,侨批弥补了官方档案与报刊的不足,让人们得以深入探究近现代华人移民网络、跨国联系与家庭关系。侨批已被联合国教科文组织列入世界记忆遗产,成为全人类共同的文化财富。

年轻一代可借鉴先辈精神

“侨批能帮助年轻人理解先辈的奋斗与担当。”李志贤说。面对艰辛,他们展现了坚韧与拼搏;面对亲人,他们肩负起责任与承诺;面对社会,他们恪守诚信与信任。这些精神品质,即便在今日依然能成为年轻一代的镜鉴。

当代的沟通方式已彻底改变,WhatsApp一秒便能传讯,微信与网络汇款也轻而易举。但陈克湛认为,侨批精神并未过时,反而愈发珍贵。“那是一种为家庭承受苦难时的坚韧,一种为生计与发展拼搏的进取精神,也是一种跨越国界、守望相助的团结力量。”

本次侨批展览只是一个开端,陈克湛与团队将继续致力于打造具有教育意义的活动和展览,向公众呈现更多侨批背后的故事,透过这段共同记忆,产生启迪公众的涟漪效应。“侨批不仅仅是过去的遗产,它记录了我们先辈的牺牲与付出,也属于今天每一个华人。”

在字迹已然褪色的侨批里,承载的是跨越时空不灭的情感。正如展览标题所说——那是一根看不见的线,牵起两地,情意永续。

展览详情与相关活动

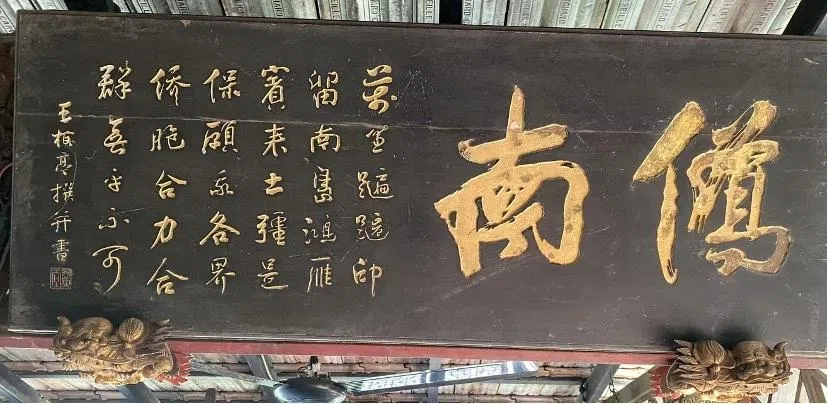

本次展览免费开放,从9月13日至21日在天猛公艺术基金会举行,时间是中午12点至傍晚6点(9月15日休馆),展品包括侨批档案、牌匾题词、猪仔钱、原始文物、历史照片及艺术画作等。

此外,9月13日(星期六)下午2时至5时, 李志贤将在“阿伯,岂有阮个番批?——以‘再和成伟记’为例谈侨批与潮人批信局”讲座上,分享更多侨批的故事,探讨19至20世纪新加坡侨批业的演变,并以潮帮民信局再和成伟记为例,分析其业务性质、组织架构、营运模式与经营网络等特色,为理解新加坡早期华人社会提供另一种研究视角。

另有一场由国大学生带领的导览活动,邀早报俱乐部会员参加。

▲“情牵两地:侨批故事”导览活动

日期:9月13日(星期六)

时间:中午12时15分至下午2时

地点:天猛公艺术基金会(28 Temenggong Road S098775)

报名费:每人5元(早报俱乐部行政、交通接驳费)

报名链接:event.sph.com.sg/event/qiaopi