一栋建筑从纸上设计到施工落成,少不了工程师的参与和把控。lyf纬壹科技城共享公寓的建设,面对复杂地形和周围设施的限制,张荣新巧思布局、从实际出发,以及改进建筑结构来克服,赢得今年的优秀设计与工程安全奖。

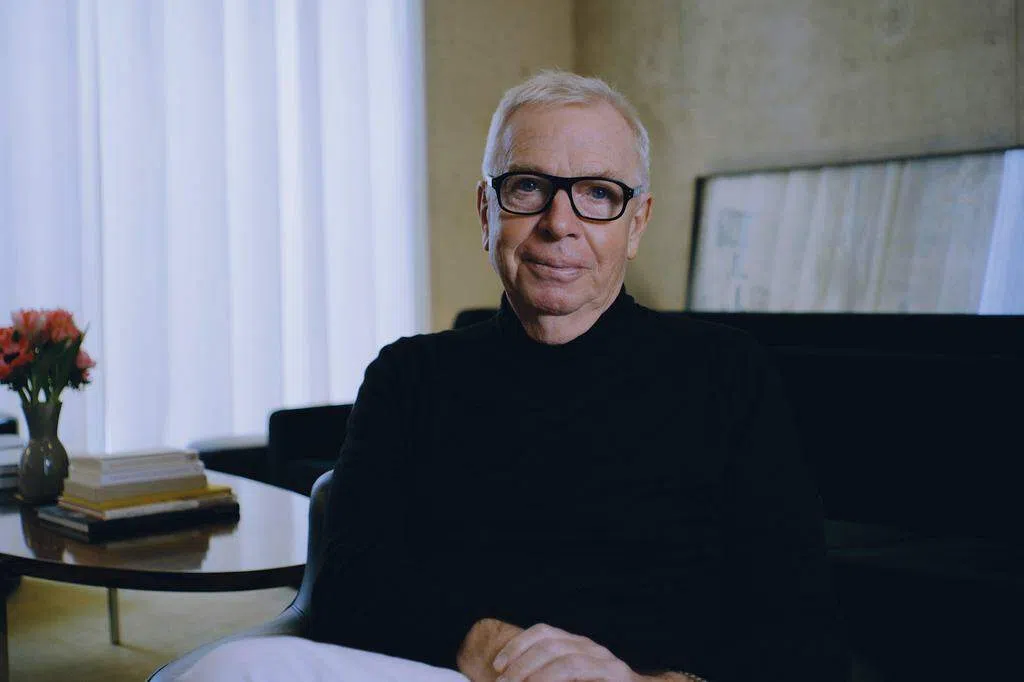

新加坡lyf纬壹科技城共享公寓项目位于尼泊尔园(Nepal Park),由咨询公司莫特麦克唐纳新加坡(Mott MacDonald Singapore)负责土木和结构工程。公司建筑工程总监张荣新说,项目所在的0.45公顷地段原是一个18米宽5米高的狭窄斜坡,周围除了地铁隧道,还有受保留的黑白洋房,增添了诸多限制。

在地铁隧道上和周围地区建屋盖楼,有严格的条规与标准要遵守,不能让地铁的结构受到影响。张荣新负责的这一公寓项目靠近纬壹地铁站,一部分地段就位于环线地铁隧道上方。张荣新在考虑地铁安全和建筑需求后,在受影响地段上只建两层楼高的停车场和游泳池,地基仅深入地下1米,不影响在20米深的隧道。

张荣新也对位于地铁隧道侧方的地基做了特别处理,工程造成隧道的移动不到0.1厘米,远低于当局规定的1.5厘米顶限。

解决了地铁隧道构成的困难,张荣新还须处理周围受保留建筑的挑战。原来,在该公寓地段的边界,有几座黑白洋房坐落在五米高斜坡上,建筑工程包括在距离洋房仅仅几米处挖土。张荣新得考虑避免泥坡塌陷,否则这些具有历史意义的黑白建筑将会受损。

为此,张荣新从实际出发,选用坚固不生锈的玻璃纤维增强聚合物建设一堵墙,牢牢地稳固泥土,保护黑白洋房的同时,也保护公寓挖土工程,一举两得。

最让张荣新引以为豪的,是连接两栋主建筑的走廊。原本概念设计中,这一座五到七楼的三层高走廊是一座巨型桁架(mega truss),“漂浮”在两栋建筑之间。

概念设计再好终究是理想,而面对项目的现实挑战,张荣新说:“巨型桁架需要大量的支柱结构,建设过程更是要动用超大型起重机把架子吊起,这些都是非常耗时耗力的。”

张荣新因此提出改建转移梁(transfer girder),通过地面六根支柱分散负荷,除了加强建筑结构也简化了建设过程。他的提议最终被采纳,促成了建筑如今的面貌。

张荣新已在建筑环境业奋斗35年,曾两次赢得优秀设计与工程安全奖。见证了行业数十载的发展,他说:“如今科技发达,建筑方法越来越多样和便捷。这座建筑的所有外墙都是预制品,事先在工厂造出模块部件,再运送到施工现场组装。这大大缩短了建筑过程,也提升了项目的准确性。”

优秀设计与工程安全奖由新加坡建设局颁发,除了商业组别,也设有机构和工业,以及住宅组别。机构和工业得奖者是负责加冷综合诊所和长期护理的工程师林拱濓,住宅则由西海岸谷(West Coast Vale)的御峰私宅项目工程师王金发获得。

建设局结构工程署高级署长陈俊阳说,这些奖项为给予工程师肯定而设,表扬他们为难度大的建筑设计提供创意方案,同时克服场地限制以安全完成项目。“我们希望鼓励更多年轻新加坡人,投身建筑环境业,为国家发展献力。”

张荣新认为,本地建筑环境业不乏才华横溢的工程毕业生加入,但如何留住他们长久发展是重点。他直言,30多年前刚入行时,要花大量时间完成计算和模型等,如今这些都可以利用编程和软件等数码科技进行,提升效率并省下不少时间,对平衡生活和工作有很大帮助。

张荣新也指出,如今的工程专业更多样化,除了传统的土木和结构方面,还包括环境、能源等。“刚入行的工程师可以尝试不同领域,发掘自己的兴趣和专长。”