新加坡的教育体系为母语学习打下良好基础,应该把母语教育视作一种储能,当一个人之后在须要使用华语的时候,就能激发这个已经打下基础的潜能。

外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖星期五(9月20日)在通商中国青年座谈会上,发表上述看法。

她说:“中英兼通,不能保证新加坡在世界舞台上左右逢源,但如果新加坡变成一个单语社会,在国际上的价值就一定会大打折扣。”

本次座谈会以“强化双语政策能培养更多‘精华’吗?”为主题,探讨如何衡量华文教育的成功与否、新加坡华文教育的现状,以及发展前景等议题。

沈颖在座谈会后总结发言时说,有一定年龄的新加坡华人在谈到华文教育时,会有一定的情感包袱,埋怨整体的华文水平大不如前。大家的内心是希望看到日常中有更多年轻人使用华语,但是新加坡的语言环境、主要家庭用语在变,世界格局也在变化,因此衡量和评估的标准或许可以做出一点改变。

她说:“很多新加坡年轻人不一定在生活中时常使用华语,或者华语能力不强,但是如果工作中须要用到华语,或者要去中国工作一段时间,他们可以很快地提高。这是因为小学、中学10年的基础教育,已经为他们打下很好的华文基础。我们可以把华文教育看作这样一种储能。”

座谈会嘉宾之一、Gard保赔协会高级律师许玮芬说,她念书时并没有修读高级华文,家里也主要说英语,但是大学时期到清华大学交流时发现,和其他国家的华人学生相比,新加坡华人因为从小就上华文课,华文基础有很大优势。在之后的工作中,她对一些专业术语也能从容且快速地掌握。

孙振炜:华文教育发展趋势 取决于有多少人努力和重视

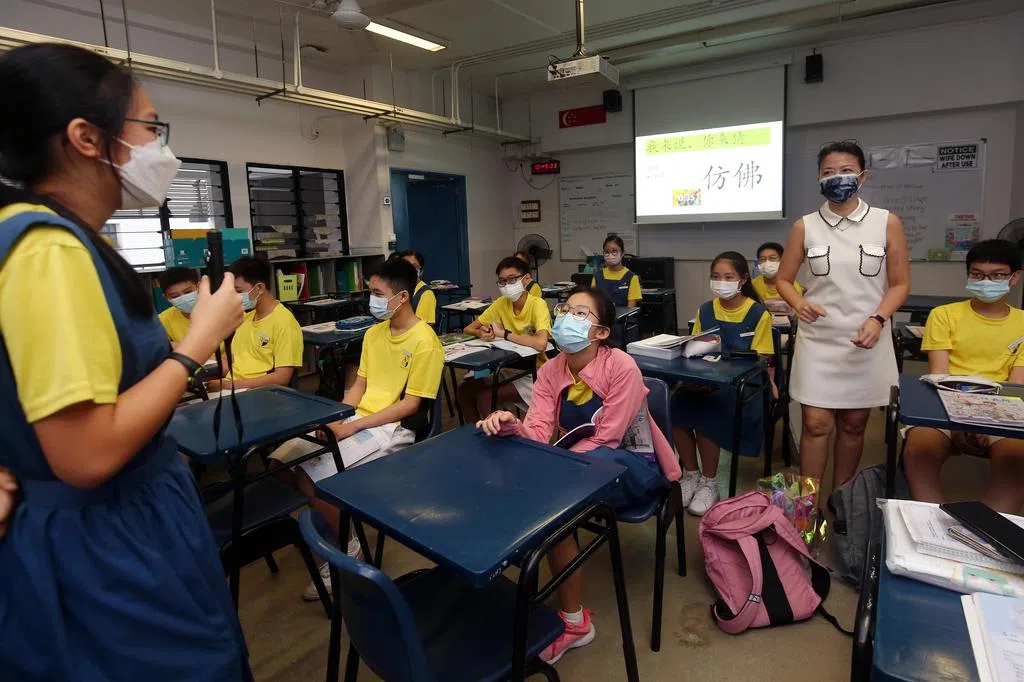

教育部副教育总司长(课程)孙振炜在对谈中说,虽然小一起母语课就是必修课,母语及格也是升高中、大学的必要条件,但母语教师仍旧面对着很大的挑战,他们从十几年前就开始利用游戏、科技等方式激发学生们的兴趣,但还是没能扭转大环境的趋势。

他说,英语作为共同语,对于国家凝聚力和认同感有着重要意义。提高母语、华语的能力,须要日常中有使用的机会,单靠教育部、学校的努力是不够的。华文教育的发展趋势,取决于多少人努力、多少人重视。

座谈会嘉宾、新加坡社科大学中文系主任李伟雄博士也在刚举行的母语论坛上,看到了许多有热忱的教育工作者,努力创造条件激发学生的学习兴趣,让人非常动容。学校今年刚刚成立的第一届中文系,报名非常踊跃,录取的学生中有约七成立志投身教育工作。

李伟雄说:“只要有学生在,我们这把火就不会熄灭。”