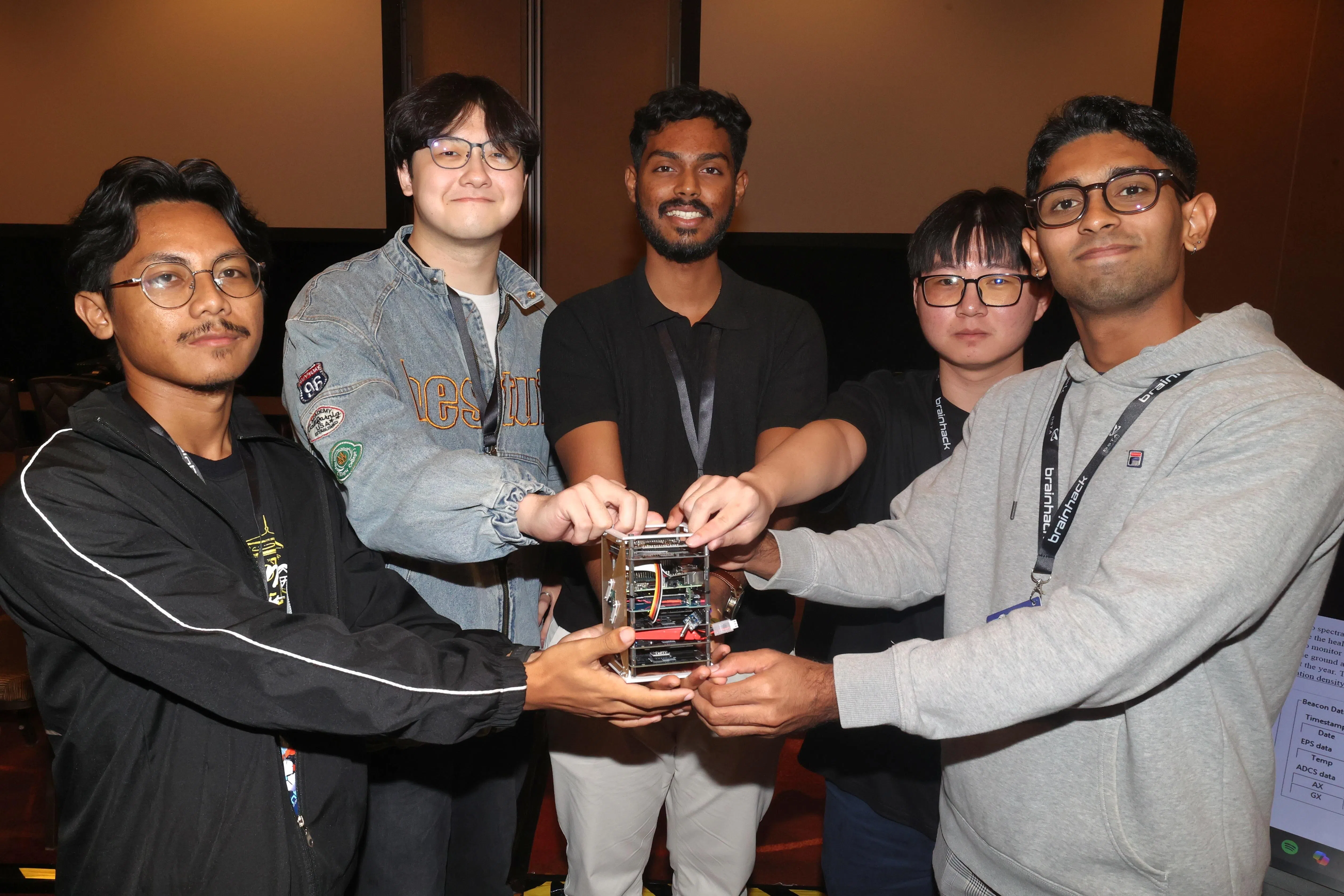

卫星体积越小,发射的成本就越低。南洋理工大学团队设计出长宽均为10厘米、高14厘米的小型卫星,能够揭示肉眼难以察觉的信息,理论上不仅可用作军事用途,也可用于分析地表植被、隐藏建筑或水体中的细微特征等。

在航天领域,1U代表一个体积为1000立方厘米的立方体。这颗1.4U规格的小型立方卫星,在设计与功能之间取得优异平衡,6月12日在国防科技局举行的年度科技活动BrainHack上亮相。设计它的“太空游侠”(Space Rangers)团队,通过图像处理技术,结合遥感技术与图像频谱处理,让它能揭示地表隐藏信息。团队在SpaceCube太空技术挑战赛组别夺得冠军。

团队成员之一普拉纳夫(Pranav Vagish Patil,24岁)受访时说,他明年毕业后,不排除申请加入国防科技局。他说:“我非常期待这个机会。国防科技有很多有意思的创新领域值得深入探索,作为应届毕业生,我们期待能参与其中。”

BrainHack从2019年开始每年举办,今年的参与者人数为历来最多。活动主题为“改变明天”,来自100多所学校的4300多名学生,亲身体验国防科技的魅力。

自今年5月起,BrainHack通过工作坊、竞赛、互动展览及讲座等系列活动,旨在激发年轻人对国防科技的兴趣,并启发他们投身工程与技术领域。活动于上星期四(6月12日)正式闭幕。

今年也是国防科技局成立25周年。本届BrainHack上,还首次展示了海洋机器人(marine robot)与人形机器人(humanoid robot),并设有融合虚拟与混合实境的沉浸区。参与者可体验卫星系统、无人机编程与人工智能(AI)技术等领域的挑战,甚至动手建造与测试迷你卫星及无人机灯光秀。

扎吉哈:我国须保持警觉灵活应变 加大投入培养国防科技人才

国防部兼永续发展及环境部高级政务部长扎吉哈出席颁奖典礼暨闭幕仪式。他致辞时指出,世界各国政府纷纷提高国防预算,意识到唯有大力投资,才能确保技术优势。这也带动了创新浪潮,不仅涌现出涉足国防领域的科技初创公司,也吸引了顶尖人才投身解决国家挑战。

“对于像新加坡这样的小国而言,这些全球趋势为我们指明了方向——我们必须保持警觉、灵活应变,并具前瞻思维;同样需要在国防科技人才的培养上加大投入。”

过去七年来,不少本地学生在BrainHack活动的激励下,选择投身国防科技。曾在2022年参加活动的王思颖(25岁)就是其一。王思颖那时是新加坡国立大学电脑工程系的学生,也曾在国防科技局实习。她于2024年3月加入国防科技局,目前是一名工程师。她利用AI技术,为无人机开发稳健智能的指挥、控制和通信(C3)系统,以支持复杂多变且快速演变的作战环境决策。

她说:“能够运用前沿科技,让我感到振奋,而能为新加坡的安全事业贡献力量,更让我有成就感。”