1965年8月9日,新马突然分家,新加坡突然独立。许许多多一觉醒来的新加坡人,还不知情。25岁的文员区如柏,像往常一样,一大早便到新加坡中华总商会上班。

上午10时,新加坡广播电台插播了新马分家、新加坡独立的消息。然而,这突如其来的广播,并未打乱她繁忙的工作节奏。这历史性一天对她来说,只不过是一个寻常的星期一,寻常的工作天。

现年85岁的退休报人区如柏忆述,她当时只是偶然间听到同事们议论“两边的大老板不太咬弦”和“我们被踢出去了”,才间接得知新加坡和新加坡人的命运有了转折。

她说:“我们在工作,没有去听radio(广播),也没有看到什么电视新闻。我们就是听到一些风声,才知道我们被踢出来了。”

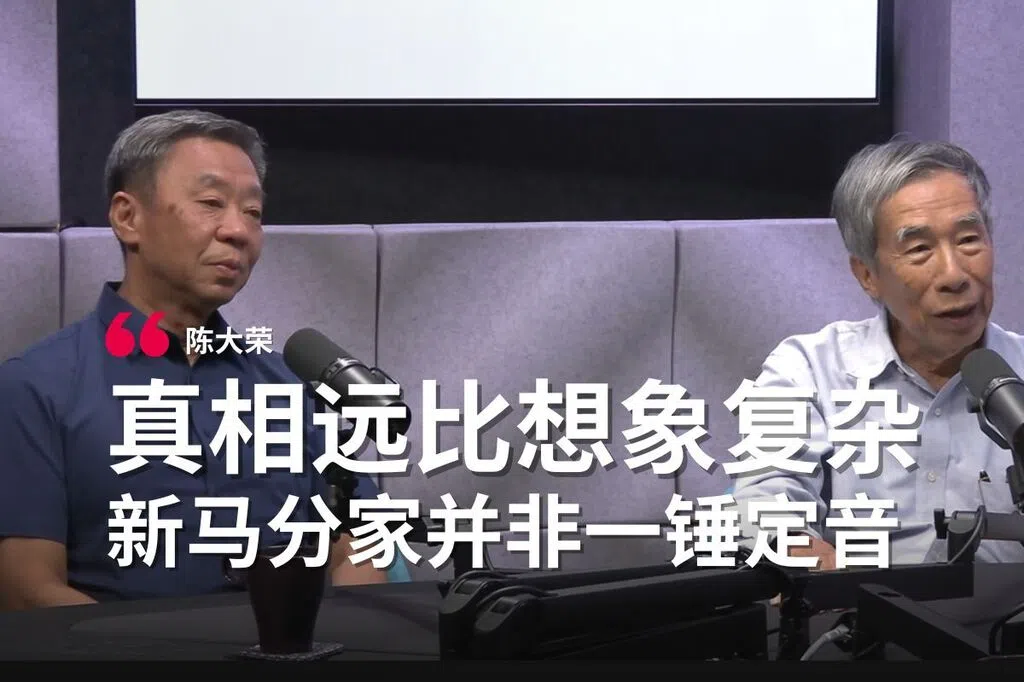

这位报馆同人尊称的“区大姐”,日前受邀参加《联合早报》纪念新加坡独立60周年特备播客节目的录制,进行了三代新闻从业者的历史对谈。她是在国家独立九年后的1974年,加入报馆当记者,直至2002年退休,从事新闻工作28年。

至于她常听说的“两边大老板”,也就是新马领导人“不太咬弦”的说法,区如柏说这是源自新方不被马来西亚统治阶层接纳的感觉。

“或许是因为这里以华人为多数,政府比较强势,对人民的照顾比较好。马来西亚那边,还有一些种族的问题。”

区如柏:身处大时代对独立消息处变不惊

即使是后来许多新加坡人所熟悉的历史画面——李光耀在电视台举行的记者会上几度含泪哽咽,道出新马分家不得已决定的片段,区如柏也是在下班回家,才从晚间电视新闻的黑白画面上看到。

对独立消息的这种处变不惊,与她所处的大时代息息相关。

她的人生轨迹横跨了多个新加坡重大历史转折点:从英国殖民统治,到二战日据的艰难岁月;从1959年新加坡取得自治,再到1963年与马来亚联邦合并。

在她看来,新加坡1965年8月9日独立,不过是这一连串持续政治变动中的另一个节点。

“新加坡人已经习惯了这种改变……总而言之,我们有书读、有工作、生活安定,就没有什么大问题了。”

这份“习惯”也让早已令听闻新马双方不投缘的区如柏,对分家“没有什么特别的感觉”,更别说是伤感。

“当时我们的感受没有特别的悲伤,反正我们就是我们,他们是他们;他们现在不要我们,我们自己还可以自力更生嘛!”

虽然区如柏在工作场所感受到的氛围相对平静,但也有听说一些街头巷尾出现欢腾场景。“有的人就很激动,认为我们自由了,限制我们的绳索剪掉了,所以在牛车水放鞭炮。”

8月9日之后,人们的日子也迅速回归平静。

“我们之前还发生过种族暴乱,但在这之后倒是没有了。新加坡马来人算是少数种族,他们愿意融入本地社会,而我们华人也从未恃多欺少,还是和睦共处,大家各做各的。”

区如柏毕业于南洋大学,她的一些同学虽出生于马来西亚,但后来都选择入籍新加坡,认为这里的生活相对安定。

生活在动荡年代的普通百姓,最大的愿望莫过于安稳。

“当时大家多少还是有点恐惧感,我们一个小国家,小小的一块土地,人也不多,以后的日子不容易。不过,我们相信,我们已经有个底了。”

区如柏说的这股底气来自当时新加坡经济已逐渐上了轨道,不仅港口排名在世界前五,工厂相当活跃忙碌,而且人们也意识到新马的商业联系不会就此切断,包括本地的一些银行和大型企业至今都没撤离马来西亚 。

对她来说,独立意味着新加坡能够“自己当家作主,不必受到马来亚的约束”。

如今,8月9日已从区如柏记忆中寻常的一日,跃升为举国欢腾的国庆日。

亲眼见证新加坡独立后的发展与蜕变,她说:“我认为新加坡的发展还是不错的,养活这么多人,还是相当稳的,我们有工作、有饭吃,生活也过得好了。”

SG60,她为新加坡许下的愿望是:“希望它越来越好。”