失智症是可预防疾病,但本地仍有过半失智病例潜藏在社会中。国立大学医学组织未来三年投入研发人工智能筛查系统,通过分析病历识别病患的失智风险。

团队也会推出脑部健康工具,引导公众从年轻养成护脑习惯,如运动、均衡饮食、戒烟,帮助及早发现,及时介入。

约45%失智病例 调整生活方式可预防

国际研究指出,有约45%的失智病例可通过调整生活方式来预防。大脑健康不应等到年迈后才重视。

国大医学组织获全国医学研究理事会233万元资助,展开一项针对改善失智风险和抵御认知退化的研究(IMPROVE-COG)。

这项研究聚焦三方面:利用人工智能(AI)驱动的筛查与监测工具,及早发现高风险人群;研发符合本地情况的脑部健康护理数码工具;研究环境所造成的失智风险。

评估失智风险AI工具 2027年起三家医院试用

亚历山大医院内科部门老年医学科高级顾问医生陈俐枫星期三(8月27日)在媒体介绍会上解释,病患很多时候是为了其他健康问题来求医,却在过程中出现异常举动,例如善忘。但由于这些不是就诊主因,往往不会马上辨识为失智前兆,但这些细节都会记录在患者病历中。

之后要确认患者是否有认知障碍风险,医生还须翻阅各部门零散的记录,相当耗时。

“如果能借助AI筛查与监测工具,自动整合这些信息,将大幅提高失智症的诊断效率。当然,工具主要作为辅助,不会成为新的‘黄金标准’或取代医生。”

国大医院内科部门神经内科顾问医生陈勇强也补充道,患者病历中的一些细微信息可能会提供额外线索,判断患者是否有失智风险。“这个工具有助我们识别需重点关注的群体,以更有效分配医疗资源。”

AI筛查工具会先使用黄廷方综合医院的匿名数据进行训练,预计从2027年起逐步在国大医学组织旗下的三家医院试行,招募约500名患者。

脑部护理数码工具重在预防 明年中社区试行

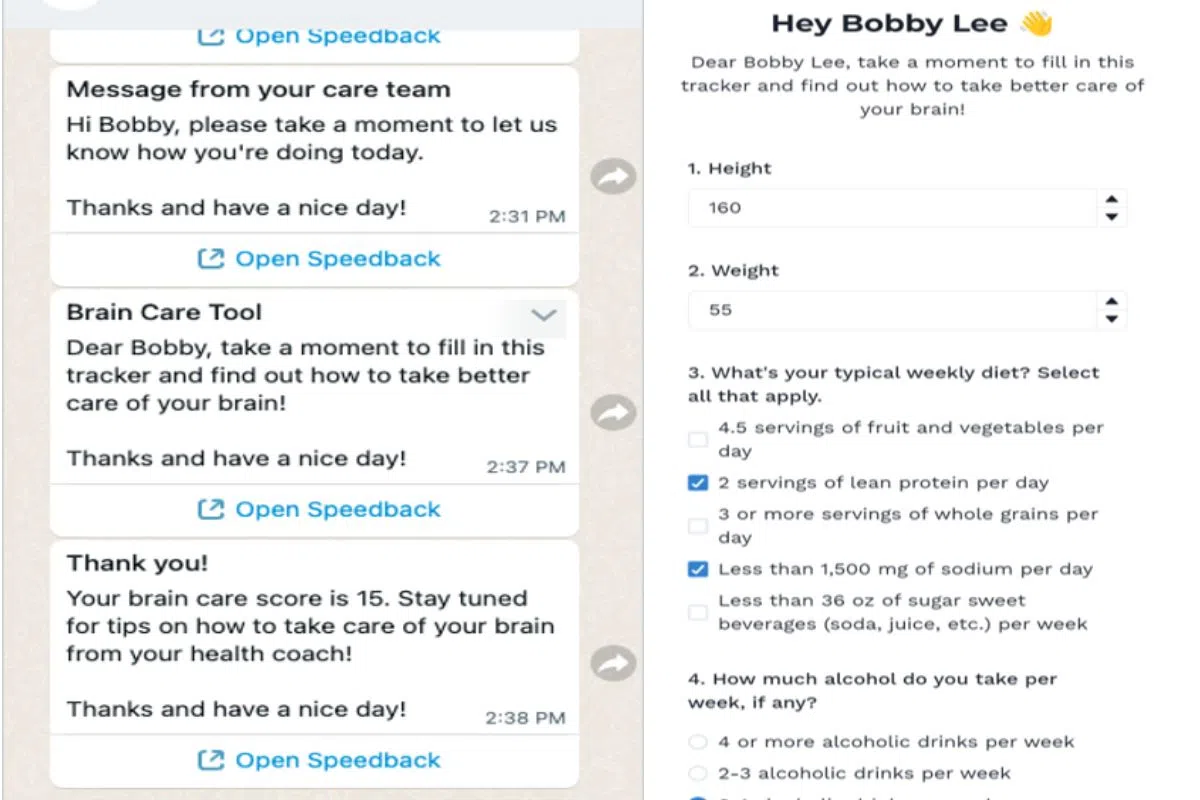

除了早期筛查,团队也推出亚洲首个脑部健康护理数码工具,聚焦于在症状出现前就介入。

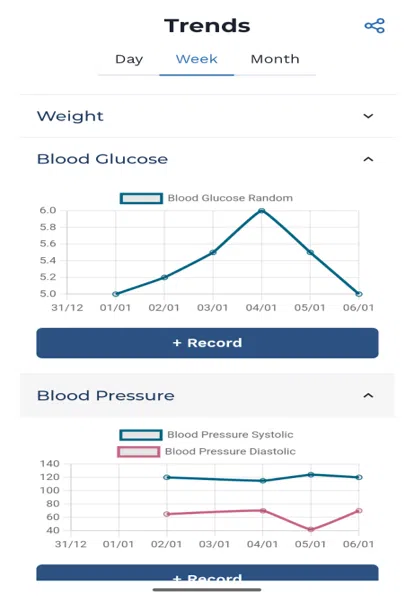

这项工具将结合脑部健康评分(Brain Care Score)——评估患者的健康状况、生活习惯和情绪管理;以及智能行为干预工具(Brain Care Coach)——提供客制化贴士、跟进进展,鼓励运动和健康饮食等。

这两项脑部健康工具虽已在其他国家使用,但研究团队会进一步改善和优化,使之更贴合本地环境。

新工具预计明年中在女皇镇保健区、永恩关怀中心,以及圣路加医院试行,团队将招募约350名40岁或更年长的人。

陈勇强也透露,团队打算在WhatsApp推出这款脑部健康工具,希望借此提高公众意识。他形容,这个工具有点像聊天机器人,但功能更强大全面。

陈俐枫并不排除这套工具在未来与其他医院合作,扩大涵盖面:“如果效果显著,甚至有望纳入健康SG计划。”

另外,医院团队也会与国大计算机学院合作,利用地理资讯系统分析新加坡不同地区,探讨失智症与居住环境是否相关,例如绿色环境是否更利于降低失智风险,协助专家制定更有效的干预措施。

早期认知障碍病例 及早介入情况获改善

62岁的陈保纪大约两年前察觉到自己变得健忘,上班经常忘记带笔记本电脑,有一次还因为忘了参加朋友亲戚的丧礼而酿成大误会。那次事件促使他到国大医院接受诊治。

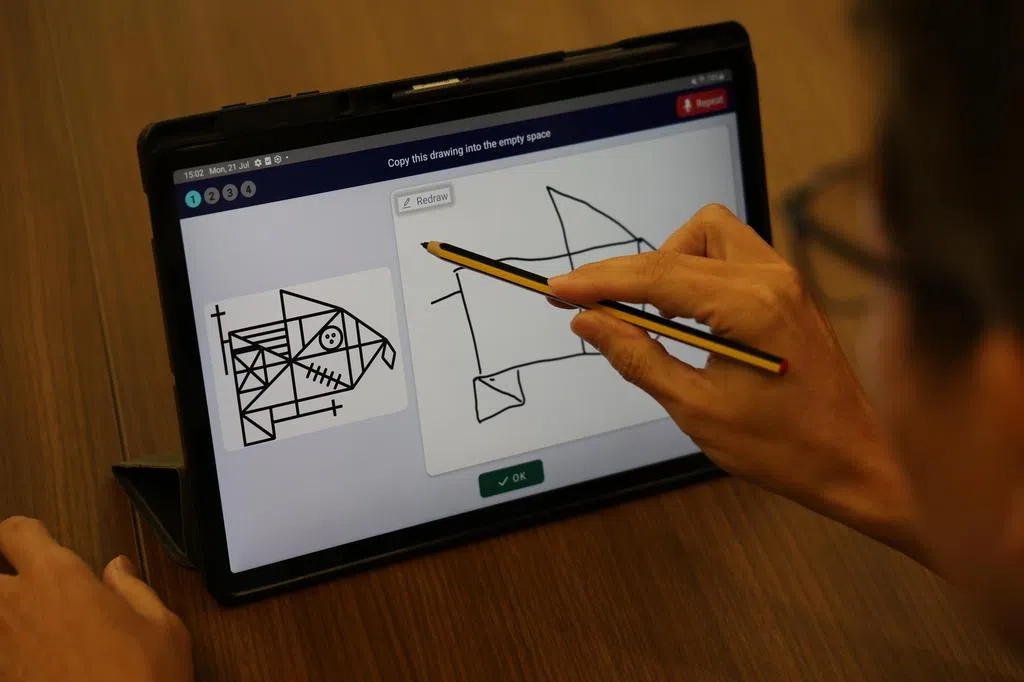

医生在经扫描后发现他脑部出现缩小现象,确诊患有轻微认知障碍,但还未到失智程度。他坦言自己原本并没期望会好转,只求延缓病情。他接受了医生的建议,通过不同方式调整生活习惯,例如从过去只睡四五个小时,到后来确保睡足七八个小时,也更积极地进行更多脑部“运动”,比如打麻将和电脑游戏。

经院方及早干预助他及早预防后,陈保纪的认知评估测试从开始的不及格到拿满分,情况大幅改善,让他大感惊喜。

陈保纪的例子虽没直接为研究提供实质帮助,但说明了只要改变生活习惯,失智症其实是可预防的。