我国计划在明年上半年针对海岸防护立法,列明各利益相关方应负起的责任,也为实施海岸防护措施划定土地。受访专家说,新法律配合拟定中的护岸准则,能确保我国整个海岸都获得充分保护,高效应对海平面上升的威胁。

新加坡国立大学土木与环境工程系名誉教授杨国柔接受《联合早报》访问时说:“当一部分海岸没有妥善防护,就会成为整个海岸最脆弱的环节,是引发洪水的缺口。部分沿海土地为私有,出台新法是为了整合护岸措施的监督,确保整个海岸有持续的防线。”

公用事业局去年11月起着手制定新准则,提供一套通用的设计标准,及运行和维护要求,以供业者在规划、设计和建造各种海岸防护结构时参考。

杨国柔也是公用局海岸防护委员会主席。他说,为护岸立法是在制定框架,予以当局法律权力,制定准则则是规定基本的护岸标准。

由CPG咨询(CPG Consultants)负责的市区—东海岸海岸线研究工作已告一段落。CPG咨询首席执行官尚卡尔(Shankar N Ramasamy)受访时说,拟议的措施经过先进的沿海和水力模型测试,这些模型都是根据海平面上升预测设计,确保护岸措施以科学为基础。

碳排放居高不下,海平面必然持续上升,但尚卡尔指出,要预测未来趋势存在不确定性。

“因此,我们以临界点的方式,设置关键节点,让政策制定者在这些阶段重新评估气候数据,以决定是否须要扩充护岸设施。如此一来,既能避免提早过度建设,也确保新加坡为未来做足准备。”

杨国柔说,最佳策略是确保护岸措施可以随着更准确的预测,进行适当的调整。“但须确定要做出判断的节点,以及要监测的指标。”

公用局计划在沿岸建造三道海岸防护墙(coastal barrier),其中两道衔接本岛、布拉尼岛和圣淘沙岛东部;一道衔接圣淘沙西部和本岛。这将是我国海岸首次建造防护墙。

杨国柔认为,新加坡不会广泛使用海岸防护墙。“因为建设和改造成本昂贵,长期的维护也不菲。是否建设,得评估经济效益、土地使用,以及对沿海环境的影响等诸多因素。”

国大土木与环境工程系助理教授李玉珠说,海岸防护硬体工程是保护海岸的重要工具,但海岸防护墙只是概念之一。“相信新加坡会推出更多硬体工程,但未必以防护墙的形式。”

她说,自然护岸方案的效益须进一步验证,硬体工程则经过核实。“不过,把珊瑚和红树林融入硬体工程,能为生物多样性带来益处,相信未来不少护岸方案都会把两种方案相结合。”

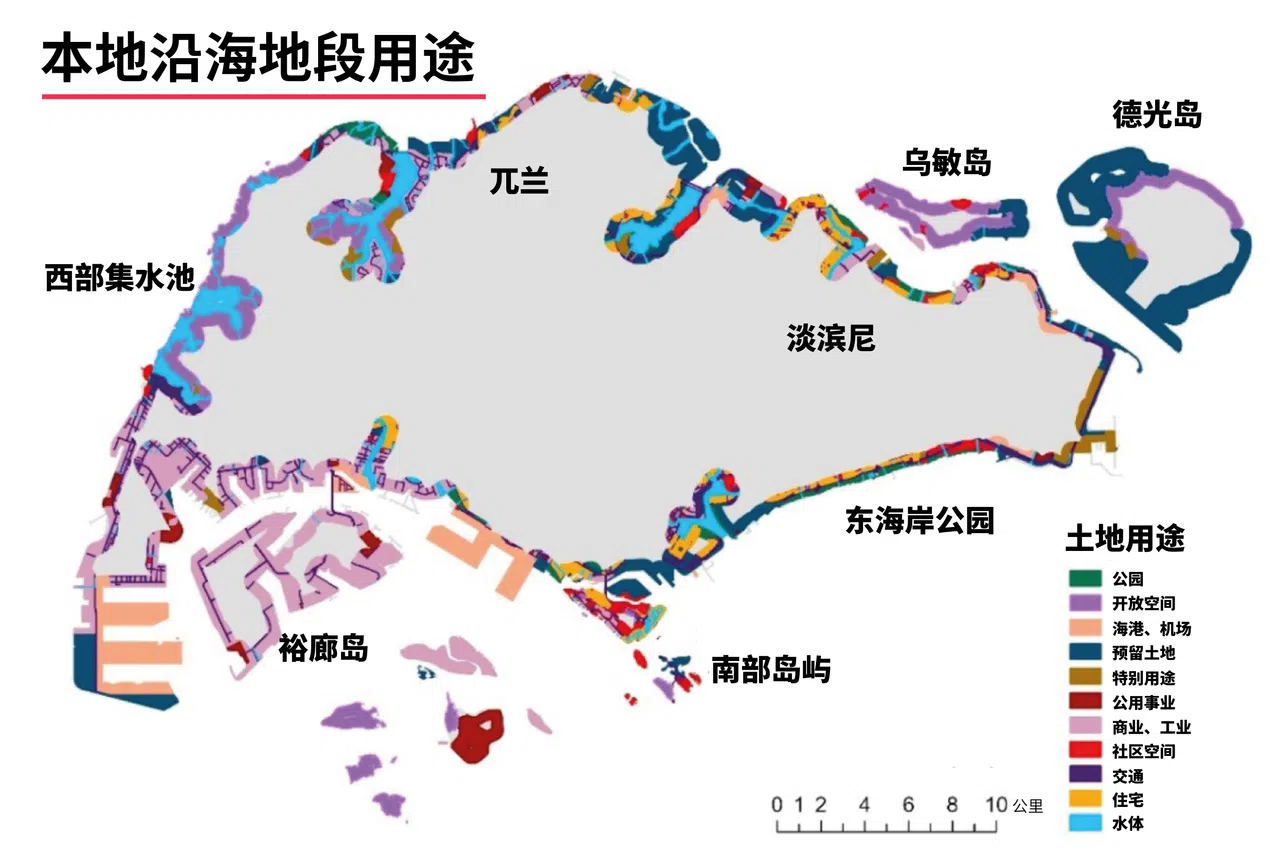

本地约228公里长的海岸线,约26%部署了以大自然为基础的应对方案,例如种植红树林;其余74%则设有混凝土防波堤等硬体工程。