耗时四年的市区—东海岸海岸线研究已完成。我国计划于2030年代,在樟宜和港湾一带的南部濒水区建设海岸防护设施,应对海平面上升带来的威胁,包括在新加坡本岛、布拉尼岛和圣淘沙之间建造海岸防护墙。

这将是我国海岸首次建造海岸防护墙(coastal barrier)。

这项斥资1800万元的研究于2021年启动,是我国首个海岸线研究,范围涵盖南部濒水区(Greater Southern Waterfront)、东海岸和樟宜三个部分。下一阶段则针对拟议的防护措施展开更深入研究,预计未来一两年开始,包括工程设计、评估建设方法及对环境的影响。

公用事业局星期四(8月28日)起在怡丰城举办展览,说明气候变化带来的海平面上升问题,以及为南部濒水区和樟宜拟定的防护方案。

颜金勇:海岸防护是跨世代长期工程

副总理兼贸工部长颜金勇星期六(30日)为展览致辞时说:“有别于幅员辽阔的国家,我们无法退到内陆高地,因此守护海岸线对我国至关重要。这是一项复杂工程,预计需要数十年才能完成,但让人鼓舞的是,我国具备超前规划的独特能力。”

他指出,海岸防护是一项跨世代的长期工程,需要持续投入。同公共住房、供水及基础设施一样,它是保障国家安全和韧性的必要投资。

研究因此建议,在南部濒水区建造三道海岸防护墙,以保护沿岸的住宅和商业区、自然保护区及旅游休闲设施,包括港湾、吉宝湾、柏莱雅溪红树小径(Berlayer Creek)和圣淘沙等。

两道海岸防护墙分别连接新加坡本岛与布拉尼岛,以及布拉尼岛与圣淘沙东部;第三道则是在圣淘沙西部连接本岛。确切位置仍待确定,须综合考量成本、技术可行性和对生态环境的冲击。

防护墙由多个横跨水道的闸门组成,平时保持开放,既不影响船舶通行,也可减少对海洋生态的干扰。一旦遇上高潮或风暴潮导致水位高涨,闸门就会关闭,以防沿岸淹水。风暴潮一般持续三至五天。

圣淘沙发展局在2019年宣布,在未来二三十年把圣淘沙和布拉尼岛联合打造为旅游和休闲胜地。海岸防护墙建设因此将与这两座岛的总体发展规划相结合。

此外,公用局也会加强南部濒水区现有的防护措施,例如加高滨海南的护岸(revetment),以及改造滨海堤坝的冠形铁闸(crest gate)。

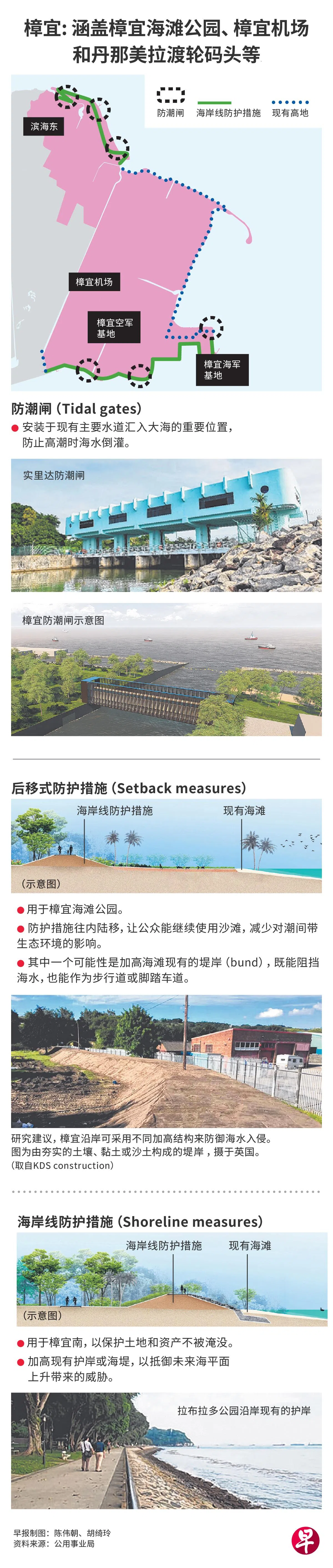

樟宜地区涵盖樟宜海滩公园、樟宜机场、丹那美拉渡轮码头,以及樟宜空军基地和海军基地等。研究建议,樟宜沿岸可采用不同加高结构和防潮闸来防御海水入侵。

不过,由于樟宜海滩是公众亲近自然的去处,公用局征询各方意见后,决定把这一处的防护设施向内陆移,让公众仍能继续在沙滩玩乐,同时降低对潮间带生态的影响。

颜金勇说:“为保护樟宜海岸线,我们将采取一系列海岸防护措施,包括建造海堤(seawall)和防潮闸……在可行的情况下,我们将沿着海岸线加高脚踏车道,让它们也能兼作海岸防御。”

融入大自然为考量 设计防护措施

公用局海岸防护署署长邱翠妮回答《联合早报》询问时说,在设计这些防护措施时,除了硬体工程结构,也希望它们能融入大自然。例如樟宜有许多自然生态,可考虑把护岸与红树林结合起来,促进海岸的生物多样性。

至于东海岸的部分,政府2023年时宣布,在东海岸公园外的海域填海建造人工岛“长岛”(Long Island)。新增的土地可用来兴建住宅和娱乐设施等,并作为抵御海平面上升的屏障。这项发展须耗时数十年,有关研究正在进行中。

展览星期天(31日)结束。