本地银行加强监管严防诈骗,犯罪团伙于是转移目标,近年来倾向让受害者支付加密货币资产,使加密货币在骗案总损失的占比扩大至17.9%。其中,泰达币、比特币和以太坊是最常见的三个被骗币种。

新加坡警察部队星期六(8月30日)公布2025年上半年诈骗和网络犯罪数据,透露涉及加密货币的行骗新趋势。

警方说,骗徒诱使受害者交出加密货币,主要是这种交易不可逆,而且难以追踪,资产流出后几乎无法起回。据统计,受骗损失额最高的三个币种依次为泰达币(Tether,约4680万元)、比特币(Bitcoin,约2000万元)和以太坊(Ethereum,约760万元),共占加密货币损失的91.2%。

加密货币受害人多为30岁至49岁者

警方发言人答复《联合早报》询问时说,加密货币受害人大多数30岁至49岁,最常见是坠入求职、投资和冒充政府官员的骗局。

在自发汇出加密货币的案例中,大多数受害者是在骗徒引导下开设加密货币户头,将法定货币兑换成加密货币,再转给骗子提供的加密货币钱包地址。

另一些受害者则因点击钓鱼链接,或被骗泄露助记词(seed phrases,用于生成和恢复加密货币钱包的私钥),或被诱导下载恶意软件,进而导致未经授权的加密货币交易。

新加坡金融管理局发言人受询时说,当局一贯告诫散户不宜投资加密货币,它没基本价值、风险极高,购买者可能失去所有钱财。“金管局正与持牌数码支付代币服务商合作,加强反诈骗管控措施,提高对钱骡户头的侦测能力。”

为应对这个新挑战,警方的反诈骗中心今年3月成立加密货币追踪小组,与超过10个利益相关方建立合作关系,其中包括数码支付代币服务商、大型支付机构和稳定币发行方。

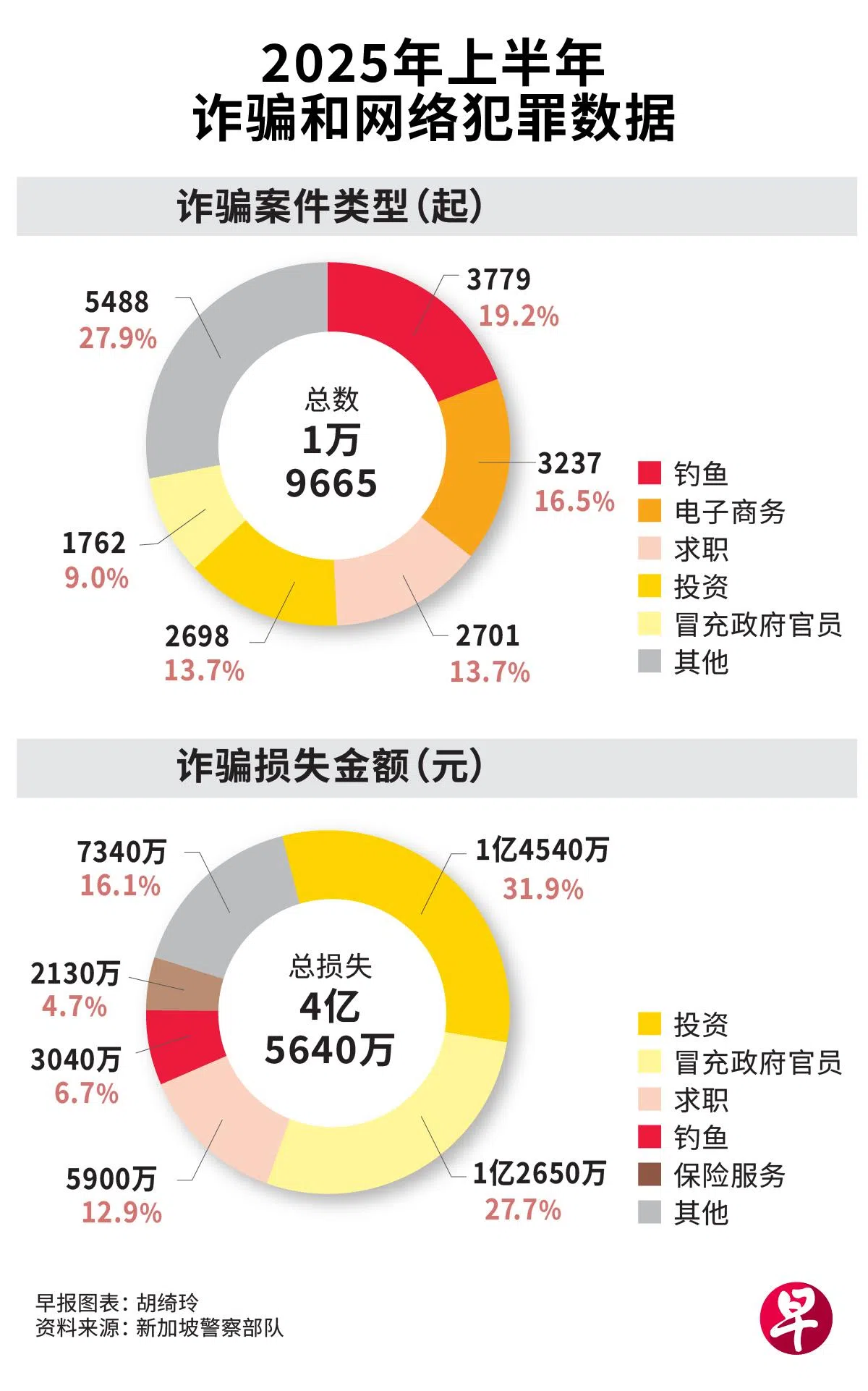

根据警方数据,今年上半年涉及诈骗的总损失金额为4亿5640万元。反诈骗指挥处接获受害者报案后,迅速冻结骗徒或钱骡户头,总计为受害人追回3970万元的存款和1700万元的加密货币资产。

涉“保险服务”骗案成上升趋势 受害者大多65岁及以上

今年,涉及“保险服务”的骗案来势汹汹,单是上半年就接获791起相关报案,损失金额约2130万元。这是警方首次在诈骗案数据中划出这一类型,按案件数量排列第七,多数受害者的年龄在65岁及以上,占27.6%。

在这类案子中,歹徒一般会冒充银联(UnionPay)、全国职工总会、职总英康(NTUC Income)等保险服务代表,谎称受害人购买的保险配套或试用配套即将到期,若不取消会自动扣款。

当受害人表示不愿被扣款时,骗徒会指示他提供个人信息并汇款,以验证身份和银行户头。骗徒会一再“保证”,验证成功后会立即退还钱款。

在一些案例中,骗徒会通过WhatsApp的共享屏幕功能,诱导受害人提高银行汇款限额以完成转账。也有歹徒冒充政府官员“协助”受害人取消所谓的保险配套。受害人往往在多次汇款却迟迟未收到退款后,才意识到自己上当了。