一通急报,让停驻在基地的“救援10号”直升机立即发动。机组人员火速整装、紧急升空,直奔一艘停在外海的集装箱货轮。

6月24日,新加坡空军部队一架“救援10号”(Rescue 10)H225M中型直升机,护送一名突发严重并发症的船员,到新加坡中央医院急救。

这类直升机紧急医疗后送(Helicopter Emergency Medical Evacuation)任务,正是空军第125中队日常训练的核心内容,也体现了他们的队训——“舍己为人”(That Others May Live)。

“救援10号”团队过去使用超级美洲豹直升机,2022年起改为H225M。无论是支援军演、医疗后送,还是搜索救援,他们全年全天候待命。

《联合早报》记者日前走访忠邦军营和三巴旺空军基地,见证飞行员、吊运员、医务员与地勤工程人员如何在模拟训练中,迅速完成准备、执行任务并完整收队。

清晨被急电叫醒 15分钟内升空

2023年12月31日清晨,第125中队搜救飞行员许劭恺上尉(30岁)在睡梦中被电话惊醒,紧急投入海上医疗撤运任务。

他说,从接到电话到直升机升空,前后只有15分钟。

那是他第一次执行这类任务。尽管心里难免紧张,他仍把重心放在协助机长完成各项程序检查,并在起飞前布置好必要的防护设备。

“升空后,一坐定,我脑海中便得马上思考下一步:接下来要做什么?”

对于救援队来说,升空只是开始,真正的考验在于如何把伤员安全地吊运回直升机。

空中吊运考验默契与肌力

在医疗后送任务中,第125中队空中作战员朱俊杰二级上士(21岁)会与医务员合作,将伤员吊上直升机。

他说,吊运要求高度专注与冷静。万一与直升机失去通讯,他们必须马上应变,例如请船员代传信息,或用手势向机上的吊运操作员示意,表明自己的需求,或是已经准备好可以吊升。

吊运过程挑战重重。强烈的下洗气流(downwash)和海水喷溅,让人寸步难行。

朱俊杰说:“如果核心肌群不稳、姿势不对,就可能往后倾倒……我们常常和军医一起下去吊运伤者,一旦失衡,军医也可能压在我们身上。”

他难忘第一次执行真实任务的经历——就在去年11月29日生日当晚。“我告诉自己,我做到了别人做不到的事,因为我受过专门训练。”

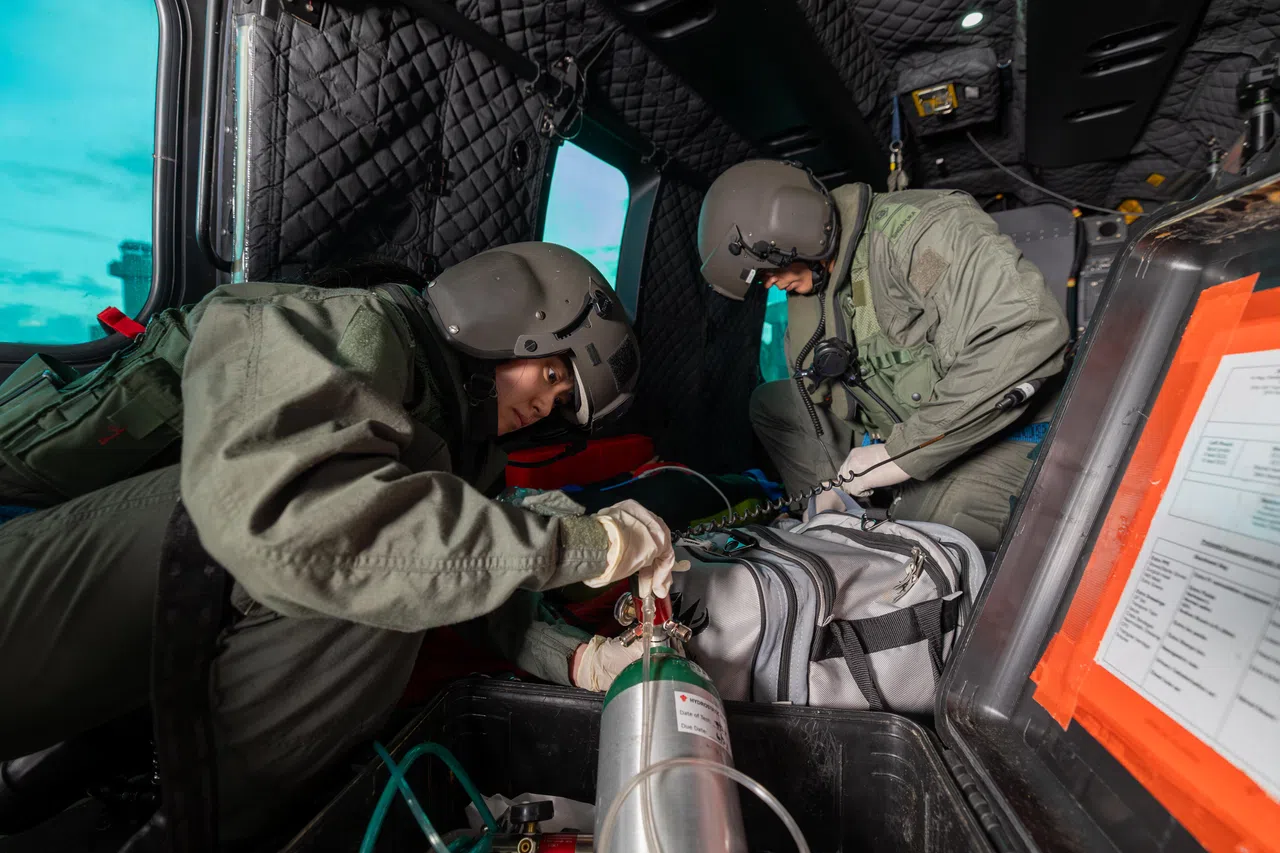

机上急救空间狭小 通信受限

空军医务中队军医涂宇慧上尉(28岁)说,直升机上的医护环境和医院完全不同:空间狭窄、噪音震耳,能上机的人也有限。

“不像医院有整个医生和护士团队照顾病患,机上只有一名军医和一名助手。因此,我们训练的标准要求非常高。沟通时不能影响飞行员,多数用手势。”

工程师“保驾护航”

第806中队工程师苏利亚纳拉扬二级军事专才(31岁),每天须完成发动机、吊运系统、照明设备等多项检查。他说:“每一分钟都关键,要是维修不及时,就会影响升空。”

他记得第一次紧急出动的场景:“当时刚打开饭盒,才吃一口,任务电话就来了……我们立刻放下所有东西,穿好装备冲出去,确保所有系统到位。”

训练密集 分工明确

根据规定,“救援10号”的所有队员,须完成一系列课程才能入队。飞行员一般从副机长做起,累积经验后才能升任搜救机长。为满足这些严格要求,队员必须在日常训练中不断磨练技能。

飞行员许劭恺说,他们平时会在陆地上训练垂直吊运,模拟从静止的船只运吊伤员。他们也要熟悉不同风况,有时更与海军协同执行任务。

“我们要在船的上空稳住直升机,让吊运员安全地执行他们的任务。”

许劭恺坦言,自己最初想开战斗机,但戴着夜视镜驾驶直升机执行救援,让他感受到另一份意义。“这是一段充实又有价值的经历。”

涂宇慧也说:“不论对方是不是新加坡人,能救回一条命,都是值得的。”