老故事新演绎,旧题材新视角,时下许多中国传统艺术作品脱离陈俗窠臼,披上清雅外衣,不仅在神州舞台上成为“大IP”,也巡演至海外,展现新时代中国作品的风雅姿采。

自2023年9月起,深圳歌剧舞剧院舞剧《咏春》、中国东方演艺集团舞蹈诗剧《只此青绿》、广东粤剧院粤剧《三水女儿·红头巾》《白蛇传·情》等,多部植根传统形式或带有古典韵味的作品轮番在新加坡上演,票房口碑双双丰收,折服一众狮城观众。

令人期待的是,接下来还会有多个名团及作品来新巡演,比如近期热度极高的江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》,广东粤剧院也在本地巡演终场上宣布期待2025年返新献演,还有郑杰舞蹈剧场“训诫三部曲”之《山月》,被本地承办单位相中,正积极定档。

大热的中国传统艺术作品“新”在何处?《联合早报》对话民族舞剧《红楼梦》导演、主演黎星,广东粤剧院院长、《白蛇传·情》主演曾小敏,《山月》编舞、导演与主演郑杰,一起探幽新中式艺术佳作的深邃世界。

引入别样视角 升华观点

立意是创作的根本,三位主创主演在创排初始,首先思考的都是引入别样视角和升华观点。

民族舞剧《红楼梦》以古典名著《红楼梦》四大家族里,正值青春少艾的贾宝玉与林黛玉、薛宝钗爱情为主线,通过当代视角走进巨著;由黎星、李超两位青年舞蹈艺术家、导演共同执导,向观众剖析年轻一代对传统文化的认知。该剧下星期在狮城开启海外巡演,主创邀红楼迷一同入“梦”。

黎星说当初江苏大剧院与他接洽时,作为年轻创作者,面对这可遇而不可求的机会,他心中难掩兴奋,紧接着问自己要通过作品表达什么。

黎星说:“说到《红楼梦》,十二金钗在我脑海里一直浮现,这12个姑娘像12抹颜色,也就是舞台的12个空间,旋即化为12个具象化表达——我好像找到一种感觉,以12个姑娘的女性命运入手,与当代现实结合,是我的创作立足点。”

黎星又想到曾和不少“30+”(指30岁以上)女舞者合作,“我感受到她们因年纪和生命带来的从容和生命见解,以及对舞蹈事业的坚定,是那一份份爱的力量,主导了我这次对《红楼梦》的叙述方式。后来就如观众所见,我们这版舞剧《红楼梦》,贾宝玉成为观众的眼睛,带观众步入大观园,细看十二金钗命运。”

相对于较高眉的文学典籍,传播更广的民间传说大有群众基础,那么如何对《白蛇传》作雅俗共赏的改编,中国国家一级演员曾小敏有独到观点。

她说:“多年前我有一个排演个人专场的机会,我毫不犹豫地选择《白蛇传》,希望能塑造一个最符合我内心理解的白蛇,更希望通过对粤剧的创新演绎,让观众感受到它所能绽放的时代风采。满怀着想法与期待,我们组建起一个十分年轻的创作团队,尽情发挥想象力与创造力。”

曾小敏指出,与传统粤剧《白蛇传》相比,《白蛇传·情》唱段更轻盈更流行,舞台设计更多元更现代,桥段设置更细腻更深刻。“‘水漫金山’开打部分,以我最擅长的长水袖点睛——洁白长水袖,既是蛇形的延伸,又是水浪滔天的意象,更是白蛇情感的充沛表达。长水袖与踢枪结合,让武打场面更有冲击力。”

同时紧扣剧名的“情”字,曾小敏把情寄于多处细节中,比如落幕之际,虚实相间的舞台上,白蛇与许仙隔帐相望,一种欲说还休的遗憾,令人心潮久久不能平复。“我想这也是不少观众喜爱这部剧的原因,因为留有一丝情的遐想,所以心生涟漪,念念不忘。”的确,在新加坡演出时,这一段被观众盛赞“催泪”。

对郑杰来说,编创《山月》则颇具内省意味,像命题作文。他说:“当我的身份从舞者转换为导演,从单纯表演过渡到主导创造,我想用自己的视角去解读我心目中有价值意义和哲学思维的作品。”

《山月》故事取材晚唐传奇《人虎传》,延续郑杰“训诫三部曲”首篇《聂隐娘》对传统文化中自我观念的探讨,以古喻今,揭示现代人求而不得的心灵困境。《山月》中主角原是恃才得意少年郎,孰料遭逢人生困顿,导致性情丕变,因此化虎弑妻,坠入万劫不复。

郑杰借鉴典籍里的小人物,完成内观之旅。“我将不同人物和情景,与当下连接。每个作品的完成都是一个自我发掘的过程,其中包含与自我和解及自洽。”

郑杰也惊喜发现,这些古代传奇警醒着今人的可为和不可为,但作为创作者,他辩证地经历一次次解构、推翻和认可。“这也是我对舞蹈这份职业永保好奇心的源泉所在,我想将中国传统美学和当今现实有机地糅合为舞台作品,活化观众眼前。”

创造时面对的挑战和阻力

任何创造都面对挑战和阻力,艺术家恰在试炼和磨砺中,锻造出神髓精华。

黎星遇到最大的问题是对《红楼梦》原著浩繁情节的选取、截取,“我到底要用哪些段落,才能更好表达主旨?很多故事舍不得扔掉,但舞剧体量有限,两个多小时内没办法把所有东西说完。”

团队花近10个月时间,集中理解原文,提炼出12支舞段,期间亦获红学专家指导。黎星说:“我们把原著改编的底层逻辑列出来,带着诠释原文后的再创作,与专家探讨文本是否可行且具表述能量。”

如“元妃省亲”一幕,舞台上以暗调呈现,锣鼓喧天中揭示压抑状态,这样的反差表现手法,得到专家支持。

说到专家,同样令人好奇的是,在向来重视规范和程式的粤剧界,曾小敏的改良是否顺利?

曾小敏说:“一直以来,粤剧都是一个兼容并包、敢于创新、具先锋精神的剧种,粤剧大师红线女老师就曾尝试粤剧动画电影、粤剧与交响乐表演等多种跨界。站在前辈肩膀上,我们看到粤剧创新的更多可能。”

她接着说,粤剧《白蛇传·情》将粤剧的跨界融合在舞台上淋漓尽致地昭显。“音乐创作、舞美设计、故事提纯,都在探索中不断完善。然而舞台表演本身并未脱离戏曲表演方式,经典曲牌唱段和传统开打场面贯穿始终,尽展粤剧本身魅力。任何创新尝试都一定会伴随质疑声音,但我相信历史会证明一切。”

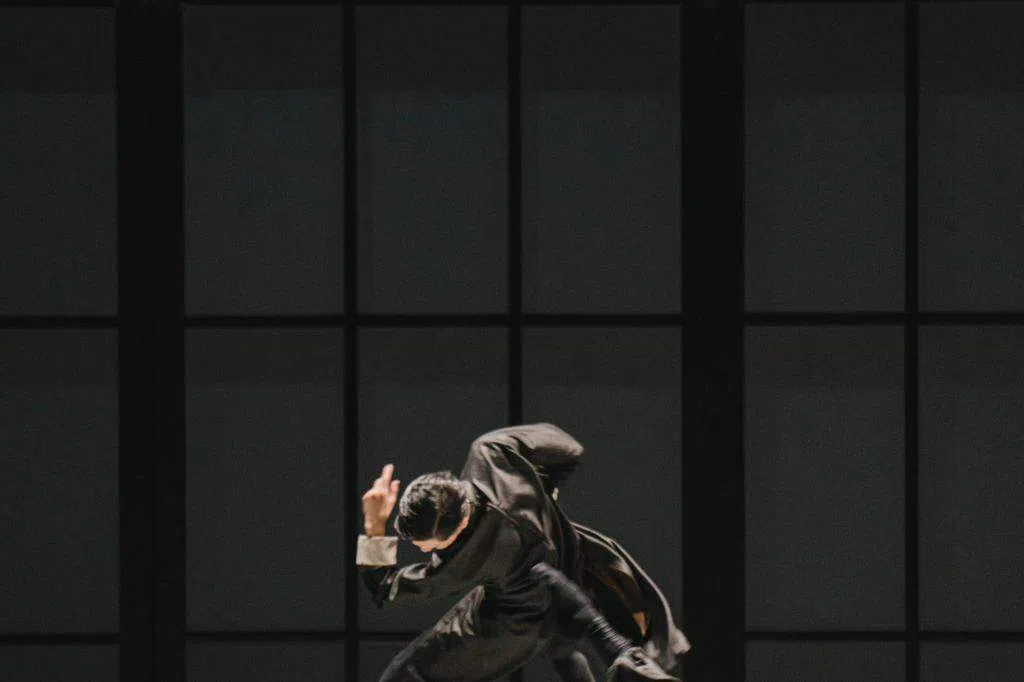

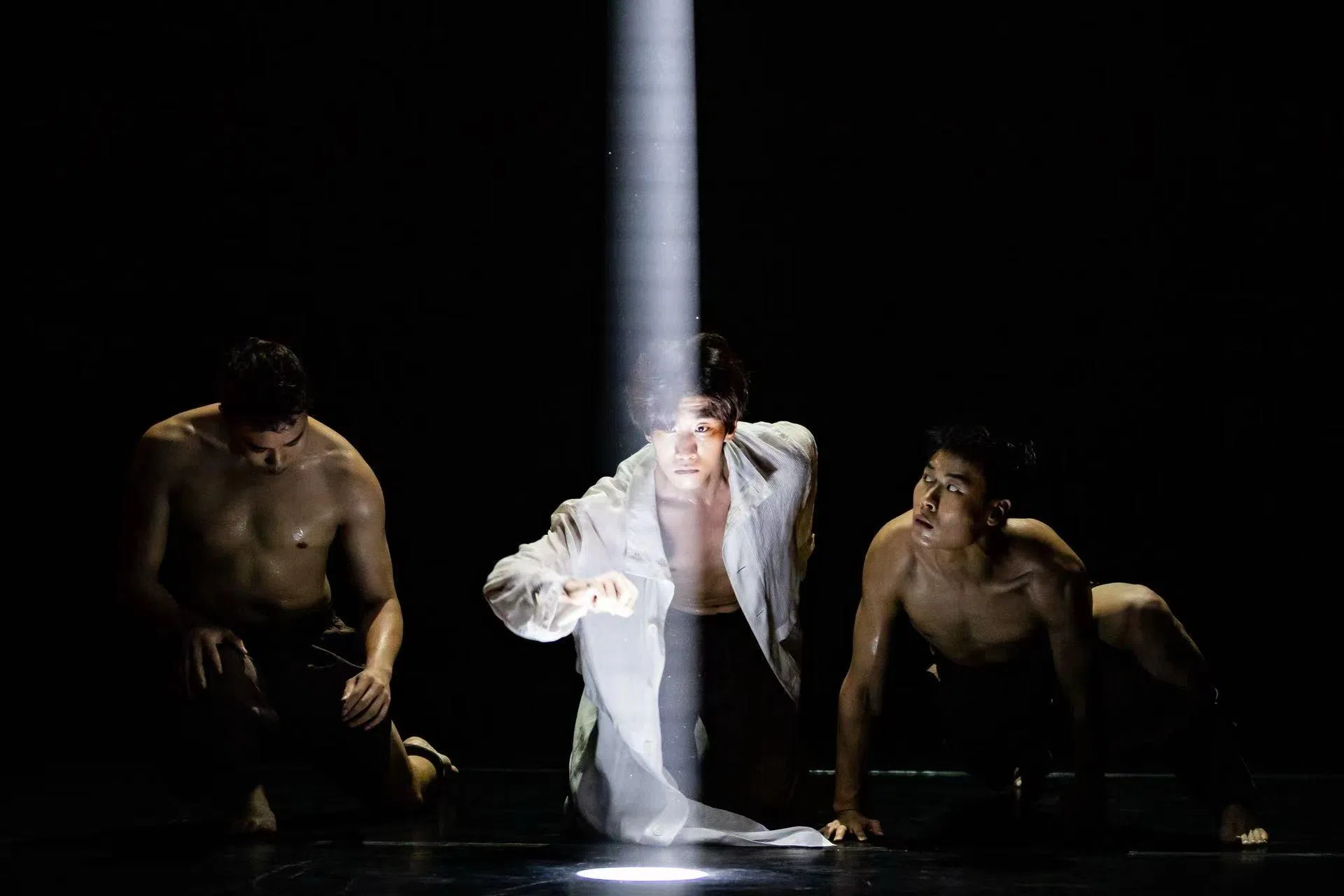

郑杰则在《山月》中用现代舞的编排手法,与古文言传奇碰撞。“我把主人公分解为三个不同化身,三人化虎的确增加编创难度。舞蹈是抽象的,故事是具象的,但我不拘于任何表现形式,因为我相信舞蹈擅长与人类感触产生共情。”

作品核心讲述人生困境,因此舞台上设有一个火山口般的装置,在郑杰看来,让表演与装置产生交互是有难度却很有趣的一件事。“事实上,这个作品最难呈现的是:人怎样以虎的形态游弋于舞台?我没选择道具或装扮成老虎的造型,反而花很长时间去训练模拟猫科类动物动作,并非一虎,而是三虎。”

艺术作品注入多媒体元素

尽管题材门类不同,《红楼梦》《白蛇传·情》《山月》都在各自舞台上取得成功,除主题思想呼应现代价值观或情感需求,与社会同频共振之外,现代剧场包装手段及多媒体元素添加,都赋予古雅作品以令人惊艳的时尚面貌——《红楼梦》的电子帷幔,《白蛇传·情》的交响编曲,《山月》的摩登舞衣,令人印象深刻,受青年观众青睐。

郑杰说:“《山月》去年于上海国际艺术节首演,很多年轻人反馈:不仅看得懂现代舞剧情和人物关系,编创和格调也让他们眼前一亮。我用灯光和服装设计等不同手法,还有中式器乐来体现角色内心,尤其是舞美和色彩上,尝试还原晚唐时期一抹华丽的落魄感。”

谈到跨媒体元素甚至科技手段对艺术作品的注入,黎星说,这是时代的需要,但艺术创作归根结底是文化内核,形式是盘子,上面的菜是历史,是积淀,是国家和民族的文化基因,盘上的东西才是最主要的。“包装和形式是时代给予我们的,不是我们选择的,即使《红楼梦》没有电子帷幔,还会有别的电控装置,它始终要承托主菜。”

《白蛇传·情》在跨媒体领域走得更前,该剧2021年拍摄为同名粤剧电影,进一步拓展受众群,在年轻人中吸粉无数。曾小敏说:“电影的表达方式打破时空界限,弥补了一些舞台上不能完成的遗憾。电影成功出圈,对我而言是既惊喜又欣慰——惊喜能有这么多年轻面孔,因这部电影而开始关注、喜欢粤剧;欣慰我们这一路前行终于如愿,收获越来越多动力。”

曾小敏深刻体会到,在眼下新媒体时代,一切传播都变得更迅速便捷,戏曲也可把握住时代机遇,做出更多实践。“影视化呈现、现代剧场体验,都是在戏曲演绎形式上做出的改变和创新,前提是戏曲作品内容要足够优秀。好内容,才是传播的基础。”

江苏大剧院民族舞剧《红楼梦》

9月13至15日(星期五至星期日)

晚上7时30分/下午2时(星期六)

票价48元起,购票可上网:sistic.com.sg/events/dream0924

在中西文化荟萃的新加坡 开一扇门传千万灯

细数近期轰动狮城的中国舞台作品,以《咏春》开票房热潮滥觞。去年9月底,韩真、周莉亚总编导的《咏春》连演四场,在中西文化荟萃的新加坡“开一扇门,传千万灯”。

今年3月底,韩真、周莉亚这两位被称为“中国舞坛双子星”另一巨作《只此青绿》,也在万众期待下登场,六场吸引6000余人观看,很多观众对《只此青绿》的华夏美学意境赞叹不已。另据“中国(天津)演出交易会”4月发布的票房统计,《只此青绿》位列2023年度中国演出市场票房榜“舞剧类”第一。该剧已改编为电影,10月上映。

广东粤剧院7月初携《三水女儿·红头巾》本地巡演时,桥南路红头巾壁画正引发热议,而《三》对红头巾形象的塑造,令大多数观众认同和感动。