继1991年国家博物院画廊、1998年及2003年新加坡美术馆之后,新加坡国家美术馆首次为我国最长寿且仍活跃创作的艺术家林子平(103岁)举办华英文个展“林子平:我画故我在”。

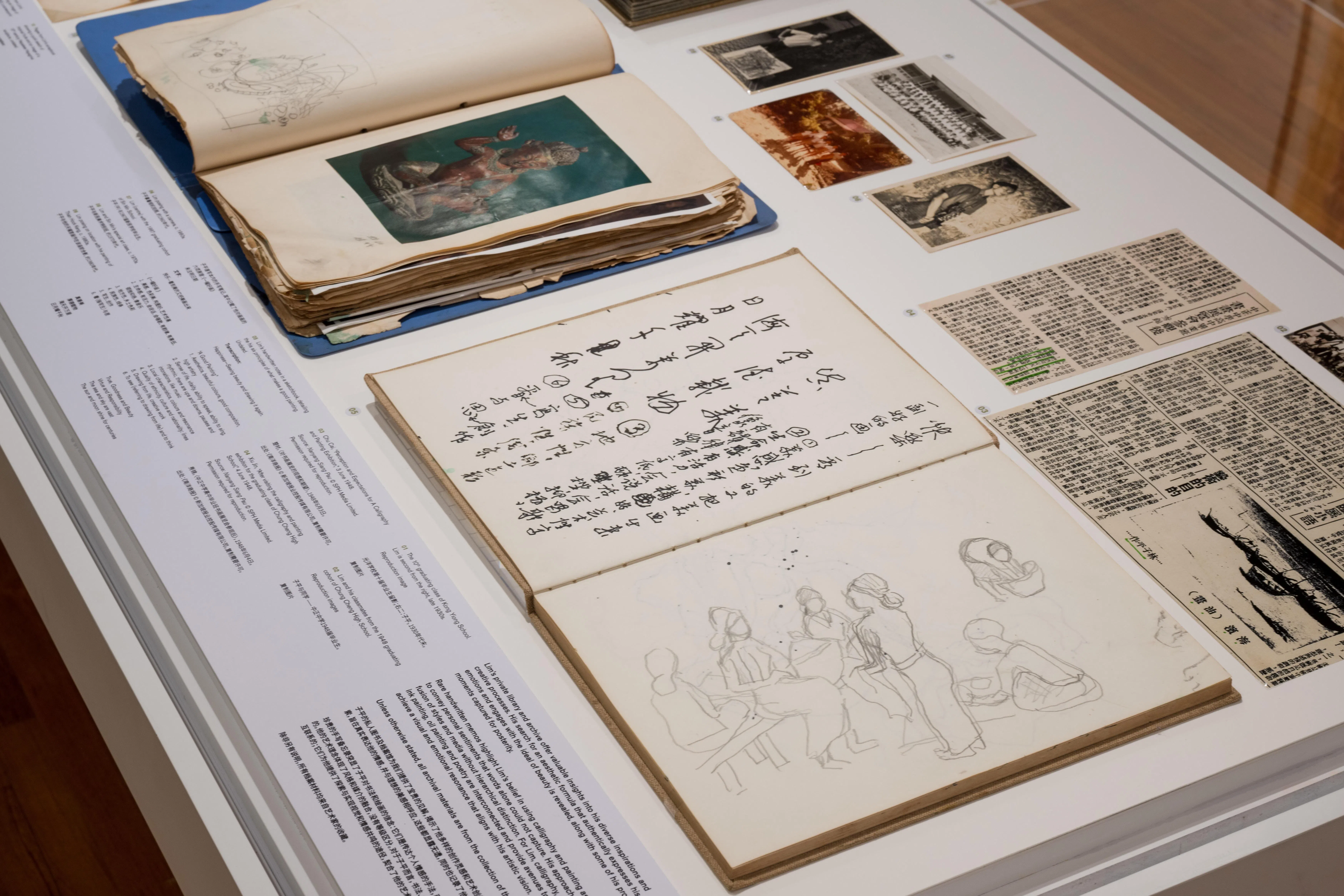

国家美术馆策展人林家欣受访时说,特展从国家典藏(林子平作于1953年至2008年的299件作品)出发,扩大至中正中学总校、南洋艺术学院的收藏以及艺术家最新创作等,呈现林子平从1946年至2023年创作的共50多件作品,包括速写、书法、水墨和油画,让观众重新认识这位艺术家的风格演变历程。此次展览还首次展出国家美术馆于2013年拍摄的两段林子平创作纪实影片,此外还有林子平及其友人的珍贵档案文献。

林子平1921年9月28日在淡滨尼甘榜出生,排行老大。家里种采椰子磨椰煮椰油,养鸡鸭猪。他接受《联合早报》专访1小时,说他本名“林水连”,中学时觉得名字很俗气,改为“子平”。

林子平至今创作约2万幅作品,水墨占七成,本展可看到他作于1946年的水墨画。其艺术启蒙得益于杨厝港光洋小学教务主任。林子平从大门缝偷看主任每天中午关门在房里画画写字,被发现后,主任给他颜料和画纸画画,说他画得好,很有天分。还有华侨中学美术老师卢衡,对学生很严格,若不认真画或画不好就会被打。卢衡将林子平的画张贴在布告栏,带他去花园写生,叫他上自己家,给他讲述东西方著名画家的故事,林子平备受鼓励。母亲忽然过世,林子平没钱读书便停学一年,后转到中正,免费读书。他的英文常不及格,英文老师要开除他,其他老师反对,因为他写字是全校最好的,书法比赛都得第一名。

自学成才画画是情人

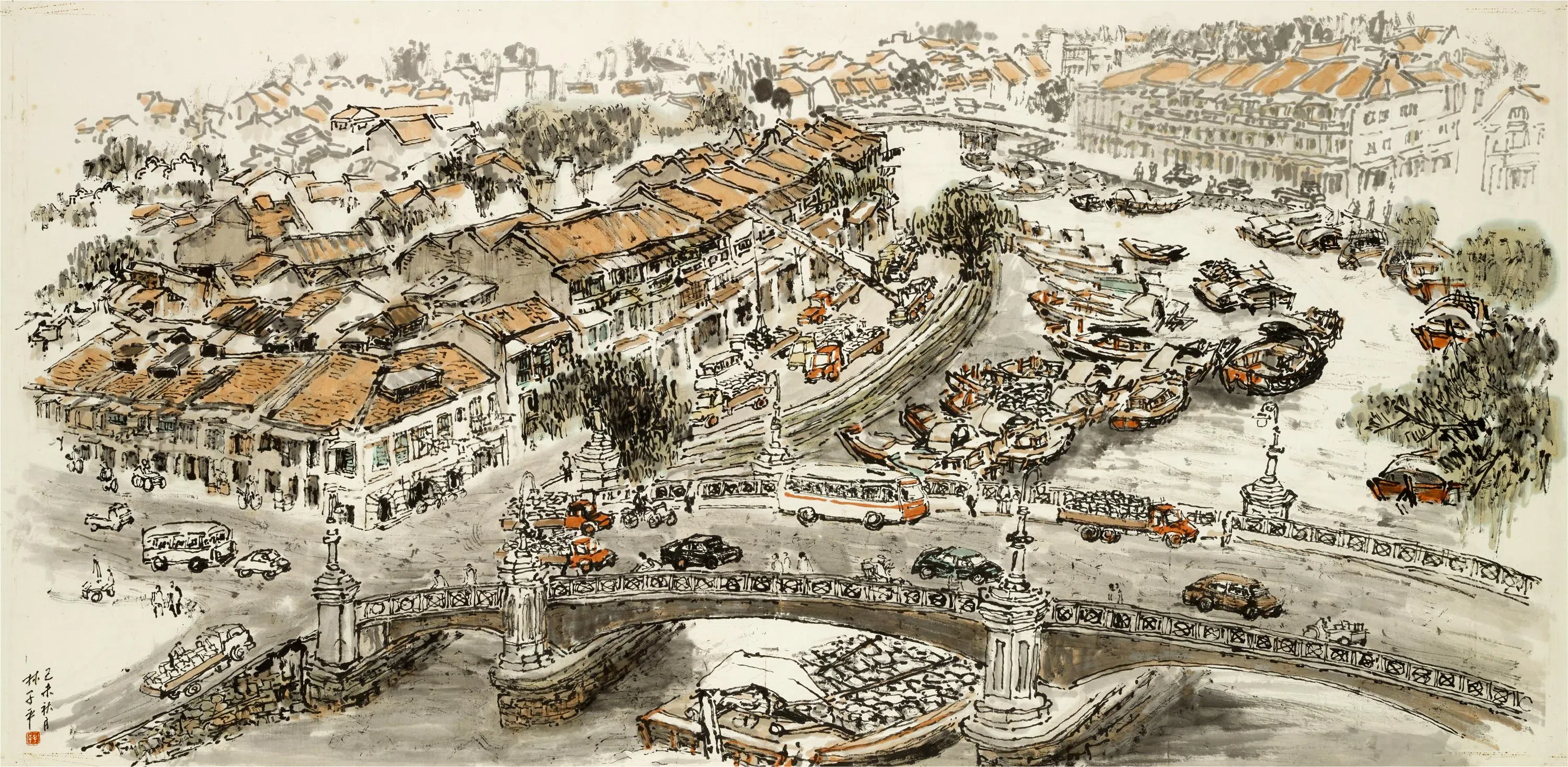

本展通过三大主题:“从大坡到小坡”、“世界有多大”以及“自在天地”来陈述林子平的艺术转变。生气勃勃的日常生活风貌是林子平最钟爱的创作题材,包括:苏丹回教堂、咖啡店、湿巴刹。他常到大坡和小坡之间的街区户外写生,并与同道筹办这一带最早的公开画展。林子平以画新加坡河闻名,他捐赠给国家收藏的第一幅作品——油画《新加坡河II》(1976)与总统府收藏的水墨画《新加坡河(哥里门桥)》(1979)此次并列展出,带出林子平从油画转向水墨画创作的历程。

延伸阅读

林子平的绘画是自学的,求学课外时拿着一块画板,一张画纸,到新加坡河去画大䑩船。他担任新民小学校长30年,只有星期天可以写生。听说政府要发展重建新加坡河,他就从学校退休。他说:“我心里头很急,退休以后每天早上驾着一辆旧车,8点以前进城,早上画一张。画完后我就回家休息吃饭。下午又开车进城,再画一张。一天画两张,不停地画。每天都有一大堆人围着看我画那些旧街景。刘太格经常在那边看我画画。”

他说:“人家星期天是带孩子出去玩耍,我顾不了家。我一生啊,从事画画就是了,没有想到其他了……我赚到钱都给家。我对得起这个家。我这一生没有去找过女人的。哈哈哈……画画是我的情人。”

去哪里画都有新加坡色彩

1970年的印尼之行是转折点,林子平手持毛笔望着多峇湖写生。由林子平与同仁创办的十人画会到东南亚多次考察,带立体派构图的油画《苏门答腊》和色彩鲜艳的油画《多峇湖》是当时的创作。林家欣指出,因为林子平最喜欢新加坡与东南亚,后来不管他去到哪里,就算去欧洲,画出来的景象也带着这里的一些味道。2000年,林子平成为南洋艺术学院入驻巴黎的艺术家,笔下巴黎户外咖啡座、疑是莎士比亚书店的绿墙街道都带本土色彩。又如他很喜欢画的榕树,分不清他画哪里的榕树,反而专注于榕树气根、线条虚实变化,与书法一样,树非树,或者字非字。

林家欣说:“林子平一生都在追索自己的一种美。这种美不只是为自己,也为他的民族、国家、文化所找到的一种东西。”这种美通过新加坡的不同景象,如节日、场景等去呈现,他不断重复,尝试用不同的方法去捕捉,融合书法、绘画,甚至碑铭再创造,比如水墨设色纸本《小贩》(2013-2014,中正中学总校藏品)。林子平摸索出一幅好画的六法,包括:美感、色彩美、构图好、艺术性高;生命感、有韵律;地方性色彩;民族性线条;写生的创作;从看画引发的思考。

展览顾问姚梦桐认为,林子平的艺术探索后期从具象转向抽象,“糊涂字”是其水墨画的巅峰。他2006年到林子平家中观察到其笔下树枝树叶全用草书来写,很有创意,命名为“糊涂字”。他说:“我们把糊涂字当作一幅图画来欣赏,注意它的线条,线条与线条之间所形成的各种几何图形,还有墨的浓淡深浅。学碑文的糊涂字神采飞扬。”

展览即日起至2025年3月23日上午10时至晚上7时,在国家美术馆四楼展厅举行。公民及永久居民免费入场。网站www.nationalgallery.sg/BecomingLimTzePeng。