新加坡第二代艺术家丘瑞福(1934-2024)于2024年7月12日逝世后,他的一子四女在整理其古楼画室的遗作时,萌生筹办悼念回顾展“丘瑞福:灵感·创新·共享”(TKS My Second Home)的念头,展出艺术家从20世纪60年代至21世纪20年代不同媒介的作品500余件。

画室是第二个家

丘瑞福儿子、新加坡理工学院建筑学兼职讲师丘艺才(58岁)接受本报访问时说:“我父亲自从1997年2月作为第一批用户,使用古楼画室后,每天风雨不改地向画室报到创作,古楼画室成为他的第二个家。我们住在画室附近,在父亲逝世前一周,坐在轮椅上的他,还在女佣陪同下,上画室吃早餐,过后画画。他喜欢到画室与周围的艺术家朋友相处,由此启发创作、探索、实验、创新,他对创作与画室的热爱贯彻一生,英文展名因此取为‘直落古楼画室:我的第二个家’。”

排行第四的丘艺才透露,他与姐妹们在画室整理挖出丘瑞福整个创作生涯中多件各种不同媒介作品,几乎全都将在古楼画室一楼展厅以及专门开放的丘瑞福102号画室展出。

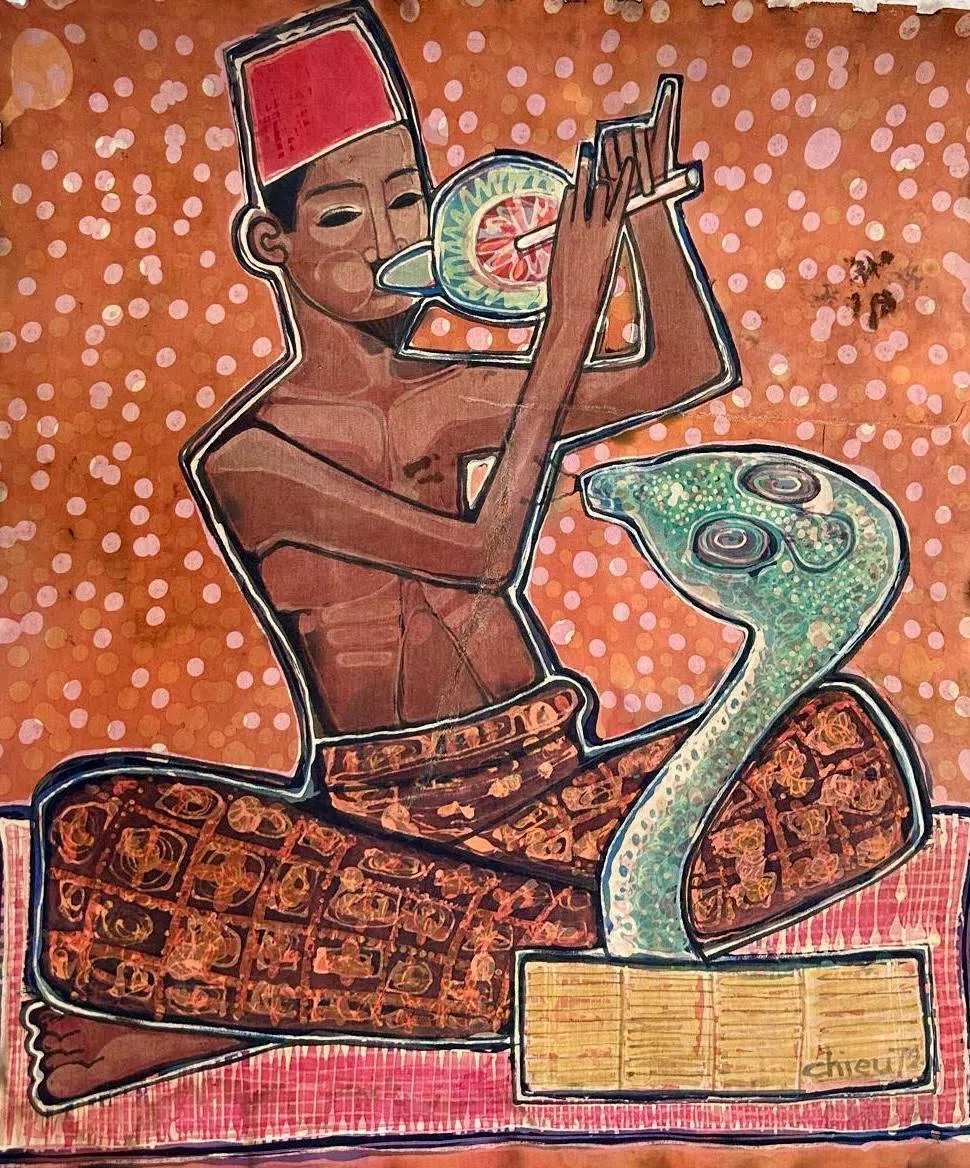

画室遗作点算如下:早期约100件速写,包括旅行写生、概念绘画,将放在文件夹中展示;水彩画展出10件,另外60件放在文件夹中展示;峇迪画约20件将与其余约50件未装裱的作品一起展出;不同尺寸的亚克力画、油画与混合媒介65件全将展示;金属浮雕与珐琅彩画共约50幅,尺寸各异,全将展出;瓷砖上的玻璃艺术品,尺寸从45x45到20x20厘米不等,约160件全都展出。

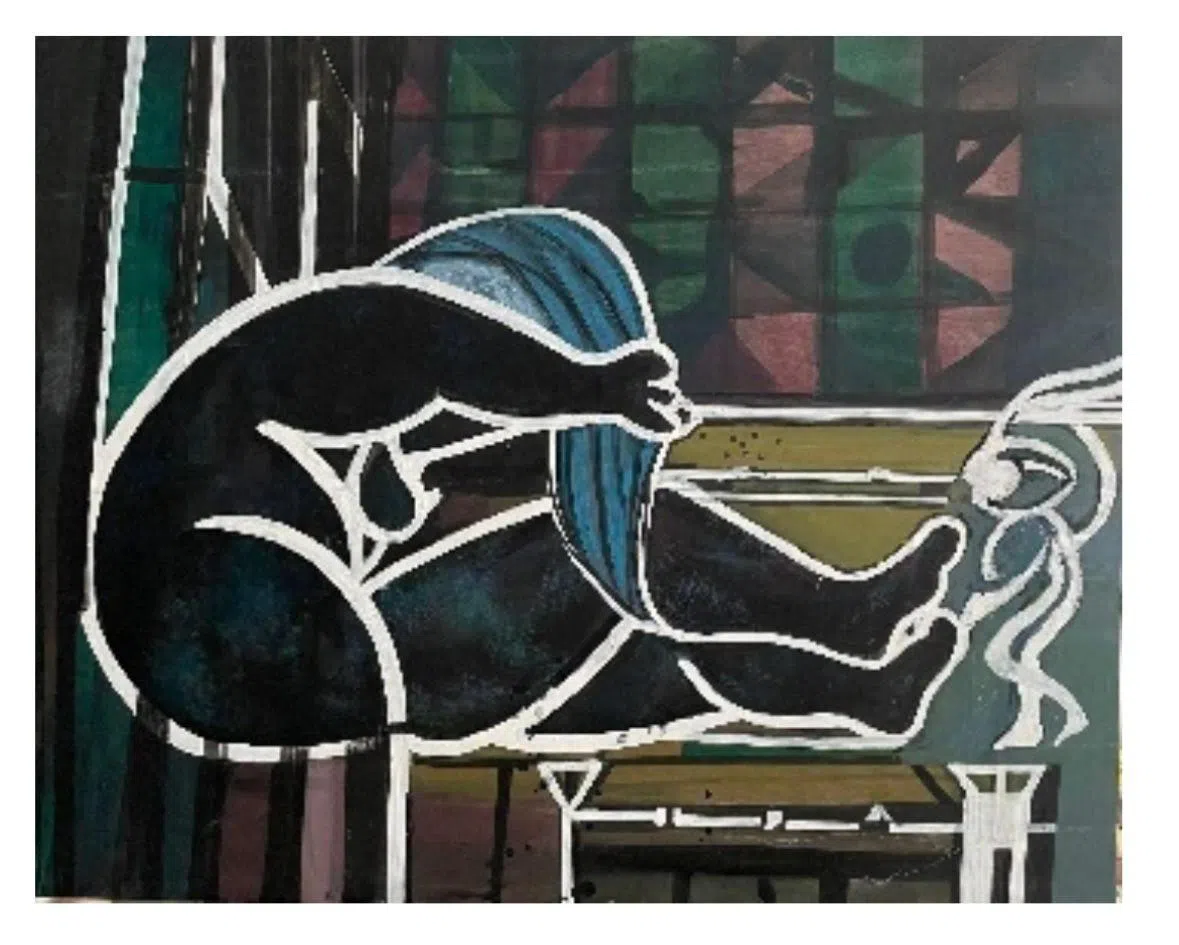

丘艺才指出,父亲以金属浮雕与亚克力画闻名,像速写、水彩、玻璃艺术生前没怎么展过。丘瑞福逝世前创作的亚克力画如《三智者》以及尚未完成的裸体画也会展出。

每十年换一个艺术媒介

丘瑞福生前曾说,他受南洋美专(现南艺)老师锺四宾(泗滨)影响,每十年换一个艺术媒介,因为一个媒介做了十年就不够刺激了,而画家需要经常刺激神经线。丘艺才策划本次展览时,也着重于丘瑞福从始至终的实验精神。他说:“此展的时间线展示我父亲怎样以变化为概念,与时代一起转变,展现了他迫切地想要改变、创新他的艺术作品和创作过程,以反映他从1960到2020年代的生活、文化和环境的现代性和当代性。”

丘艺才说,丘瑞福作为一个经历过二战的孩子,自然而然地渴望改变、变革和创新。1980年代,为了创作陆路交通管理局乌节地铁站委约的作品,丘瑞福尝试了铝浮雕,为此不得不远赴海外采购珐琅粉,并建造了巨大的窑炉来完成壁画。后来,丘瑞福探索在瓷砖上用玻璃“绘画”,并尝试用金属、铝和玻璃的混合媒介艺术方式。早在1970年,丘瑞福凭借金属浮雕《恶魔鱼》(为国际电话与电报公司ITT创作)赢得国际比赛,在同个时期受新加坡航空公司委托,为波音飞机创作休息室艺术作品时,也运用了同样的风格。

具象与抽象双线发展

生前办过十几次个展,曾任新加坡现代画会主席的丘瑞福,创作风格具象与抽象兼备,双线发展,即使早期的峇迪画也含有抽象与表现主义元素。在丘艺才看来,丘瑞福不管创作什么媒介,都同时以传统与现代手段来表达,即使水彩画也非常现代,这或许跟他是平面设计师有关——丘瑞福在美国奥美(Ogilvy & Mather)广告公司任职25年,48岁辞去资深美术总监职位,成为全职艺术家。受他影响,丘艺才妹妹是平面设计师,姐姐们都会画画。

丘艺才说:“父亲看事物的眼光相当有建筑感,其抽象艺术作品风格颇为平面化,使用大胆的颜色与线条来呈现,我可能潜意识受他影响才学建筑。无论他用什么媒介创作,他所呈现的世界充满很多色彩,给人带来愉悦,这也是他对这个世界的看法。”

展览从6月21日至29日在古楼画室(Telok Kurau Studios 91 Lorong J Telok Kurau S425985)一楼展厅与丘瑞福102号画室展出。星期一至五上午11时至傍晚6时;星期六、日上午10时至晚上8时开放。