最初在2018年于女皇镇设立首个昆虫农场时,Insectta联合创办人兼首席营销官蔡凯宁(28岁)没想过所饲养的黑水虻(Black Soldier Fly)幼虫在成年后,留下的茧壳竟能化废为宝,萃取出有价值的天然生物材料,用于医药、化妆品与电子产品等领域。

自幼爱大自然不怕昆虫

城市长大的孩子多数不喜欢昆虫,甚至害怕。蔡凯宁从事昆虫研究、开发昆虫资源的职业,身边的朋友,尤其是女性朋友第一反应是惊奇。蔡凯宁笑说:“女性朋友对于我的工作会感到惊讶,毕竟一般女生对昆虫存有一定戒心,但经过我的讲解,她们虽然大多不会主动参与其中,但会表示支持。”

蔡凯宁透露:“选择投入这工作领域,除了因为自幼喜爱大自然与不害怕昆虫,也或许因为我祖父是收旧货的‘加龙古尼’(karang guni),从小就灌输给我废弃物品应循环使用的价值观。”蔡凯宁说,家人一路来不断给予支持,特别是最近因患癌过世的母亲一直在背后鼓励着她,推动她从事感兴趣的绿色行业。

提炼出能导电的黑色素

蔡凯宁与合伙人在开始经营Insectta时,以食物垃圾为饲料喂养黑水虻。黑水虻繁殖的幼虫能作为养鸡、喂鱼的饲料,幼虫粪便也能采集为植物肥料。然而,他们发现现实环境没预想中简单。

蔡凯宁说:“除了土地空间的限制与人力资源的局限,农业发展仅占新加坡经济的不到百分之一。我们出售的动物饲料和肥料,还得面对邻国竞争者带来的价格战。因此,我们必须重新思考我们的优势,如何达到可持续的绿色循环经济。”

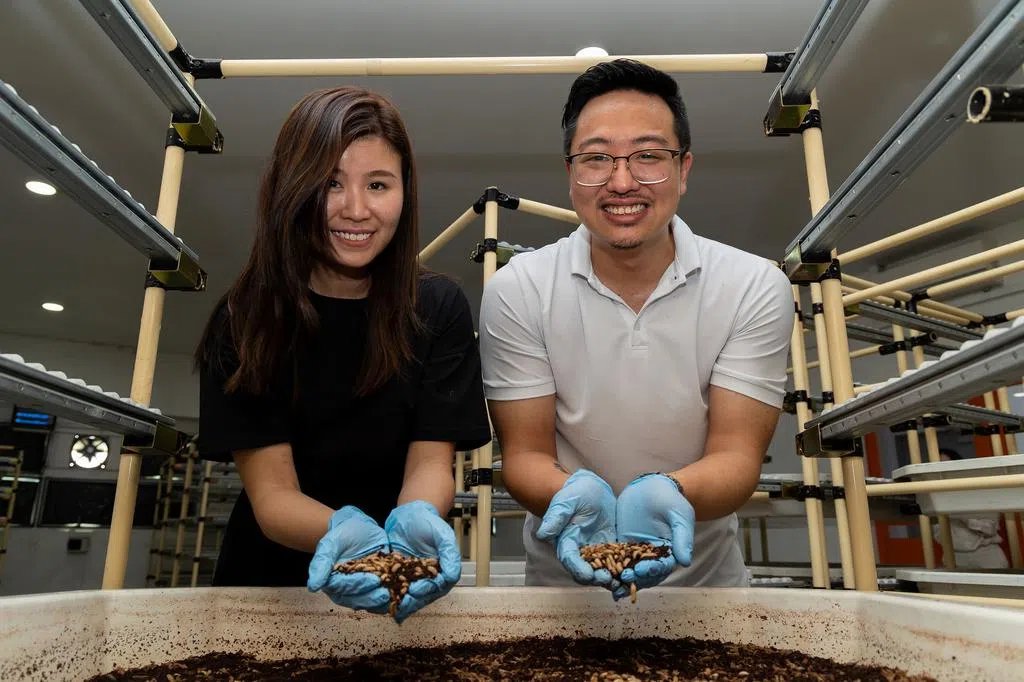

从国大生物科学系毕业的Insectta首席技术官潘骏伟(33岁)透露,他们针对黑水虻的科研应用与新加坡科技研究局(A*STAR)合作。从黑水虻体内的甲壳素提炼出高价值的有机原材料,包括具有抗真菌和消炎效果的壳聚糖(chitosan),能用在化妆品与保健品,甚至是手部消毒剂等产品中。

意外的是,科研团队在萃取壳聚糖的过程中发现,如墨汁般的液状副产品其实是黑色素(melanin)。这类有机黑色素属于可持续环保材料且用途广泛。它可作为电池里的导电材料,运用在医疗器材,可自动分解,不会蓄积在身体构成危害,也能用于太阳能科技及其他电子产品中。

蔡凯宁补充道:“这为我们的业务带来突破,因为这是首次有研究团队成功从黑水虻中,提炼出能导电的黑色素。我们也使用专利萃取技术,成为世界首个能大量生产水溶性黑色素的企业。”于是,他们调整业务重心,关闭了昆虫农场,并在今年初于洁净科技园(CleanTech Park)设立首个试验工厂,并预计在10月份开始投入运作。

教育不同群体理解黑水虻

创业至今面对哪些挑战?蔡凯宁提及过去与不同官方机构交涉,如要获得准许在邻近女皇镇社区图书馆的地区开办昆虫农场,以及被问到所售卖的幼虫饲料是否有清真认证等。他们都努力一一克服。她透露在念书时期,曾分别在餐饮业与数码媒体的起步公司任职,所获取的文书工作经验,对后来发展Insectta有一定帮助。

蔡凯宁认为,若从企业发展的角度来看,至今面临的最大挑战是获取营运资金,而这也是许多初创公司要应对的难题。事实上,无论是面对政府机构或私人投资商,要获得科研补助金,必须让对方认识到昆虫生物科技应用的潜能与价值。

她坦言:“这是相当新颖的企业领域,我们算是先锋。许多人对昆虫有既定负面标签,如认为它们是害虫,因此我们必须花时间讲解黑水虻的特性,包括让对方理解它对人体无害等等。”

蔡凯宁也通过不同学府举办的教育类讲座,开设昆虫农场时期举办的导览活动,与学生和大众分享有关生态环保的信息,以及解说黑水虻如何减少厨余垃圾。

蔡凯宁说:“针对不同群体,需要以对方能理解的方式解说技术性概念。我在国大主修的语言学系在这教育层面,让我能发挥所长。近几年,我看到年长一辈渐渐认同我们的努力,年轻人则对昆虫参与绿化环境的做法,抱有更开放的态度。我们也欢迎对这领域感兴趣的年轻朋友加入这行列。”