新年伊始,我想谈谈现场的意义。

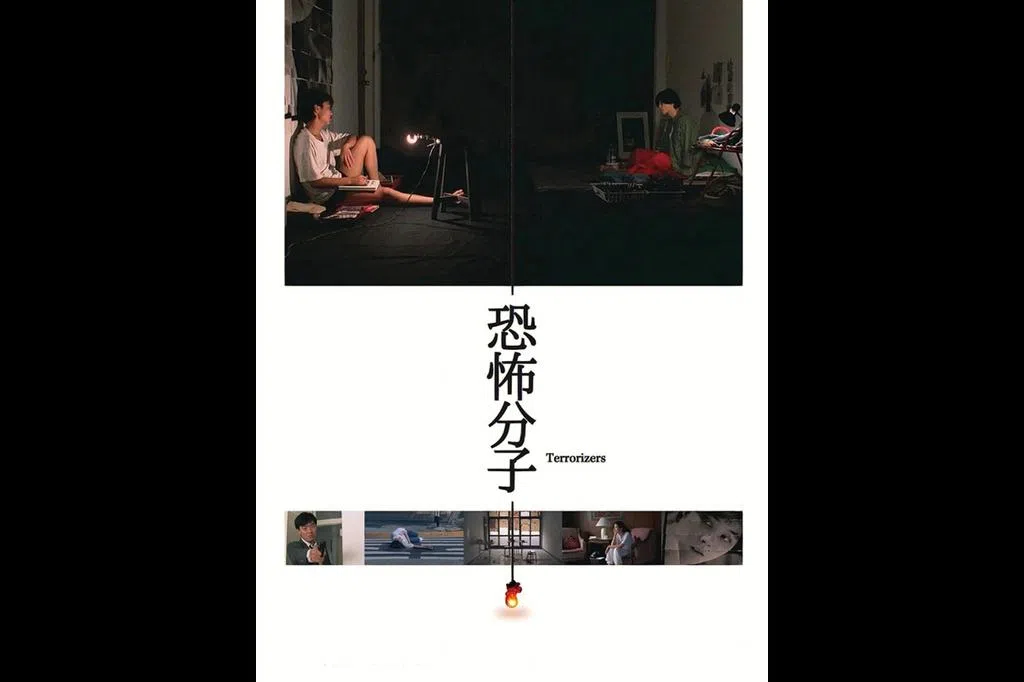

去年我去了不少现场,除了专栏中提到的万能青年旅店、野外合作社,还有音乐剧《汉密尔顿》、话剧《叶甫盖尼·奥涅金》,也去电影院看了《悲情城市》的重映与《好东西》的首映。今年的愿望是去成都现场看“英雄联盟”全球总决赛。

我已经在此分享了许多我的现场感受,这次我打算和几位喜爱现场的朋友一起来探讨“现场的意义”。他们各自痴迷于某一种现场,例如B喜欢摇滚乐,我也常和他一起去livehouse看乐队演出;C是我在乌镇戏剧节认识的朋友,她是我最爱到剧院去看戏剧的朋友之一;D是我研究中国古代文学的博士朋友,最爱看的是戏曲。在我们共同的经验里,“现场”主要有两种独特的吸引力,一种来自台上,一种来自台下。

B喜欢livehouse里乐队成员准备的歌曲间隙的“talking”(聊天)环节,或者在演出中与观众互动,合适的互动会让观众更喜欢他们。B说:“对我而言,真诚的互动会吸引到我。很多乐队除了讲自己的日常生活之外,也会讲一些对社会议题的思考。这是livehouse中的乐队演出与其他场地相比的一个优势。然而,由于普遍的政治性倦怠和社交媒体泥沙俱下的讨论环境,这一传统特色正在不断地消亡。越来越多的乐队、歌手不会再在舞台上讨论自身之外的话题,实在令人遗憾。”

D认为现场观看和远程观看(如直播、录播)最大的不同是戏曲的音色,“我还记得一次现场听戏曲表演时,戏曲演员嘹亮通透的唱腔,给我带来了极大的震撼。可能是因为传声介质的不同,那种现场听到的音色,是线上音频无法比拟的。而且线上音频会损失一些低音、轻音的细节,现场的听感会更加丰富。”

在当代,更完整的录像、更好的录音设备,某天或许可以完全取代这种台上的魅力,但是来自台下,和拥有同样爱好的人们一起在现场互动观看的快乐,与特地走进一个特定的场所、沉静下来、完全投入进去一场演出,所唤起的神奇场域,却仍是无可取代的。

因此C会说:“当你在剧场,黑暗的环境里只有舞台亮着;如果是非常好的、能让你投入的演出,会让座位上的你消融掉,你不再是固体的,你会和角色缠绕或从旁边流过。同时,舞台下其他观众的反应也会给你好的刺激。一群陌生的人,被关在一个盒子里,同一时间笑或者哭,然后这个共同的体验,只有在这个现场的你们有,那你们也互相流淌过对方,不需要言语的交流,共鸣自然出现。而那些远程观看的形式,就会更像看一个纪录片,一个不是你参与的,别人的历程。”

我们在《环形废墟》谈论游戏、音乐、戏剧、电影,在现代它们都是可被复制的,但仍然有许多人愿意走进独属于它们的现场,去竞技场、体育馆、音乐厅、剧院、电影院、livehouse,体会一种不可被复制的东西,类似于瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)在《机械复制时代的艺术作品》中提到的光晕(aura)。

这种“光晕”指的是艺术品在传统生产方式下所具备的神秘韵味、受人膜拜的特性及独一无二、不可复得的审美特质。本雅明认为,机械复制使这个时代的艺术作品光晕正在消失。但我们仍然可以在现场构建的这种奇妙场域中看到其微弱的光芒,这也许就是现场的意义。