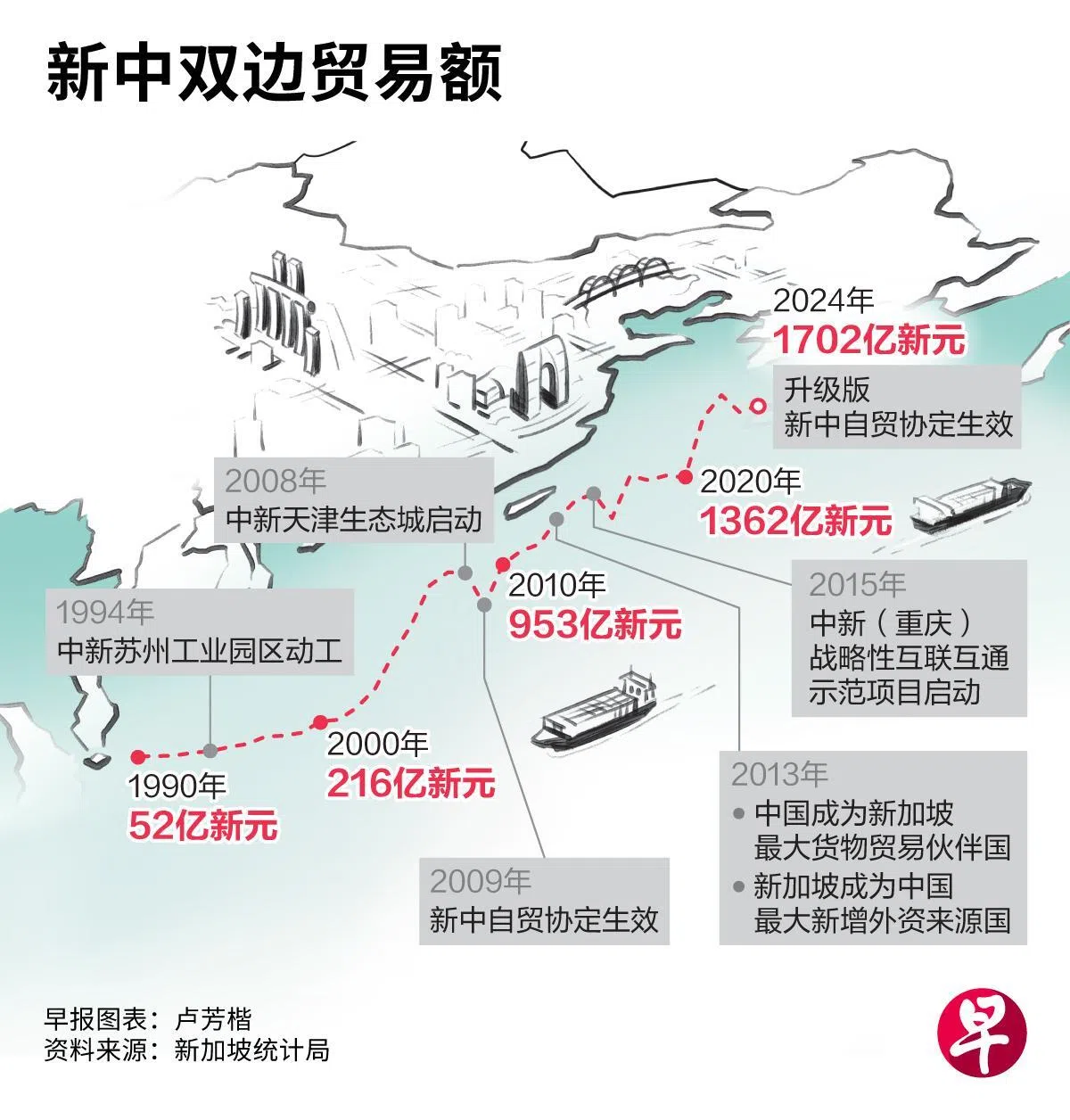

新加坡和中国建交35年来,双边贸易额增长逾30倍。两国在深化工业、贸易和金融等传统领域联系的同时,也探索在数码经济、绿色经济等新领域的合作机遇。

官方数据显示,中国自2013年起连续12年成为新加坡最大货物贸易伙伴国。过去10年,两国双边贸易额以每年3.3%左右的速度稳定增长,去年突破1700亿元,占我国全球货物贸易总额约13%。

自2013年以来,新加坡也一直是中国最大的新增外资来源国,迄今对中国累计投资达2230亿元。2022年4月,我国首次超越日本,成为中国累计最大外资来源国。

新中之间的经贸联系,可以回溯到上世纪80年代。两国在1980年6月签署协议,在新加坡和北京互设商务贸易代表处,迈出经贸合作第一步。

1985年5月,新中两国正式通航。同年9月,中国同意新加坡政府可与中国地方省政府直接磋商开展经济合作。随着两国在1990年正式建交、尤其是中国重启并加速对外开放,新中双边经贸合作进入快车道。

从政府间合作项目到双边经贸理事会

1994年,新中首个政府间合作项目——中新苏州工业园区正式启动。这个走过31年的项目,如今被誉为“中国改革开放的重要窗口”“国际合作的成功范例”,园区引进的新加坡城市规划、管理与招商等理念,也被推广到其他城市。

在苏州工业园区的成功基础上,两国第二个政府间合作项目中新天津生态城在2008年开工建设,在2015年又确定开展第三个政府间合作项目——中新(重庆)战略性互联互通示范项目。

中新天津生态城迈入第17个年头之际,新津双方达成共识,除了进一步扩大双边合作领域,也把合作范围从生态城扩大到天津全市。

中新重庆项目今年迎来10周年,新渝双边投资总额从2015年的57亿美元(约74亿新元)翻倍至2024年的127亿美元。

新加坡副总理兼贸工部长颜金勇上月在慧眼中国环球论坛上致词时指出,从中国工业化初期的苏州工业园区,到重视可持续发展时期的天津生态城,再到关注互联互通与现代服务业时期的重庆项目,新中三个政府间合作项目反映出两国合作如何随着中国发展重点而演变。

除了三个政府间合作项目,两国政府也支持政联企业牵头发展中新广州知识城、中新南京生态科技岛等,前者已升级为国家级双边合作项目。

从1990年代起,新加坡陆续与山东、四川、辽宁、浙江、天津、江苏和广东这七个省市设立经贸合作机制,2019年4月同上海建立全面合作机制,10月同深圳建立智慧城市合作机制,持续扩大在中国区域发展方面的合作。

曾在新加坡—江苏合作理事会、新加坡—天津经贸理事会担任联合副主席的通商中国主席李奕贤认为,上述双边合作机制让一代又一代两地官员互相认识、一起工作、吃饭、聊天,从而建立共识、信任和友谊;这是新中合作的成功因素之一。

新中自贸协定再升级

新中经贸合作的另一重要基石,是2008年10月签署的新中自由贸易协定。

新中自贸协定是中国与亚洲国家签署的首个全面双边自贸协定。协定于2009年生效,此后两国在2018年签署升级自贸协定,并于2023年12月签署进一步升级自贸协定议定书。

最新版新加坡—中国自由贸易协定于2024年12月31日生效,允许新加坡投资者和服务供应商在更自由和透明的规定下在中国开展投资和贸易,并通过负面清单方式扩大向投资者开放的行业。此外,协定也增设电信服务章节,为电信监管流程制定更明确规则并提高透明度。

近年来,新中经贸合作领域进一步拓宽。越来越多新加坡企业前往中国开拓新能源、人形机器人等新兴赛道,字节跳动、希音和爱奇艺等互联网企业则在新加坡设立区域总部。

颜金勇说,新中关系在2023年升级为全方位高质量的前瞻性伙伴关系,体现了两国在数码经济、绿色转型和创新领域深化合作的共同愿景。

他指出,35年来新中关系发展与全球贸易体系的演变紧密相连,展现了开放与规则如何带来增长、稳定与繁荣,“但也提醒我们,不能视这个体系为理所当然”。

近年来国际贸易秩序受到挑战,地缘政治风险持续上升,令新中经贸关系面对新的挑战。

南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎受访时指出,中美紧张局势可能限制新加坡同时接纳中国扩张和获取西方信任的能力。此外,中国经济增长放缓,也意味着新加坡必须多元化,避免过度暴露于中国资本与贸易周期。

不过,陈光炎仍看好新加坡的战略地位、稳健治理与新中之间紧密的经贸关系,令我国成为中国进入亚细安及全球的可信赖门户。“通过强化贸易便利、绿色金融、数码经济和争端解决角色,同时谨慎平衡地缘风险,新加坡不仅能提升对中国的重要性,也将在全球经贸与金融重构中发挥关键作用。”

今年是新加坡与中国建交35周年,《联合早报》带您回顾双方走过的历程、重要合作成果,共同展望未来。