婚后遭受丈夫毒打六年,直到丈夫欲将魔爪伸向幼女,她才毅然决定离开对方,勇敢向家庭暴力说“不”。

张晓婷(29岁)曾担任助教,步入婚姻后是她梦魇的开始。

“丈夫酗酒,这六年来用各种理由对我拳打脚踢、拉扯头发,不让我接触和告诉家人,否则会伤害他们。”

伤害日复累积,张晓婷仍以为丈夫会因为女儿而有所改变,不料对方却想对女儿施暴。张晓婷害怕女儿受伤害,担心会影响她的身心发展,于是决定告别这段婚姻。

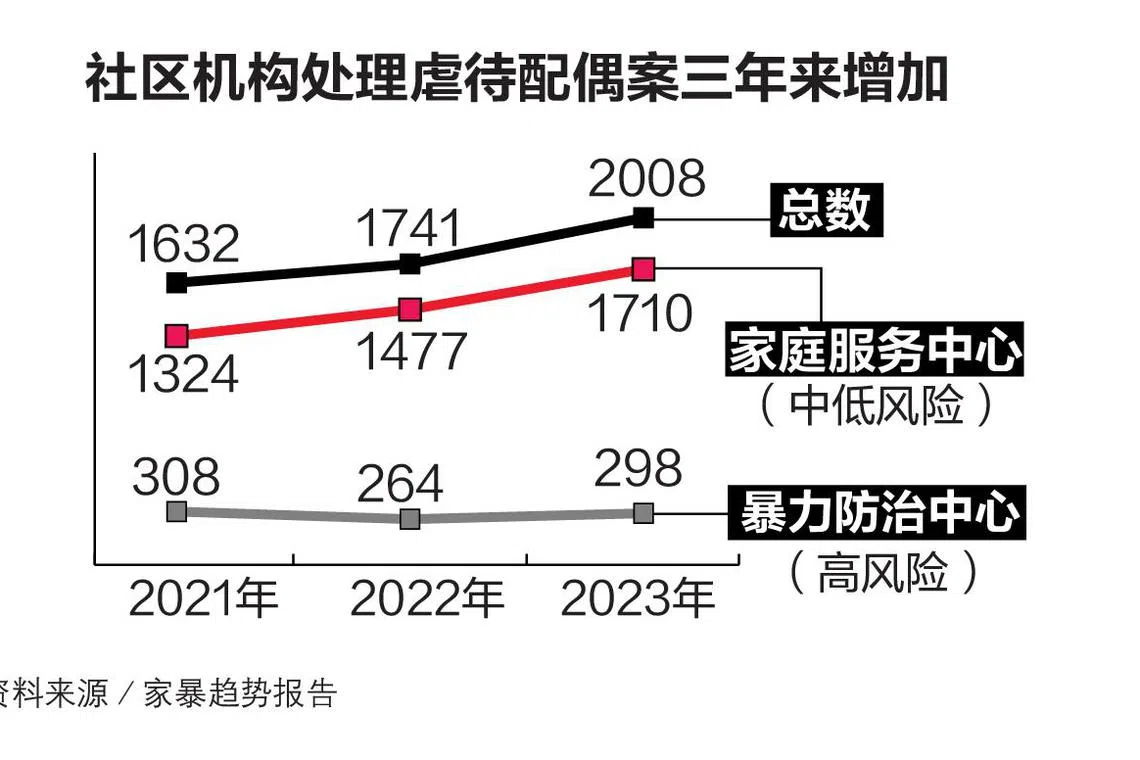

虐待配偶案呈逐年上升趋势 去年逾2000起

张晓婷是遭遇配偶家暴的其中一人。本地发生的虐待配偶案,从2021年至2023年呈逐年上升趋势,去年增加15%,共有超过2000起。

社会及家庭发展部星期四(9月26日)发布首份家暴趋势报告,由社区机构处理的虐待配偶案,从2021年的1632起,增至前年的1741起,去年有2008起。

虐待配偶案交由家庭服务中心和暴力防治中心处理。其中,由家庭服务中心处理的中低风险虐待配偶案例在2023年有1710起,比2021年的1324起多;转介至暴力防治中心处理的高风险案例则整体保持平稳,去年共有298起,比2022年增加34起,略低于2021年的308起。

报告指出,随着家暴工作小组提出的建议逐步落实,公众对家暴的意识提高,家暴负面标签减少,让受害者更容易求助。

张晓婷和女儿在圣公会家庭中心的庇护所暂住半年,她希望法律对施暴者的惩罚更具体明确,并获得经济援助养育女儿。

圣公会家庭中心主任黄盟琍说,中心提供法律程序上的支持,比如申请个人保护令,帮助重建自我认同,了解家庭暴力的类型和迹象,以及助受害者面对家暴过程的经历与情感,比如恐惧、愤怒和无助等。

施暴者往往比受害者的教育程度更高,掌握更多资源。黄盟琍指出,施暴者会对受害者申请的个人保护令、离婚或监护权提出质疑,从而导致法院程序延缓,影响受害者工作和申请租赁组屋等。

家暴意识提升 受害者愿主动求助

虐待配偶案过去三年逐年增加,黄盟琍认为,这是由于冠病疫情后社工能更好地接触和评估家暴情况,家暴意识提升,以及受害者愿意主动求助。

由于社会负面标签,担忧遭受更恶劣的家暴,受害者往往选择不举报,因此过去的通报案例较少。

新加坡妇女组织理事会副总裁林华玉说,过去虐待配偶案都存在未被举报的情况。家暴趋势报告显示案件数量上升,反映政府与社区机构在提高家暴意识的公共教育方面,取得成效。

由社区机构处理的虐待配偶案件中,比较严重的案例包括身体虐待、被迫进行性行为和被骚扰等。这些案例都被归类为中低风险的第一级案例,严重虐童和虐待弱势成人案件则归类为第二级,须由社会及家庭发展部介入。

社会及家庭发展部说,受害者是成人,较有能力在社会的援助下,选择如何更好地保护自己。

一些个案涉及人生安全须马上干预,林华玉建议当局为虐待配偶案例,划定第二级的高风险等级,必要时让政府部门介入。

新加坡妇女组织理事会旗下的庇护所目前使用了70%的空间,仍有余力接纳更多求助者。黄美芳(47岁)曾入住两年,她当时遭到患有躁郁症的丈夫打骂超过50次,经历一年家暴后鼓起勇气求助,在新加坡妇女组织理事会的协助下摆脱家暴环境。

在申请个人保护令和办理离婚手续时,黄美芳的女儿在旁支持,女儿性格也变得比同龄人更成熟。

“一开始很害怕让人知道自己离婚,但离开家暴环境后,我获得了自由,很像重生了,遇到家暴必须走出来,好好爱自己。”