虐童案中有不少是家长管教过度,处理这类案例的社区援助机构指出,孩子若犯错,家长理应管教,但应着重教育孩子纠正行为,而不是将情绪或怨气宣泄在孩子身上。

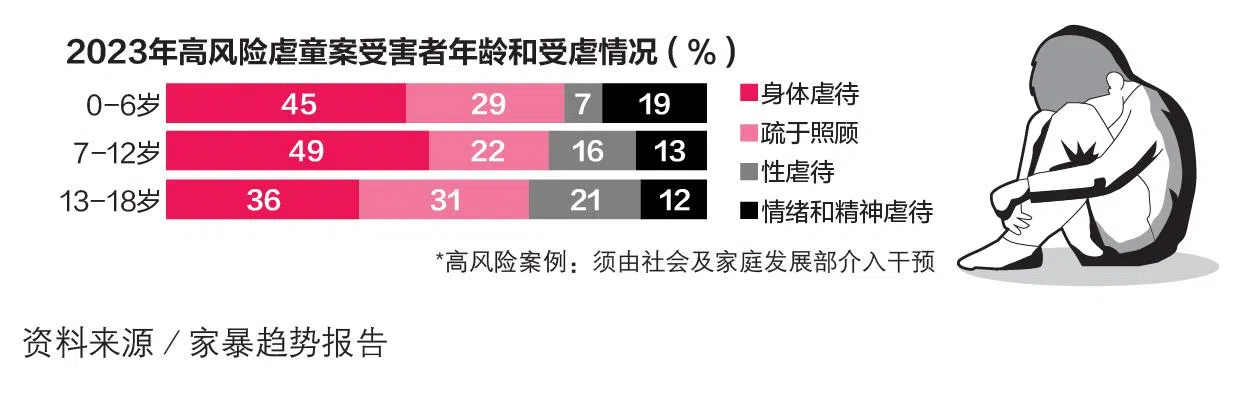

社会及家庭发展部在星期四(9月26日)发布的首份家暴趋势报告中指出,去年,社区机构处理的第一级中低风险新增虐童案中,七岁至12岁的小学孩童比率最高,占约41%。第二级高风险虐童案,六岁以下学前幼童比率最高,占约39.9%。这类由社会及家庭发展部介入的案件,受害者最常遭受的是身体虐待。

虐童案例有不少涉及家长管教过严。蒙福关爱属下的儿童保护中心透露,他们接触的案例包括孩子被藤条或皮带鞭打。蒙福关爱代执行长韩雅忆说,有些家长面临生活压力,当孩子学业不达标,而他们管教孩子时无法控制情绪,不小心就会把种种不满宣泄在孩子身上。

她指出,有些转介到中心的家长误以为,他们此后不能管教孩子或得纵容孩子的行为,其实不然。

“孩子若犯错,家长应让孩子明白做错事的后果,但管教时若有过多情绪,更多是让孩子惧怕,未必能有效地教育孩子什么是正确的行为。”

情绪和精神虐待不易辨识 造成伤害未必更轻微

报告指出,情绪和精神虐待相对不易辨识,但所造成的伤害未必更轻微。

姐妹小宇(15岁,化名)和凤凤(13岁,化名)从小遭受父亲的言语暴力,也常目睹父亲与母亲激烈争吵,在充满压力和恐惧的环境中成长。

每当成绩不佳,小宇得忍受父亲长时间的辱骂,包括指她“没用”、“无能”。有一回,父亲为教导她数学,过了午夜也不让她睡觉,还曾把她从椅子上推下来。

这名父亲也要求妻女把家里收拾得一尘不染,甚至不顾孩子隔天要上学,坚持她们做家务至深夜。母女三人默默忍受父亲的不合理行为,直到母亲有一回到医院求医,一名社工察觉她脸色焦虑,询问之下得知她们家中情况,转介她们到防止家庭暴力中心(PAVE)。

目前,母女三人不和父亲同住。但遭受父亲辱骂的记忆,时不时会浮现小姐妹的脑海,她们在社工的开导下,学习以积极正面的方式,舒缓负面的情绪,逐渐走出阴霾。

防止家庭暴力中心个案服务主任兼资深社工苏晓芳指出,遭受家人情绪或精神虐待者,有时会自我孤立,内心创痛不容易被人察觉。“我们不妨多留意身边的人,有时只要问对的问题,有可能鼓励受害者说出实情。”

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲日前接受媒体访问时说,家长有管教孩子的责任,但管教方式如果过于粗暴,导致孩子身心受到伤害,则是不能被容忍的。