禽流感近期在世界范围内有出现变异、卷土重来之势。我国迄今虽未出现过高致病性禽流感疫情,但针对这个病毒的监测防范工作从未松懈。当局对野外本土和迁徙鸟类,以及出口到我国的活禽,都进行严格的生物监测,建设全面的生物安全防线。

国家公园局属下的动物和兽医事务组兽医卫生署高级署长蔡滋峰博士受访时说,高致病性禽流感会导致鸟类大批量死亡,并可传播给猪、牛等哺乳动物,国外也有多起人类接触病鸟后染病甚至死亡的案例。不过,目前病毒并未出现人与人之间传播的迹象,我国也没有出现相关病例,公众无需过分担忧。

尽管如此,当局从未放松过对禽流感的监测与防范工作。

动物和兽医事务组( Animal & Veterinary Service,简称AVS)从2003年起,就对经过我国的候鸟进行禽流感检测,早于2003年至2004年间亚洲的禽流感大流行。截至目前,当局未在我国的鸟群中,检出高致病性禽流感病毒。

针对环境中的野生鸟类,当局采取定期环志和聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction,简称PCR)拭子检测,即捕捉野鸟后,记录它们的信息、安装辨识身份的脚环,并采样送检。

AVS从1990年起,在双溪布洛湿地保护区对140余种超过1万2000只迁徙水鸟进行了环志。从2005年起,也在乌敏岛针对本土鸟类和迁徙雀鸟及水鸟进行环志,共记录了超过2500只鸟的数据。

生物监测手段构成我国重要防线

除了野鸟,当局也对端上国人餐桌的鸡鸭等家禽,进行严密监测。

根据新加坡食品局的数据,有30个国家和地区获准向我国出口禽类,其中活鸡来自马来西亚和印度尼西亚,活鸭则来自马国。在2021年至2023年间,我国平均每年进口超过6万5000公吨的活鸡和活鸭。

针对这些活禽,AVS会与出口国的相关部门合作,确保进口家禽持有有效的检疫证明,并在关卡处进行健康目检,才会予以放行。这些进口家禽抵达屠宰场后,也会定期进行取样和检测。

蔡滋峰说,在2021至2023年间,每年有五起至八起因申报文件与货物不符,而被拒绝入境的情况,不过,当局从未在进口家禽中检出过高致病性禽流感病毒。

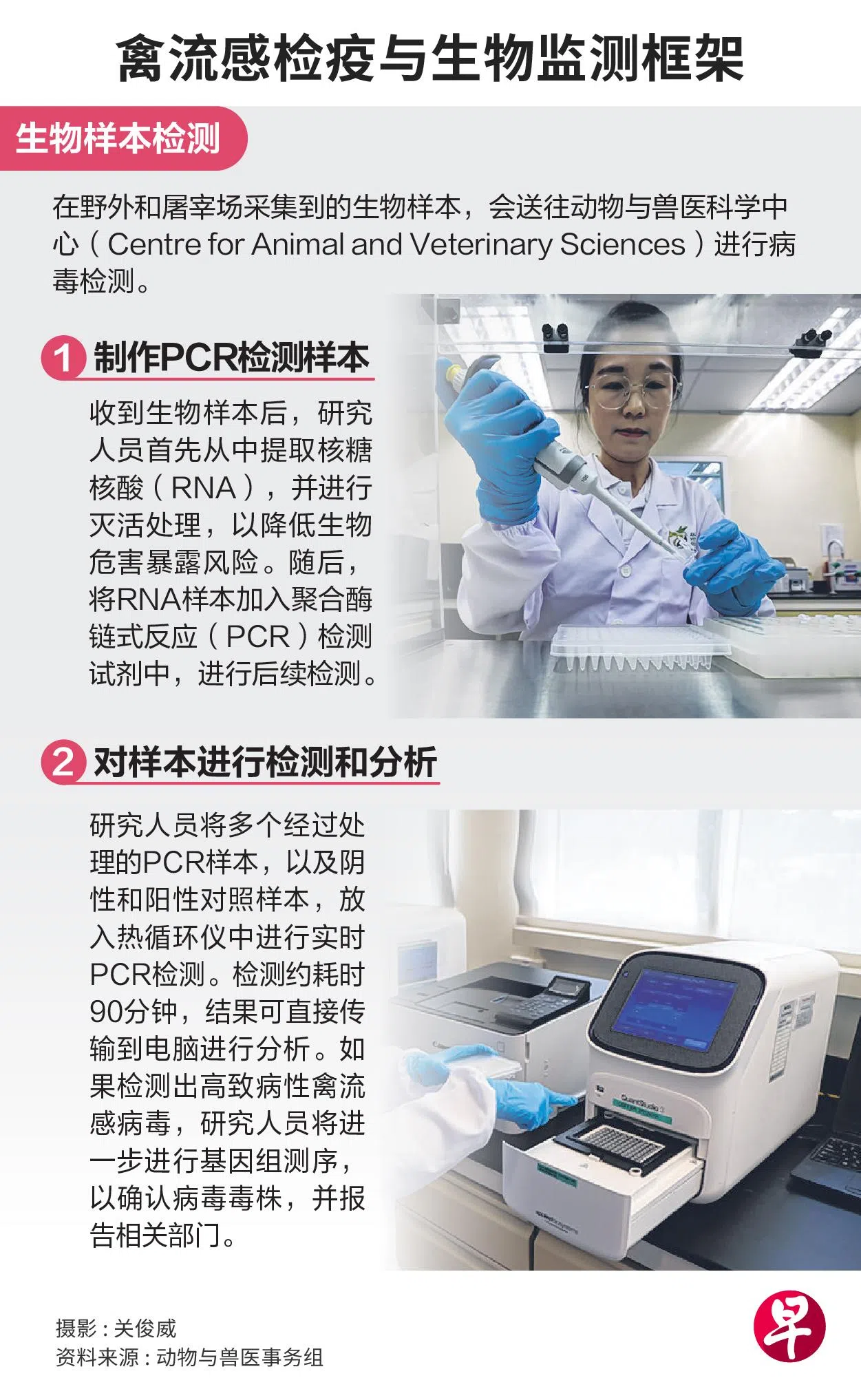

从野生鸟类和活禽身上采集的样本,都会被送至动物与兽医科学中心(Centre for Animal and Veterinary Sciences)进行PCR检测。

蔡滋峰强调,这些生物监测手段,都是应对人畜共患疾病的重要防线。他指出,我国很幸运没有禽流感和狂犬病这两大人畜共患疾病传播,但这些病毒,以及其他动物源疾病,仍存在于本区域内,因此绝不能掉以轻心。

公园局在同一健康(One Health)框架下,与卫生部、国家环境局、新加坡食品局和公用事业局等部门合作,构建全方位的生物监测框架,侦查和因应可能出现的疾病挑战。

公园局也在今年获得1500万元拨款,以展开生物监测研究计划(Biosurveillance Research Programme),了解病原体如何感染动物并形成疾病,以及动物源疾病如何在人与人之间和环境中传播。这个计划也将研究气候变化和人类以及动物的跨国界活动,如何加剧疾病的形成和传播。

动物与物源疾病防疫 人人可尽一分力

虽然我国未受禽流感和狂犬病的直接威胁,但仍有如“猴疱疹”、“鼠尿症”等动物源和人畜共患疾病,潜伏在我们身边。蔡滋峰提醒,公众应谨慎接触野生动物,并在发现异常时,及时报告当局,为防疫尽力。

猴疱疹病毒又称B病毒(Simian B Virus),可自然存在于猕猴的唾液、尿液及粪便中,并通过被猴子咬伤或抓伤传播给人类。不过,蔡滋峰强调,人类感染猴疱疹的病例极为罕见,公众无需过度担忧。

“但公众仍应避免接触野生猴子。遇到野生动物时,应保持距离、不要投喂,如果不幸被抓伤或咬伤,要及时就医。”

俗称鼠尿症的的钩端螺旋体病(Leptospirosis),则是通过啮齿动物尿液传播的细菌性疾病,可通过直接接触或接触受污染的水或土壤,对动物和人类造成影响。今年1月,本地曾出现多起宠物狗感染鼠尿症的报告。

蔡滋峰提醒,应避免宠物接触可能受污染的水源或土壤,并按时为宠物注射相应的疫苗。

他也提醒公众,不要购买来源不明的宠物,因为它们很可能没经过必要的健康检查,或来自境外走私。

“我们会进行多方位的监测,但公众的反馈也是重要一环。例如,公众如遇到生病或非自然死亡的动物,请避免接触,并通知我们,为生物监测出一分力。”