膝关节是人体最大最复杂的关节。在日常生活中,人们从站立、蹲坐、到行走等动作都依靠它的灵活度。但它也是最易损伤、老化的关节之一。本地医疗人员研发人工智能算法来完善膝关节手术,新突破获得国际专利。

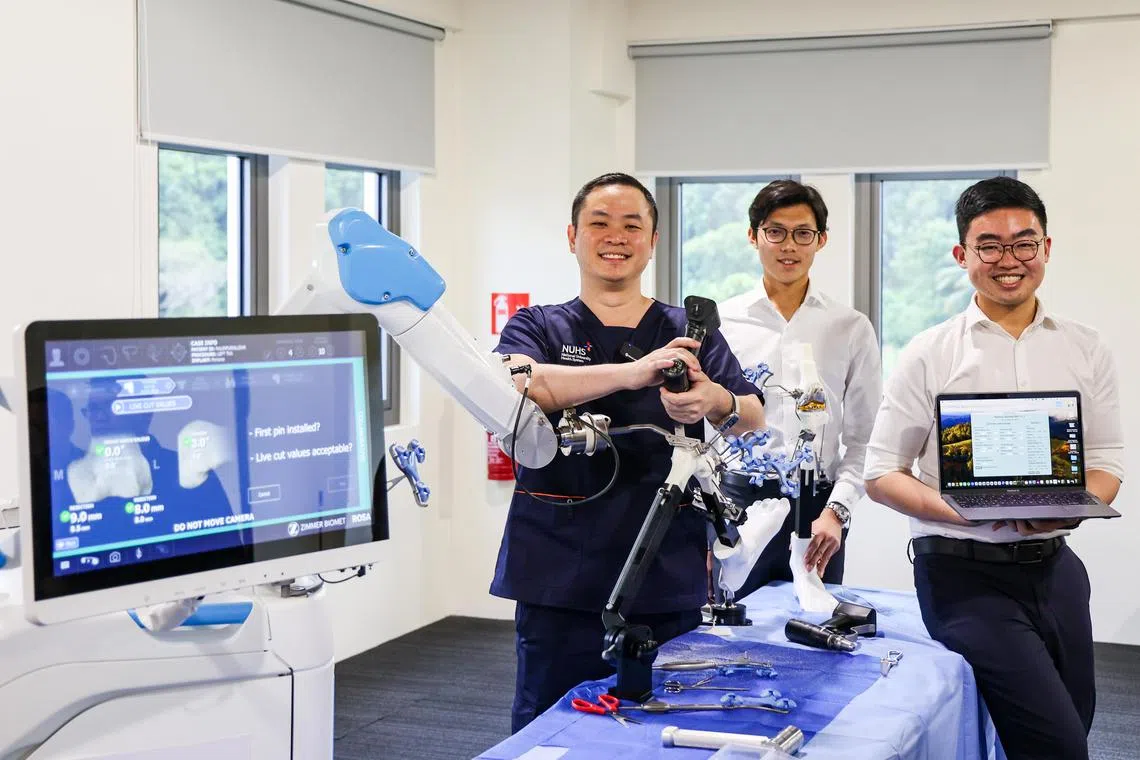

亚历山大医院骨科团队,针对机械臂辅助全膝关节置换术(robotic total knee replacement,简称rTKR),研发我国首个获批国际专利的人工智能算法,可提高膝关节置换手术的准确度和效率,从而改善病患术后的生活质量。

全膝关节置换术是一种治疗膝关节晚期疾病的常见手术。手术通过使用人工假体替代已破损的关节软骨,来达到解除关节疼痛、改善关节功能、纠正关节畸形的治疗效果。

这种手术主要用于医治患有老年退变性膝关节骨关节炎、类风湿性关节炎、创伤性骨关节炎等膝关节疾病的患者。

近年来,这类疾病数量明显增加。本地数据显示,1999年每10万名65岁及以上患者中,有187名患者接受全膝关节置换术;到了2019年病患率增加了约2.7倍,达499名患者。

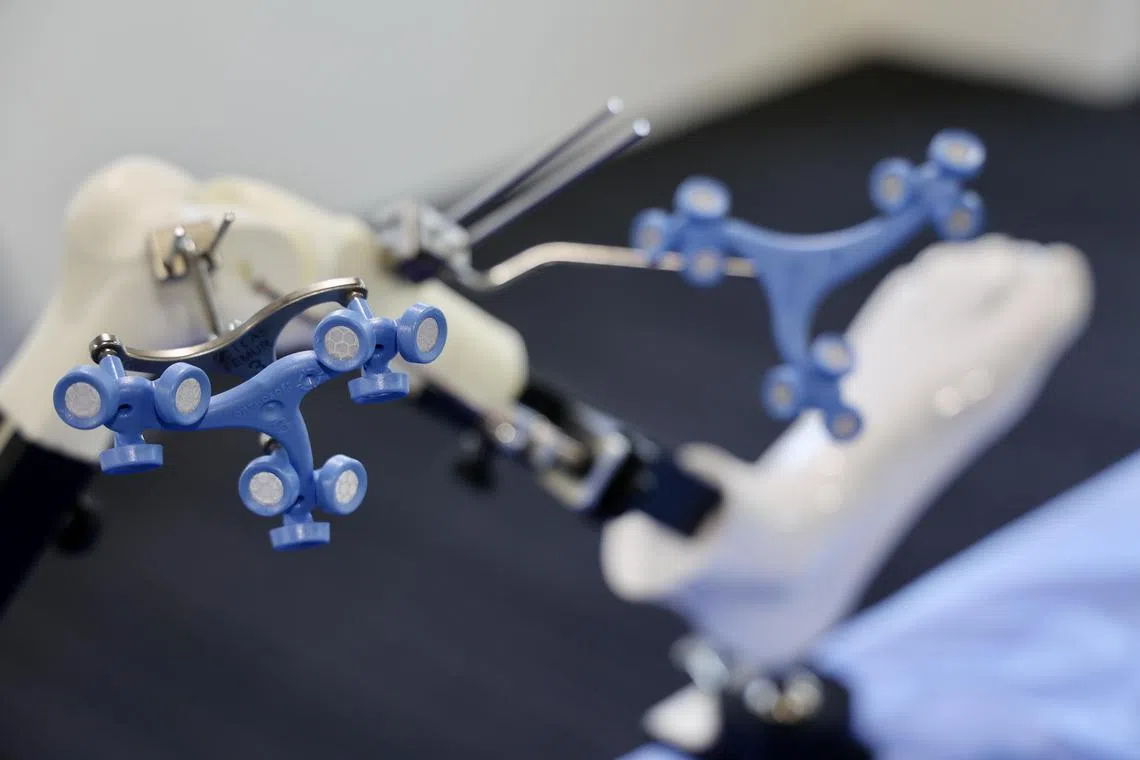

五年前,医疗团队开始采用机械臂系统来辅助进行全膝关节置换术,提高手术精确度。

在这一基础上,亚历山大医院骨科手术顾问医生廖子强带领黄颂平医生,以及医学生陆炜强进一步精益求精,通过全新自创人工智能算法来演算植入人工假体的最佳角度和位置,不仅能大幅提高精确度,还可以有效缩短手术时间。

这项创新于去年8月获纳入世界知识产权组织(WIPO)管理的专利合作条约(Patent Cooperation Treaty,简称PCT)。这项条约共有超过150个成员国,经独立专利机构的严格审查和大量数据检索,目前尚未发现其他类似概念或技术,证明这个算法的原创性与专有权。

廖子强受访时说,膝关节非常灵活,可往多个方向转动,术前静态成像无法全方位地呈现每位病患膝盖的结构细节,所以传统方法须要医生在手术进行过程中,临场手动调整假体植入的准确位置和角度。

廖子强解释说,决定最理想的假体植入位置是个复杂的过程,医生必须考虑八种不同方向的关节自由度数据,并且每个方向会相互影响。“各种不同数据排列组合后,会产生多达三四千种植入可能性,对医生的判断力要求很高,这个步骤通常需要15分钟左右。”

通过全新人工智能算法,医生只需要在手术时,利用软件输入已测量的各种数值,算法就能在0.1秒内,按照适配度从高到低生成一系列的理想植入位置和角度,供医生过目选择。

平均手术时长缩短近一半

团队从2021年11月至2023年12月,针对63场全膝关节置换术开展了新算法对比跟踪研究,发现采用新算法的患者中,手术误差在正负1.5毫米以内的案例达92%,传统方法则只有52%;平均手术时长也从74分钟缩短至38分钟。

已有约200名患者受益

自2023年8月以来,约有200名患者从这个创新方法受益。

黄志明(73岁 ,前游艇修理员)2023年6月因膝盖疼痛到综合诊疗所求医后转介至亚历山大医院,并于同年11月完成算法辅助定位的右膝置换手术。“可能是以前工作经常扛重物,导致膝盖软骨退化。不过手术后,不仅恢复得很快,我去年六月还去中国贵州爬山了。”

三年前,罗琼城(64岁,罗厘司机)同样因疼痛难忍只能持续行走一两百米。经检查,医生建议他接受手术。“医生很耐心地给我看模拟视频,和我解释手术过程,我手术后第二天就能行走了,三周后生活回归如常。”