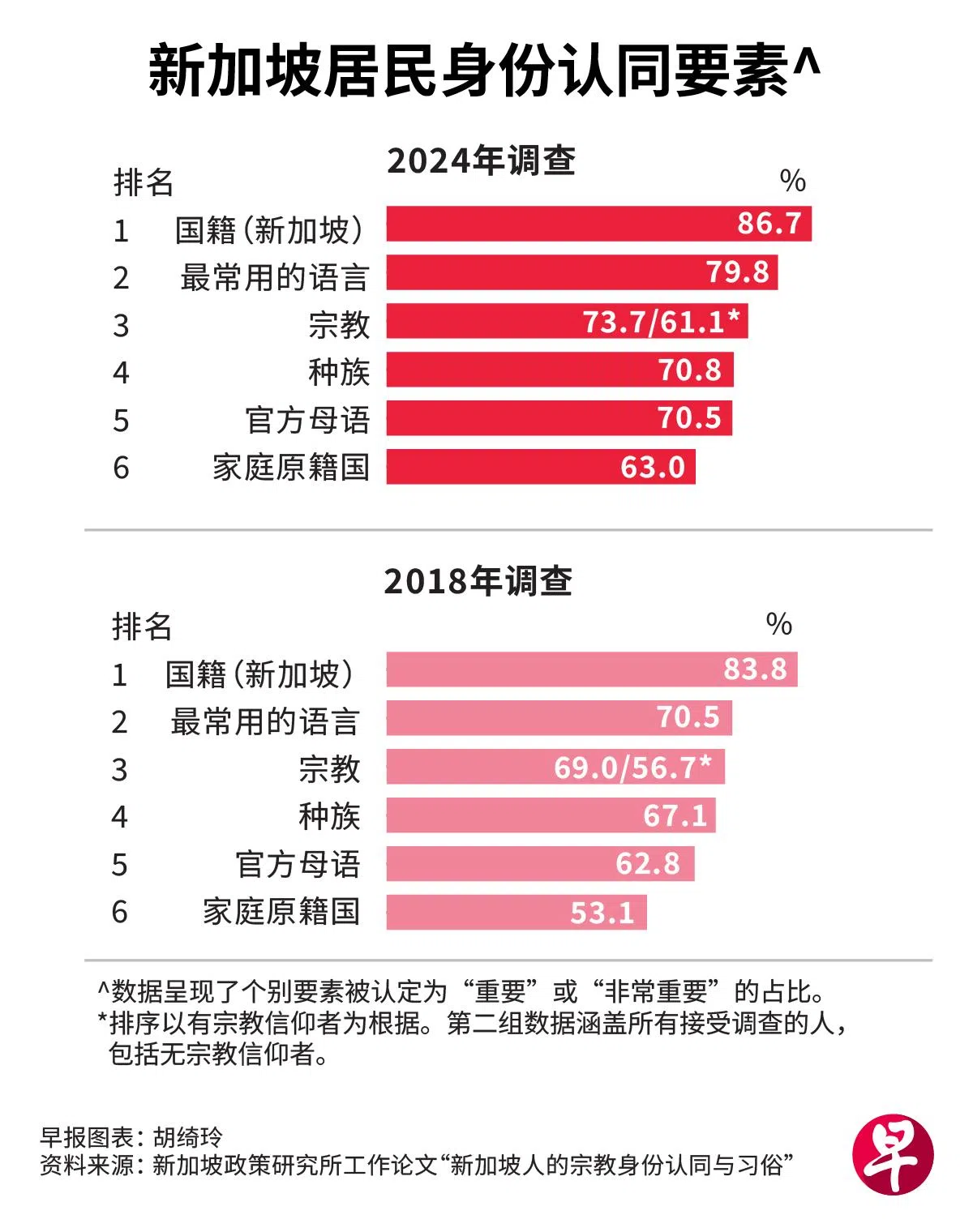

相较于种族、宗教或母语,逾八成受访者觉得身为“新加坡人”是构成他们身份认同的重要因素,占比高于过去两轮的调查。对有宗教信仰者而言,超过七成觉得宗教在身份认同中至关重要,这个比率呈上升趋势 。

新加坡政策研究所于2024年4月至8月通过约45分钟的面对面问卷,收集了4000名新加坡公民和永久居民对种族、宗教和语言的看法。

政策研究所星期三(8月20日)发表题为《新加坡人的宗教身份认同与习俗》(Religious Identity and Practice among Singaporeans)的工作论文。此前两轮类似调查在2013年和2018年进行。

整体而言,影响受访者身份认同的因素,依序为新加坡国籍、最常使用的语言、宗教、种族、官方母语,以及家庭原籍国。

报告指出,各年份调查都显示,跨越不同年龄层、性别、教育背景、住房、收入水平、种族和宗教的受访者,大多把国籍视为他们身份认同的“重要”或“最重要”因素。

与前两轮调查相比,持此观点的受访者比率呈持续上升趋势:2013年为79.3%,2018年为83.8%,2024年进一步升至86.7%。

本地出生的公民普遍对新加坡国籍的认同感较强,43.8%受访者觉得国籍是身份认同中最重要的部分;入籍公民有38.9%持同样看法;永久居民的这一比率则有34.7%。

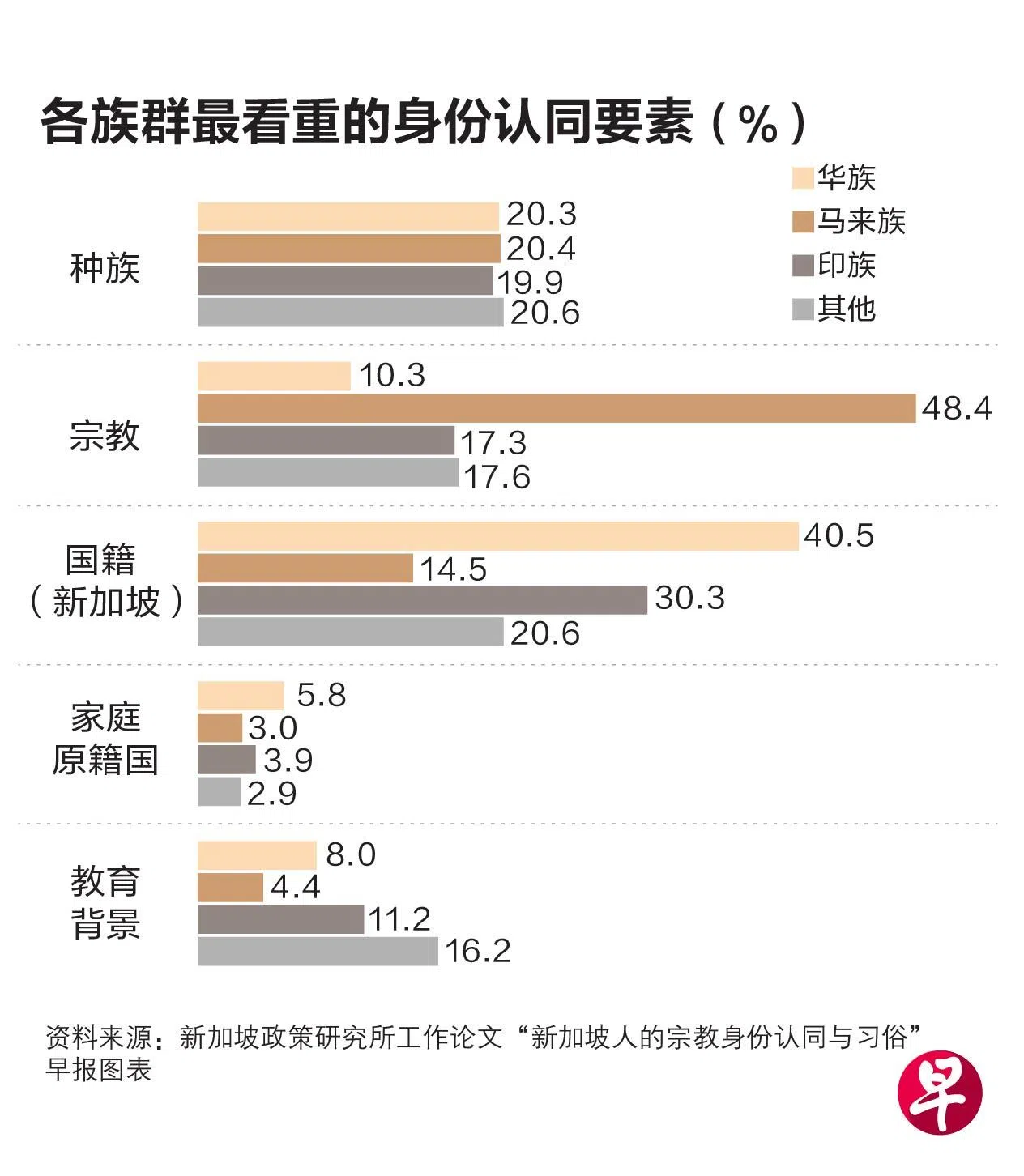

按年龄划分,年长者对国家的认同强过年轻人:65岁以上受访者中有40.3%视国籍为最重要,而18至35岁仅为25.1%。从族群来看,华族更强调自己的国籍认同(40.5%),其他依序是印族(30.3%)、其他族群(20.6%)和马来族(14.5%)。

视宗教信仰为身份认同重要部分人比率增加

作为一个世俗国家,宗教在人们的自我认同和生活方式上,却扮演着不可或缺的角色。我国的主要宗教包括佛教、道教、天主教、基督教、回教和印度教。

在所有受访者中,61.1%视宗教为他们身份认同的重要或最重要组成部分。若只聚焦于有宗教信仰的人,这个比率就大幅增至73.7%,比2018年的69%增加近五个百分点。

报告说:“比起其他宗教的信仰者,更多回教徒受访者认为宗教对他们的整体身份认同‘非常重要’。此外,年龄较大、教育程度较低,或不那么富裕的受访者,也更倾向于觉得宗教在他们的身份认同中,占据‘重要’或‘非常重要’的位置。”

有宗教信仰的受访者中,回教徒和基督徒最有可能把宗教置于身份认同的首位,48.2%受访回教徒认为宗教对他们而言是最重要的,基督徒有36.2%。相较之下,佛教徒只有3.4%。反之,认为国籍最重要的回教徒只有15.7%;基督徒30.9%;佛教徒40.5%。

这项研究由新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士带领,研究员张家绮博士、郑永尧博士,以及研究助理依祖哈兹克(Izzul Haziq Bin Murad)共同完成。