今年大选期间,本地传统媒体的数码平台是人们获取选举信息的主要来源。选民对本地主流媒体与旗下数码平台的信任度,也高于非传统媒体和个人传播。

此外,无论投选行动党或反对党的选民,都是使用主流媒体多过使用非主流媒体。

新加坡国立大学的李光耀公共政策学院新加坡政策研究所和传播与新媒体系,在2025年大选后展开调查,了解选民在大选期间使用媒体的情况,星期二(9月2日)公布调查结果。

调查在今年5月5日至20日进行,有2071人接受调查采访。

结果显示,在大选期间,49%的受访者“每天约一次”或“每天多次”使用本地传统媒体的网站、应用或播客。

传统媒体指的是在数码时代到来之前,就已存在的大众媒体,例如《联合早报》《海峡时报》、英文新闻台CNA等。

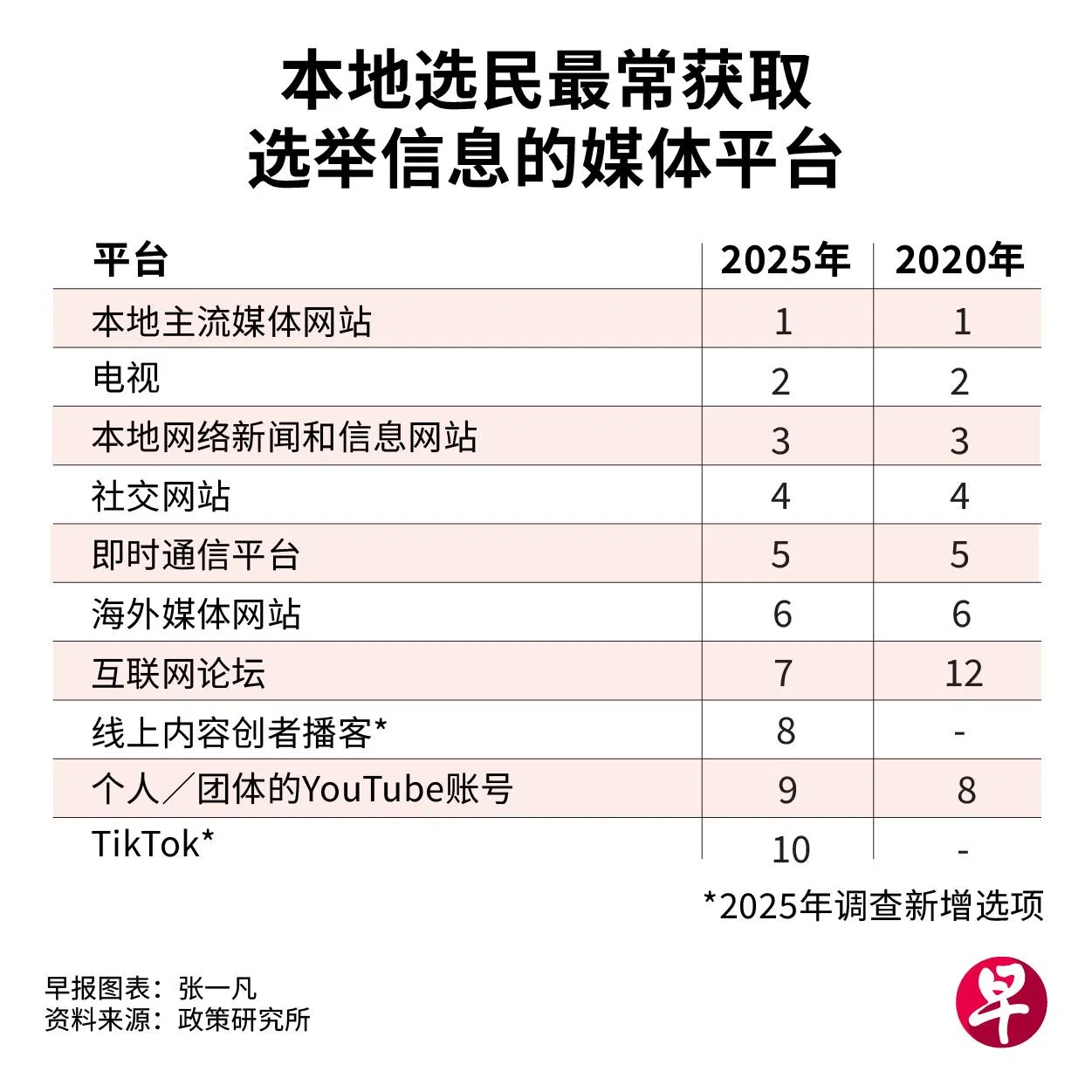

与2020年大选相同,2025年大选期间人们获取信息的前三大媒体保持不变,即排在第一的是本地大众媒体的网站,其次是电视以及排在第三位的本地数码新闻与资讯网站。

若按年龄、教育程度和收入水平细分,除了无家庭收入的受访者最常使用电视,本地传统媒体的数码平台是各个群体最常用的平台。

在2020年大选期间,21岁至34岁的年轻选民主要使用社交网站获取大选信息,60岁以上的年长选民则是电视。今年,这两个群体都主要转向本地传统媒体的数码平台;TikTok在年轻群体中位居第二。

新加坡国立大学传播与新媒体系副主任、实践副教授孙婉婷指出,获取选举相关信息可能同获取日常一般信息有所不同。

社媒成受访者了解政党候选人互动信息来源

她说:“我们对调查结果的解读是,在大选期间,人们都希望获得准确、及时的信息,包括年轻人,这(传统媒体的数码平台)就是他们认为可取得这些信息的地方。”

在了解以及同政党和候选人互动方面,社交媒体的使用高于传统政党渠道。

对于这种政治互动,受访选民“每天约一次”或“每天多次”使用的三大社交媒体是YouTube(40.9%)、社交网站(39.9%)、TikTok(37.9%)。

最常用的三大传统政党渠道是政党和候选人的电视及广播(33.1%)、政党和候选人的网站(33.2%)、纸版或电子版政党传单和电子简报(29%)。

调查也估测了选民在社交媒体上的参与度。其中,本次大选的“表达性参与”(expressive engagement)与2020年大选相比,出现了最显著的增长。

表达性参与包括通过社交媒体,就候选人、政党、选举及相关议题发表观点、评论或参与讨论。

国大传播与新媒体系主任彭丽珊指出,这可能预示,我国的政治文化正向表达性更强的方向转变。推动这个变化的因素可能包括更多平台涌现,尤其是非传统平台,为人们提供了创作内容和表达己见的机会;其次,年轻选民对于通过各种平台积极表达观点感到较自在。

她说,对候选人和政党而言,这意味着他们须深入了解各个平台及受众,并创作适合这些渠道的内容,以实现更有效的互动,而不能以一刀切的内容创作策略去应对选举。

调查也显示,在本次大选期间,大部分受访选民并未接触到由人工智能生成的内容。