教师的工作往往不只是教书,更在于塑造人、成就人。

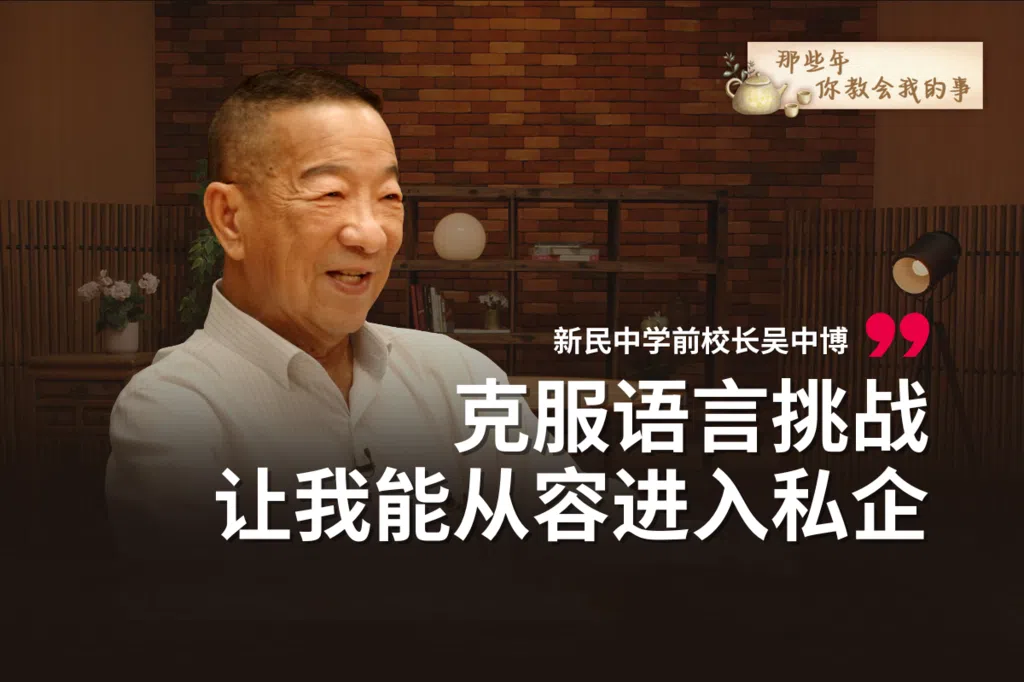

1970年代,本地学校陆续逐步转用英语为授课媒介,就在这段转型的过程,吴中博(79岁)和他的学生陈家才(63岁),展开了一段横跨48年的深厚师生情谊。

吴中博于1978年在淡马锡初级学院教经济时,是第一批从华语教学转为英语授课的老师。面对极大的挑战,他备感压力。“校长把我们叫到办公室,跟我们说下个月开始,所有用华语作为教学媒介的科目,都要转为英文教课,这对我们来讲好像是宣布死刑。”

吴中博以英语主讲第一堂经济课后,自觉讲得不流畅,讲课速度也变慢,于是写了辞职信。

就在辞职前,学生的一句话让他止步:“老师,昨天我跟你一样都是用华文上课,今天忽然间用英文,英文老师讲的英文我听不懂,今天你讲的我却都能听懂。”

这句简单而真挚的肯定,让吴中博意识到其实学生跟自己一样面临挑战,他们还得应付考试,负担更重。就在这种情况下,师生不断互相鼓励、共渡难关。

吴中博和他曾教导的学生陈家才录制《那些年你教会我的事》视频播客时,畅谈两人的师生情。当年就读淡马锡初院的陈家才,是受吴中博影响最深的学生之一。他说:“对于华校生来说,学习方面觉得非常困难,因为用英文很难适应。”

庆幸的是,陈家才遇上了像吴中博这样愿意拉他一把的好老师。吴中博上课节奏慢了,反而让他有时间吸收。

1978年A水准考试时,华校生可选择继续以华文作答,但是陈家才却毅然决定用英文应考,不管是否会影响成绩,只为挑战自己、应对转变。虽然最终没拿到甲等,但成绩依然相当不错。

陈家才的妻子也是吴中博的学生,夫妻俩每年都会向老师拜年。陈家才认为,吴中博不只是老师,更像人生的导航者,就如同吴中博说的“老师就像在果园的农夫,目的就是种出最好的果子”。

多年后,陈家才也延续吴中博“拉人一把”的精神,每当邻里有学生在学习上遇到难题,他总会给予帮助。他目前在自己创办的公司“艾迪技术创新”担任执行总裁,开发科学实验仪器和科学探究学习教材。

吴中博坦言,尽管当时许多人认为用英语教学是危机,特别是文史科的教师,更有教师转行,但这一切都是新加坡多元文化和经济腾飞的关键。教育改革推动国家走向繁荣,也为后代打开更广阔的世界。

教育,不只在课堂。师生之情,也不止三年五载。40多年过去,吴中博和陈家才的情感,穿越时间与身份的转换,促成一段亦师亦友的关系。

与学生不打不相熟 “麻辣教师” 赢得敬爱

不是每个学生都像陈家才这么乖巧听话,吴中博在学校面对形形色色的学生。

吴中博曾担任新民中学校长,当时他如同“麻辣教师”,利用自己的一套软硬兼施教学法,改造了普通学术和普通工艺班的学生。这些问题学生会抽烟、逃课和染发,甚至吸强力胶,参加街头党。

新民中学当时在本地148所学校中,排名倒数第七,而倒数第一至第六的学校陆续关闭。

吴中博说:“很多学生是爸爸妈妈要他们去上课,他们被逼来上课,所以我就用软硬兼施的方法。”

这套方法果真有效,他将这些学生从社会边缘拉回校园,引导他们走向正轨。“我会和学生打成一片,学生表现不好,打了他们之后,我们还能一起打球、喝咖啡。”

他追忆,还曾有学生第一次被叫进办公室时紧张到请求先上厕所,害怕被打后尿裤子。

跟学生“不打不相识”,学生也明白吴中博的苦心,认真上课,没有误入歧途。

吴中博至今每年都会跟学生在校友聚餐会相聚,昔日这批捣蛋的学生还会特别穿黑衬衣和裤子赴约,有如“黑帮”。很多学生在聚会上感谢吴中博当初没有放弃自己,今天才能有好的工作,有的还成为小老板。

尽管教导严厉,吴中博却渐渐让学生建立起对他的信任和尊重。

这也反映了吴中博身为教育工作者,在面对问题学生时的坚持与智慧,并且用心陪伴每一个孩子走出困境,实现自我价值。