烽火连三月,家书抵万金。在烽火离散的年代,人们写家书时深思熟虑、字斟句酌,寄托了对亲人的无限思念;反观高度互联的今天,人们每天接触无数信息,却少有真正触动心弦的交流。

社会及家庭发展部兼律政部高级政务次长蔡瑞隆说,当我们欣赏介绍兼具家书与汇款功能的“侨批”展览时,不仅能感受到先辈对亲人的关怀,也能体会字里行间承载的家庭与国家责任。

他说,一些新加坡人是长期旅居海外的“第二代侨民”,对新加坡这个国家缺乏归属感,可能同家庭和社会重视沟通的速度胜于沟通的品质有关。

蔡瑞隆星期五(9月12日)在天猛公艺术基金会《情牵两地:侨批故事》展览的开幕式上脱稿致辞,抒发感怀。

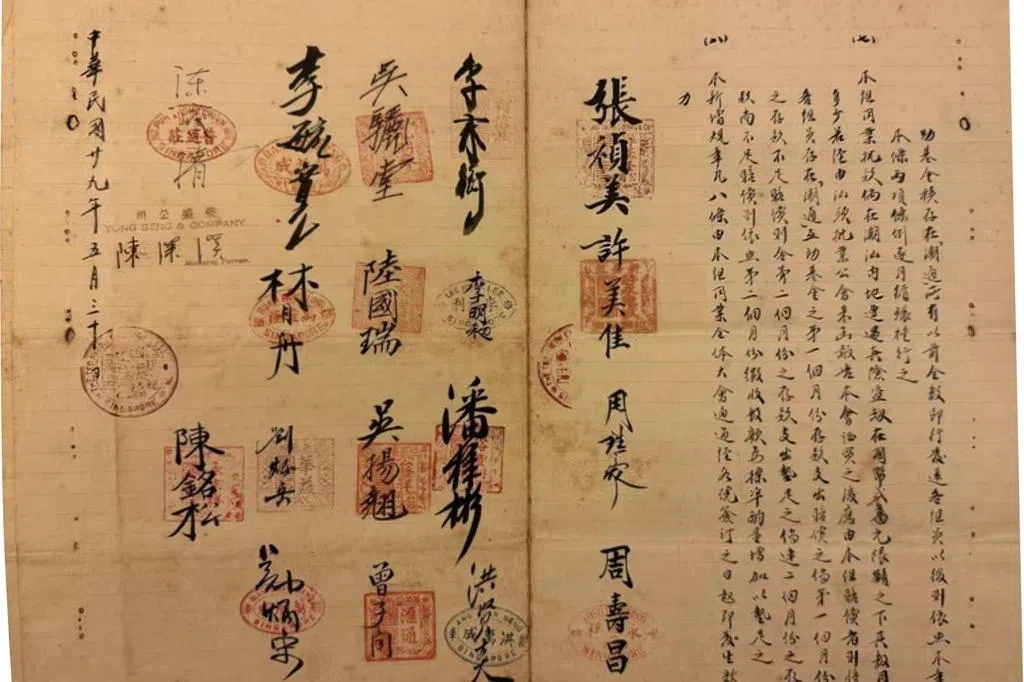

侨批是指19世纪至20世纪70年代末,海外华侨通过民间渠道寄回中国的汇款凭证,常常附带家书或简短的留言,是一种信汇合一的特殊邮传载体,也称为“银信”或“番批”。

天猛公艺术基金会会长苏启智教授致辞时则透露,他刚过世的父亲在九岁时从中国南来,在新加坡生活到102岁。老人家直到1970年代都在通过侨批,汇款和写信给家乡亲人。

苏启智是国立癌症中心创院院长。他指出,在战乱中经历大离散的第一代华族和印族侨民,都是因为极端贫困而被迫离乡背井。他当年为新加坡医学界到世界各地招募人才时,发现许多新加坡人成为旅居海外的第二代侨民。他们是因为经济富庶、受到良好教育而移居海外,不再把新加坡视为家园。

苏启智希望,借着侨批展反映先辈们所经历的挑战,通过这些故事和叙事,能让更多人把新加坡视为祖国和故乡。他说:“希望侨民离散只是暂时现象。”

《情牵两地:侨批故事》展览从9月13日至21日免费开放,地点是天猛公路28号的天猛公艺术基金会所,时间是中午12时至傍晚6时,9月15日休馆。

李慧玲回忆童年读批 激发对文字学习动力

展览有四大主题:困顿纪实、诚信印记、喜乐传情与烽火家书,内容包括侨批档案、牌匾题词、猪仔钱、原始文物、历史照片及艺术画作等。这个展览获得中国广东省汕头市档案馆支持,展品包括精选自新马的70件代表性侨批,以及陈克湛家族的收藏与私藏,其中30余件是首次公开展出。

《联合早报》是这个项目的支持伙伴。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时透露,她小学时负责替外婆读批(信)和找先生写批。由于外婆是不识字的劳动阶级,对掌握文字的人寄予信任和敬意。她说,当她开始认字时,觉得为老人家承担写批和读批是非常体面的事情,也激发了她的动力。

她指出,侨批具有历史价值,但同样重要的是,如何将这些文物与越来越远离传统文本的数码原生代联系起来。“我们也必须思考,为什么第二代侨民实际上感觉不到与祖国的联系。在整个教育过程中,我们失去了什么?”

新加坡国立大学中文系主任王昌伟教授致辞时也指出,侨批展现了跨越国界、与迁徙和韧性相关的宏大叙事。他建议大众参观这个展览时,“回归人性的本质,从那些因境遇而分离的个人和家庭的视角来看待世界,感受他们的挣扎、喜悦和悲伤”。