33岁的市场研究员王姵霖五年减重30公斤,身心焕然一新,生活素质完全改观。

王姵霖受访时说,她20来岁时体重一度达到83公斤,身体质量指数(BMI)超过32。根据亚洲人标准,BMI超过27.5即为肥胖,比国际标准的30更严格。

“当时我只走上几级梯级都会气喘,每天都感到疲惫,无论早上起床、上班、回家,甚至周末,我什么都不想做。”

她不想这样下去,于是决心做出改变。她在冠病封锁期间开始在家锻炼,防疫解封后参加健身课程,同时调整饮食。结果,她在五年内减了30公斤,体重降至53公斤,重拾活力与自信。

新加坡营养与营养学协会主席芭丝卡兰(Kalpana Bhaskaran)博士受访时指出,应对肥胖和心理健康问题的公共卫生挑战,必须采取多管齐下和系统性的方法,从根本着手。

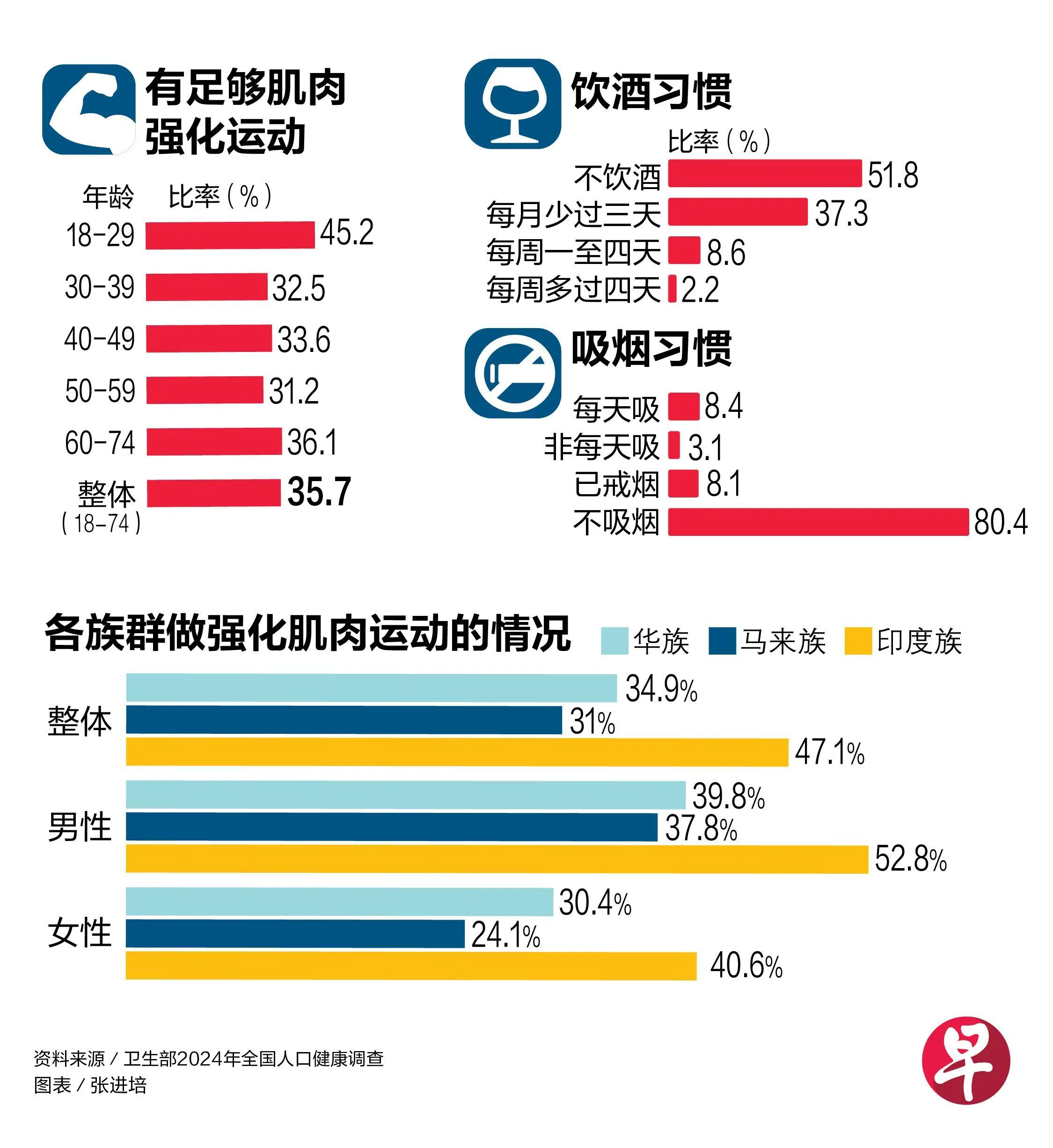

她指出,公共教育应传授更多以科学为基础的循证(evidence-based)代谢健康锻炼方案,比如走路、慢跑或做力量训练,都能帮助身体更有效地消耗热量、保持血糖和脂肪水平健康。同时,应根据不同年龄段和体能水平,制定个性化的健身指导。

芭丝卡兰说,低强度或零散运动对于体重管理的效果有限,而且如果锻炼后过度补偿高热量饮食,也会前功尽弃。因此,公共教育不仅要鼓励人们做运动,还要帮助人们根据个人的运动量,选择合适的饮食,并合理地平衡热量的摄入和消耗。