民以食为天,稳定食品供应是人们赖以生存的重中之重。在寸土寸金的新加坡,推动本土生产更显重要,但仍无法全面实现自产自足,须通过其他渠道增强食品供应韧性。

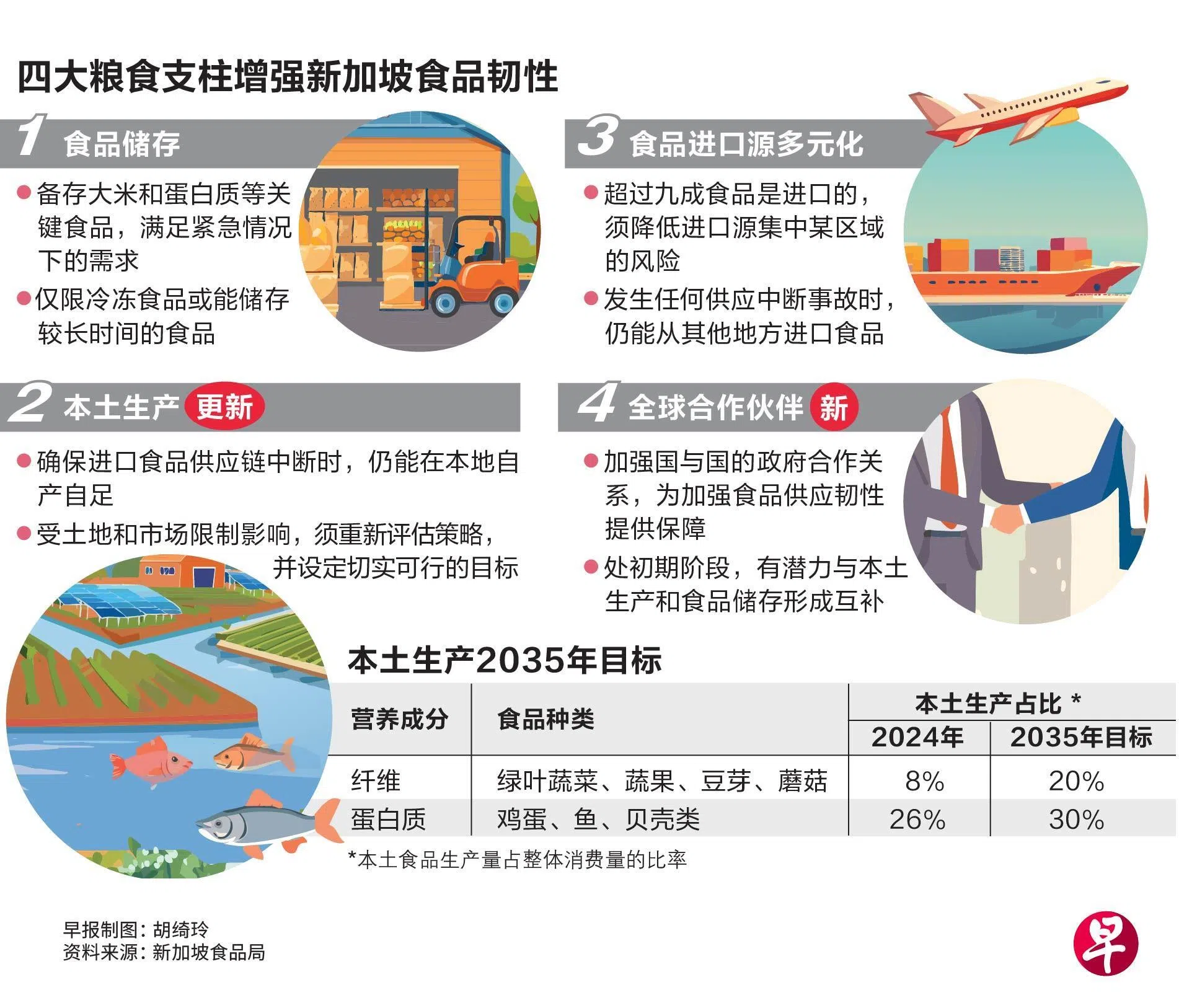

永续发展与环境部长傅海燕星期二(11月4日)宣布,通过促进本土生产、加强政府间的国际合作、食品进口多元化,以及食品储存,四管齐下加强我国食品韧性。

支柱①:本土生产

我国在2019年定下“30·30愿景”,争取在2030年把本地农业生产力提高到可满足国人30%的营养需求。

不过,本土食品过去六年的整体生产量,始终不达国人一成的营养需求。去年,时任永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生接受《联合早报》专访时,首次透露政府可能在未来几年检讨食品目标。

新加坡食品局完成长达约一年的检讨工作,在考虑了农产业面临的挑战,以及营业环境的改变后,决定更新本土生产目标。

新目标不再以满足整体营养需求为指标,改用本土生产量占整体消费量的比率,关注纤维和蛋白质这两种营养值。

纤维食品涵盖绿叶蔬菜、蔬果、豆芽和蘑菇;蛋白质则包含鸡蛋、鱼和贝壳类。

目前,本土纤维食品生产量占整体消费量的8%,蛋白质则占26%。食品局的目标是到2035年,把本土纤维食品产量的比率增至20%,蛋白质则升至30%。

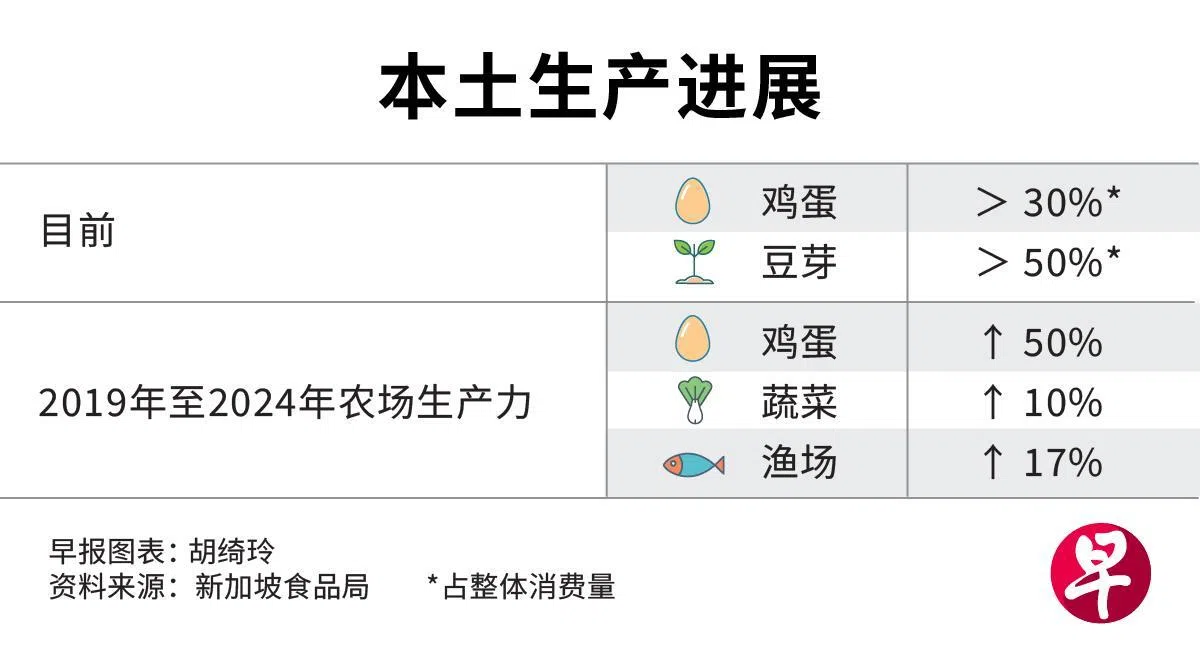

本土农场表现如何?

尽管整体生产量不如预期,但鸡蛋占整体消费量已超过30%,豆芽则超过50%。

2019年至2024年,以每公顷土地一年的生产力计算,本地鸡蛋农场、蔬菜农场和渔场的生产力都提高,分别增加50%、10%和17%。

统计局数据显示,去年的本土海鲜、蔬菜和鸡蛋生产值合计达2亿3100万元,比前年少0.8%,但比2022年高11.6%。

全球农场面临哪些挑战?

全球农场面对的挑战众多,包括营运成本日益增加,尤其在能源方面。此外,当前对高科技耕种等技术的投资薄弱,农产业者在食品出售也遇到困难。

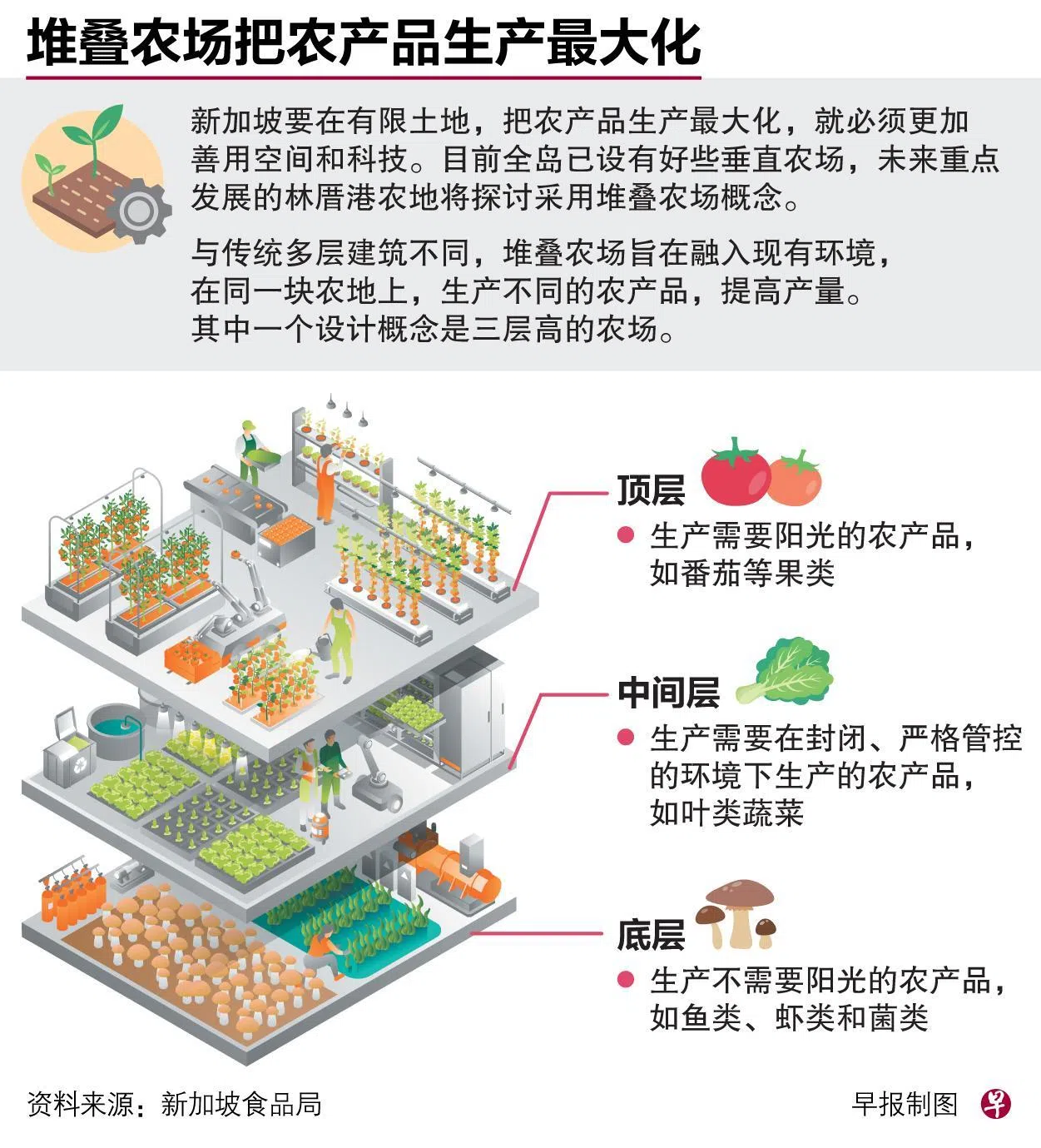

为减少农产业者的运营负担,食品局计划建造采用堆叠农场概念的多租户设施。相关可行性研究正在进行中,预计须一年至一年半完成,确切建造地点尚未敲定。

2023年,堆叠农场的概念在“新加坡食品故事”展览上展示,其中一种设计是通过建造三层高的农场,在同一块农地上,生产不同的农产品。

业者可在底层养殖不需要阳光的农产品,如鱼虾类和菌类;中间层留给需要在严格管控的封闭环境下生产的农产品,如叶类蔬菜;顶层则生产需要阳光的农产品,如番茄等果类。

食品局局长陈志荣日前接受媒体访问时指出,这类多租户设施通过集中包装、食品处理等工作,可以减少农产业者的营运成本,进而降低食品价格,提高销售。

若可行,这设施相信是全球首创,并将指引林厝港农地的发展计划。

林厝港农地发展计划分几个阶段推进,包括可行性研究和规划、设计、施工,以及正式运营等,整个过程需耗时好几年。计划目前仍在可行性研究阶段,没有具体落实时间表。

支柱②:推动全球合作伙伴关系

为增强食品供应韧性并提供保障,我国接下来也会继续聚力加强国与国的政府合作关系。

10月10日,新加坡与新西兰启动新加坡—新西兰全面战略伙伴关系(Comprehensive Strategic Partnership),并达成全球首创、具法律约束力的基本物资贸易协议。这将帮助新加坡和国人,在危机和阻断时期,确保粮食等必需品能够继续抵达新加坡。

10月31日,新加坡和越南在亚太经合组织领导人峰会期间,签署大米贸易合作备忘录,以加强我国粮食安全。根据备忘录,当新加坡政府提出要求时,越南将按双方商定的条件,出口一定数量的大米到新加坡。

陈志荣说,我国须要探索如何增强食品贸易的韧性。“要做到这一点,很多时候须要建立在政府之间的合作关系上。”

支柱③:进口多元化

本地超过九成的食品依赖进口,开拓更多的食品进口国,有助降低进口源集中某区域的风险。

例如,食品局去年批准葡萄牙出口猪肉到我国,允许文莱和波兰供应牛肉,也让土耳其输出家禽。整体来看,去年食品进口来源国与地区共187个,与前年持平。

食品进口量方面,鸡蛋进口从前年的14亿7610万个,增至去年的14亿8600万个;蔬菜也从53万零500公吨,增至54万7900公吨。

海鲜则从12万2200公吨,增至12万4600公吨;鸡肉从20万零900公吨,增至22万4000公吨;猪肉从12万8300公吨,增至13万3600公吨。

支柱④:食品储存

备存大米和蛋白质等关键食品,是确保食品供应链中断能提供短暂的缓冲,但这个方案仅限冷冻食品或能储存较长时间的食品。

我国从1960年代开始储存大米,1990年代初推出白米库存计划,规定所有白米、印度香米(也称巴斯马蒂香米)、小占米和蒸谷米都须储入政府米仓,储存量是每月进口量的两倍,以确保本地大米市场的供应和价格稳定。

白米进口商每月进口至少50公吨白米,并存放至少100公吨白米作为固定库存。

结合现有八项法令的食品安全和保障法案今年初在国会三读通过,从今年下半年至2028年分阶段落实。

法案生效后,食品局可通过最低库存要求机制,在继续执行白米库存计划的同时,也可在必要时要求关键食品或饲料供应商等确保达到一定库存量。

全球食品供应链存在哪些风险?

气候变化:影响农产品生产速度与量

地缘政治:其他国家可能实施出口禁令

动物疾病:威胁食品安全和出口

增强粮食支柱须靠业界和消费者与政府的集体协作,包括不断探索新的供应源、持续支持本土农产品,才能确保“小红点”餐盘上的食品供应不间断。