南洋理工大学的科研人员成功研发全球首个自动化半机械昆虫“生产线”,借助人工智能和机器人技术,快速、精准地将电子设备组装到活体昆虫上。这有望大幅缩短灾难搜救行动的准备时间,并减少人为误差。

南大和日本科学技术振兴机构(Japan Science and Technology Agency,简称JST)星期一(7月28日)联合发布文告,介绍这项突破性的研究。

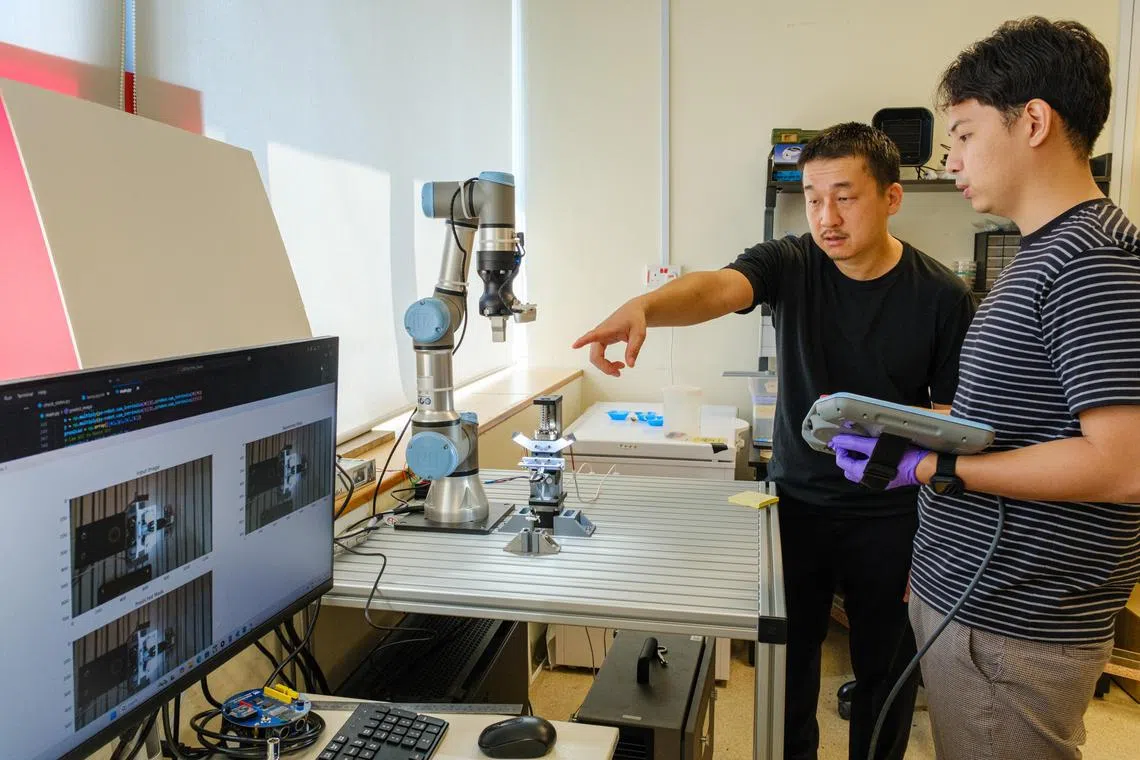

传统上,为一只昆虫安装“电子背包”需约一小时,仰赖受过专门训练的人员操作。由南大机械与航空航天工程学院佐藤裕崇教授(Hirotaka Sato)带领的团队,开发出一套原型机器人系统,每只昆虫仅需1分零8秒即可完成组装,速度提升近60倍。系统还能同时处理四只昆虫,整体耗时不到八分钟,效率比人工方式快了约30倍。

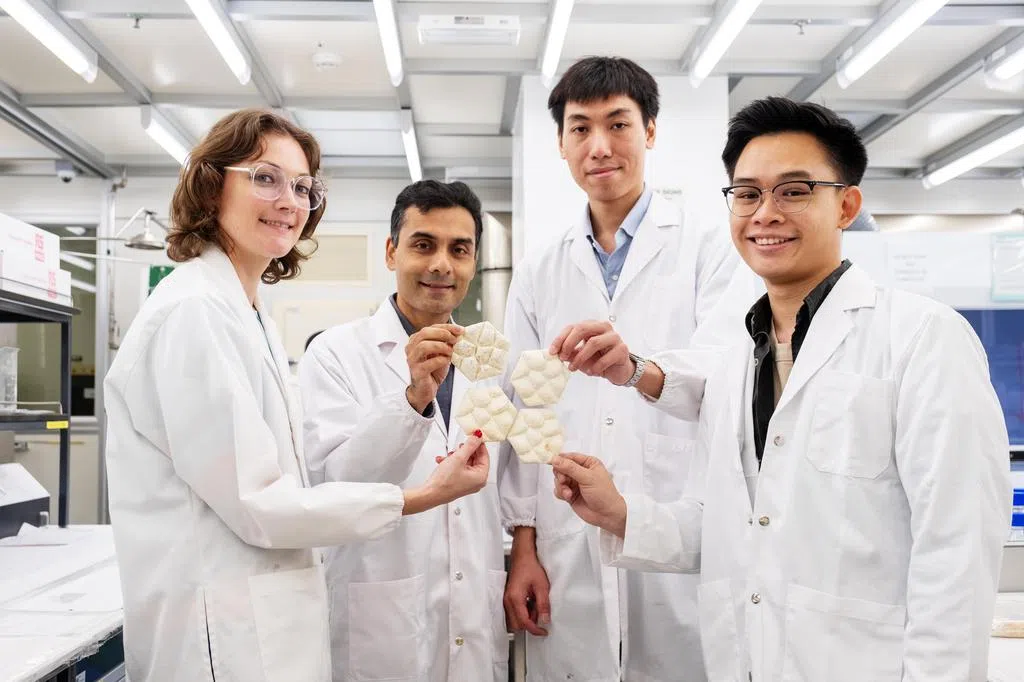

新系统可自动将微型电子背包安装在马达加斯加嘶鸣蟑螂的背上,变成“半机械昆虫”(cyborg insects)。

佐藤裕崇说:“人工准备过程既耗时又依赖熟练人力。通过自动化,我们能更快速、稳定地制造半机械昆虫,有助于在灾后搜救等争分夺秒的任务中大规模部署。”

所谓“半机械昆虫”,是指结合活体昆虫与微型电子装置的混合体。研究人员会在昆虫背上安装电极(electrode)、电池、传感器或通信组件,并通过电脉冲远程引导昆虫的行动,执行搜救、环境监测等任务。这类昆虫靠自身肢体自然行走,方向则由背部装置发出的微弱电脉冲引导。

实验显示,半机械昆虫能根据指令完成急转弯、减速等动作。在其中一项测试中,由四只半机械昆虫组成的小队,在障碍密布的区域内,仅用10分半钟就覆盖了超过八成的面积,展现出色的导航能力。

研究团队也开发了新一代电子背包,刺激效率更高、所需电压比旧版本降低25%,依然能精准控制动作,延长续航时间,同时降低过度刺激风险。系统还结合人工智能与图像识别技术,自动找出蟑螂背上最适合植入电极的位置,确保定位精准。

虽然这条自动化“生产线”还在原型阶段,但装上第一代电子背包、以人工方式组装的半机械昆虫,已经投入实际行动中。

今年3月底,新加坡民防部队“狮心行动”队伍,前往缅甸执行人道救援任务时,就携带了10只装有第一代背包的半机械昆虫。这是这项技术首次应用于实际人道行动,也是半机械昆虫首次在实地操作中亮相。

研究人员强调,昆虫在未执行任务或进入长时间休息状态时,背上的电子背包可安全拆除,不会造成伤害。

佐藤裕崇是半机械昆虫领域的先驱,研究成果曾获《时代》杂志评为“年度50大发明”之一,并入选《麻省理工科技评论》的“十大新兴技术”。