“如此珍贵的地方就在我们住家附近,至少一次,希望大家早点起身去看看。一定要自己走进去寻宝,才能有最美好的发现。”

不时参与快闪(pop-up)餐饮活动的私厨陈明慧(Patricia Chen) 说的,是岛国一道美丽的风景线——湿巴刹。

面对线上购物和超市的激烈竞争,湿巴刹原本明显失宠,但过去几年,幸有陈明慧和一些国人以各种方式努力发声和出力,加上天时地利人和,期待很快可以看到湿巴刹漂亮逆转胜,重新成为大家购买食材的首选宝地。

2021年5月开始“带团”,传授湿巴刹购物技巧的陈明慧指出,物价上涨,外食费用越来越高,越来越多人意识到要吃得美味健康又不想荷包大出血,自己下厨最可行,而比起超市和线上购物,湿巴刹的食材更新鲜,价钱合理,CP值无敌。

陈明慧说:“看到巴刹的海鲜有多新鲜,煮了发现有多好吃,你一定会再次光顾。很多人不是不知道湿巴刹的食材有多棒,但或许是淡忘了湿巴刹的好,所以须要提醒一下。我们的湿巴刹文化如此丰厚,主动和摊贩聊天,多提问,能学到好多知识。”

无法早起所以不上巴刹

冠病疫情暴发前,陈明慧常因制片人的工作到处飞,疫情期间留在本地,能去的地方不多,她频繁前往湿巴刹,她说:“那段期间,家人吃得特别好!”她在那时候发现,自己从小常陪妈妈去的这个熟悉的地方,对很多国人来说竟已越来越陌生;巴刹不见汹涌人潮,摊贩们告知生意不佳,经营了数十年的摊贩决定停业。

陈明慧通过IG限动向数千名追踪者发问卷,询问大家为何不去湿巴刹。近700人回复,最常见的原因包括无法早起、不知道怎么判断食材优劣。陈明慧说:“我改变不了大家无法早起的习惯,但我可以教课,传授购物技巧。”

她通过IG开放报名,每次不超过五人,时长约三个半小时,可以去一两个湿巴刹,最常去的有中峇鲁和竹脚巴刹,最近也开始去宏茂桥和红山。

陈明慧把教课重点放在海鲜,因为湿巴刹的海鲜和其他地方相比,素质差异最明显,而且其他食材如蔬菜种类太多,选购窍门较复杂,难以仔细说明。

她吩咐学员先做功课,告知想做哪道菜,她会把所需食材纳入教学,让学员可以学以致用,买了食材,下课回家即可下厨。

买海鲜一定要“动手”

让陈明慧雀跃的是,公众反应踊跃,等候名单人数有增无减。上过课的100多人,年龄从20多岁到50多岁不等。其中约三分之一是开始独立生活后想自己下厨,一些是成为家长后要让孩子吃得健康或鼓励孩子吃鱼,特别重视食材的新鲜度。此外有喜欢烹饪的年轻人,还有约两成是在本地工作的外国人。

陈明慧的教学方式为新手而设,她带学员光顾自己熟悉的摊贩,提醒大家买海鲜一定要“动手”才知道是否新鲜,摊贩若不让顾客触碰海鲜,她绝不光顾。许多人吃过她的nasi ulam都喜欢她用的蟹肉,原来螃蟹全是她一只一只亲手挑选。她说:“我教的是基本的常识,打好这个基础,你在任何一个市场都能学以致用。”

陈明慧的学生烹煮了湿巴刹的食材后都成为回头客,有人说“像开启了一个新世界”。收到学生发来的食材和料理图片,看到越来越多人认识到湿巴刹的好并因此改变购物习惯,陈明慧更坚信要继续“带团”。“这是一个鼓励人们重返湿巴刹的运动(movement),我很高兴自己能成为这个运动的一份子。”

让湿巴刹蓬勃发展

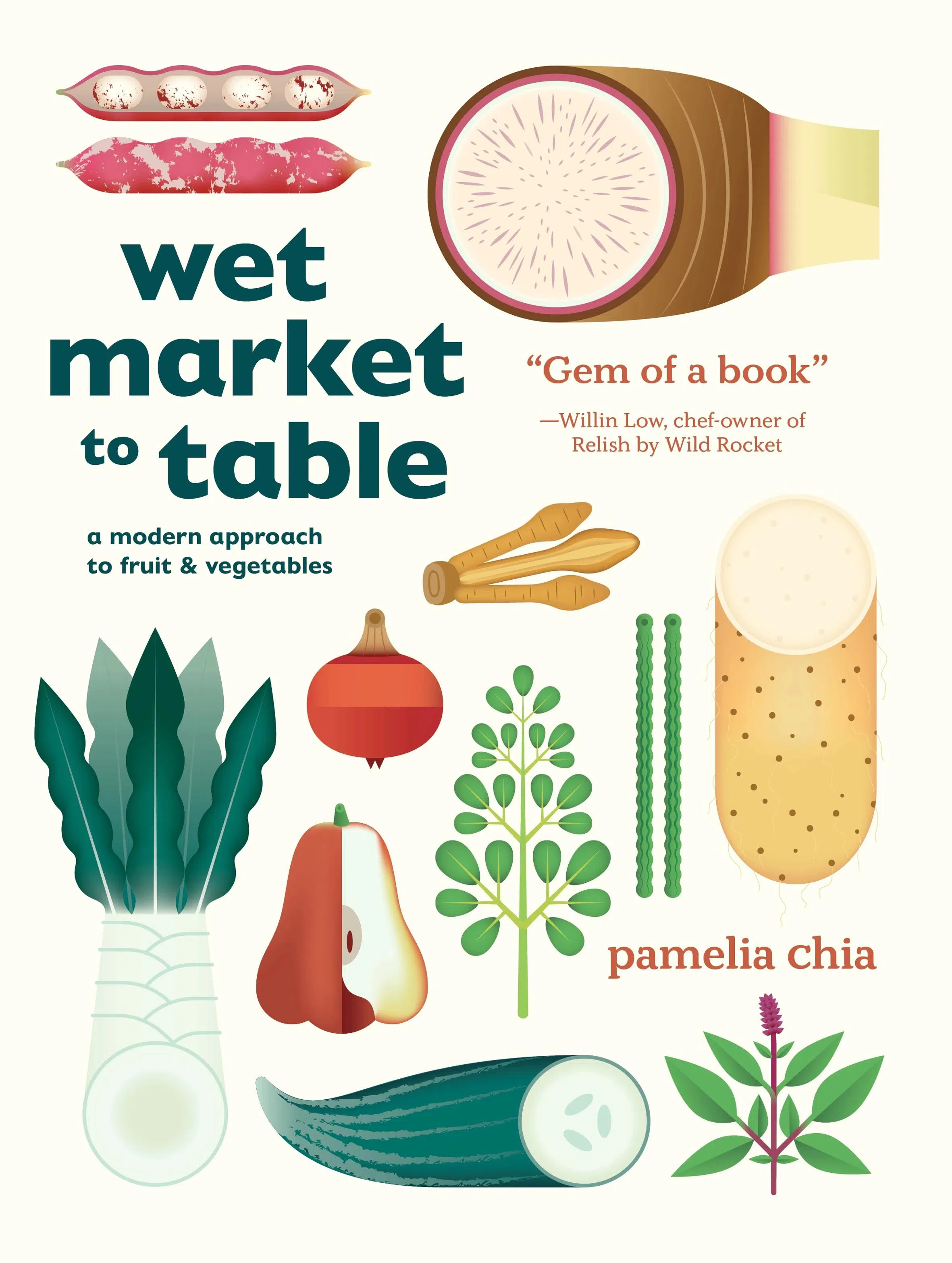

提起湿巴刹,必然想到2019年出版的《从湿巴刹到餐桌》(Wet Market to Table)的作者——致力于提倡本地饮食文化的谢采芹(Pamelia Chia)。她最近看了工人党的纪录片《后港》,印象深刻的是居民有多想念被拆除的西门路巴刹(Simon Road Market)。她说:“那一句‘把巴刹还给我们,这才是我们要的’,好让人伤心,也让我们看到湿巴刹对民众的重要。”

谢采芹认为拥护湿巴刹的不只是长辈,年轻人对于湿巴刹的印象也在改变,这五年来,重视本地饮食文化的国人越来越多,像独立饮食杂志“The Slow Press”也为湿巴刹发声。“小贩中心和湿巴刹是一体两面,热爱本地饮食就不能不关心湿巴刹。”

她因丈夫工作关系移居荷兰,住家附近没有天天营业的市集,更让她深刻体会岛国的湿巴刹有多难能可贵。“可以天天光顾同样的摊贩,建立感情,这是新加坡人难得的福气,我们有责任让湿巴刹继续蓬勃发展。”