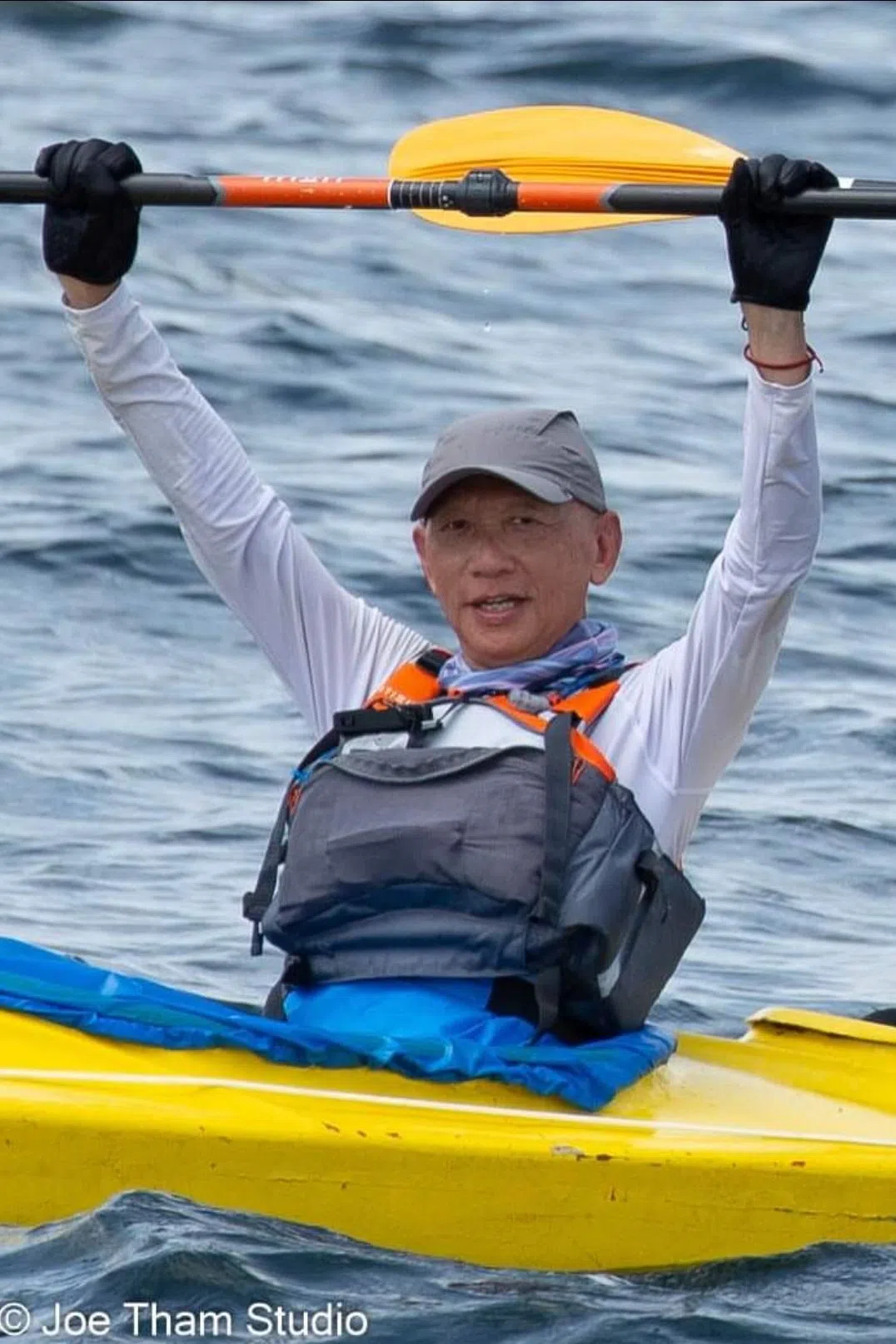

62岁退休人士张志文,精力充沛,谁也想不到他在四十多岁时曾一度发福困顿,没跑多远都气喘吁吁。如今的他,除了活跃于山林与水上的运动,跑步、骑车、健身房举重样样来。今年六月更成功挑战欧洲最美山峰之一的勃朗峰(Mont Blanc),享受雪山与汗水交织的生命震撼。

一路走来,他经历父亲失智、母亲跌倒后生活品质骤降的心痛。这些经历让他深刻意识到:若没有健康的身体和心灵,再多自由的退休时光也只是空谈。于是,他不仅坚持做阻力训练与有氧运动,也开始学习拉二胡,在旋律中放松情绪、安顿内心。他说身与心的健康缺一不可。对他来说,健康生活不是一时热潮,而是一生的修行。

每周运动几次?有什么固定的锻炼方式?

答:我每周运动四到五天,多数是跑步、举重或骑脚踏车,有时也会划皮艇、游泳、攀岩、徒步和登山。最主要是锻炼身体不同的肌群,也不会感到单调,更可以和志同道合的朋友聚一聚。

什么因素推动你坚持锻炼?

答:虽然中学时期开始活跃于球类运动,出来工作后就很少运动,常用的借口是没时间。40岁后,身体明显发胖,体重一度飙到近80公斤。后来在朋友圈里听说,有人常跑医院,有的有三高或心脏血管阻塞。我父亲也三天两头进出医院,他患有失智症;母亲则跌倒而影响到日常作息。这些都影响我对健康的重要性的想法。

另一方面, 我一开始就规划退休生活。我告诉自己,如果再不重新把身体锻练起来,病痛随时都会找上门,到时退休时想做的事,可能就会泡汤。退休后最重要的资产是健康。我发现一些朋友把运动当成是苦差事。我认为,应该享受运动的过程和成果,运动也必须是多元化的。我有机会就会参与一些国内外的活动,比如:几年前曾参加一个四天环岛划船的慈善活动,还获得新加坡健力士纪录奖状。我也曾去夏威夷、大阪、悉尼等地跑马拉松,也去台湾骑车环岛,把运动和旅游结合在一起。

锻炼过程中,遇到哪些挑战?如何克服?

答:刚开始时以跑步为主,但跑一公里就气喘如牛。后来因运动量大且方法不正确,造成严重足底筋膜炎。受伤期间情绪低落,因为很多活动不能顺利进行。用了一年半,通过拉筋和电疗,总算痊愈。这次经历让我了解到欲速则不达,一切都要循序渐进,我也从不同管道获取运动方面的资讯和知识,运动也多元化了。在受伤期间也领悟了一些道理,虽然运动可以锻炼身体,但心灵也很重要。我毅然报名学习拉二胡,希望通过音乐使心灵得到平静。相信一定程度上对头脑和身体协调有所帮助,感觉这一静一动的方式比较全面。

饮食方面会注意些什么?

答:我喜欢品尝美食,没有特别忌口,但每天少不了水果、蔬菜、鸡蛋、麦片和希腊酸奶。有时运动过后会宠一宠自己吃些甜食。

为什么要做抗阻力锻炼?

答:年轻时对于肌肉流失没概念,没特别去重点锻练肌肉,后来才知道人过了30岁肌肉就开始减少。强壮的肌肉可以支撑身体的重量,并分散运动时对关节所造成的负荷。抗阻力运动可以帮助减少肌肉流失,并增强肌肉力量。我通常会在健身房做举重、深蹲和增强腹肌的运动,来提升核心力量。运动的强度视当时身体的壮况而调整。

除了和志趣相投者到勃朗峰徒步登山,过去曾挑战徒步登山吗?

答:环勃朗峰徒步(Tour du Mont Blanc),即围绕勃朗峰徒步一圈,全程约165公里,总上升下降达一万米。我们的起点和终点都在法国霞慕尼(Chamonix)小镇,中途在意大利库马约尔(Courmayeur)小镇休息一天,并补充缺少的东西。我们穿越法国、瑞士、意大利三国边境,途经阿尔卑斯群山、峡谷、冰川、森林等优美景色,跟我之前的徒步经历相比,有过之而无不及。国家地理(National Geographic)也把它收录为世界十大徒步路线之一。我们一路遇到很多登山、越野跑、山地骑脚踏车等爱好者,也遇到一名70岁的台湾单独徒步者。山间天气变幻莫测,昼夜温差大,做好防雨、防晒和防寒工作异常重要。

第一次徒步登山是在2017年,挑战海拔3210米的尼泊尔潘恩山(Poon Hill)后就上瘾了。过后也在其他国家挑战过不同难度的山峰,包括海拔5364米的珠穆朗玛峰的基地营。

登山对身体有哪些益处?

答:徒步登山活动的魅力,不只是单纯的强健体魄和磨炼意志,更深一层的意义是了解当地的文化和历史,增广见闻。出发前的规划、准备工作、组织能力,看似简单,但要做到有条不紊,也不容易。徒步途中,有的地方凹凸不平,每踏出一步都要很小心。这些都是激发大脑活动的基本因素,可延缓因缺少活动造成的退化,它和学音乐有异曲同工之妙。