面对网络危害时,公众认为法律和更快速地撤下有害内容是最有效的两大措施。约80%支持立法追究加害者的责任;77%希望网络平台能更快速地撤除有害内容。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院政策研究所(Institute of Policy Studies,简称IPS)星期三(10月22日)发布名为“新加坡网络危害:从证据到行动”的调查结果,探讨新加坡人如何看待网络危害,包括这些危害有多严重,以及对现有法律、政策和宣导力度的看法。调查由数码发展及新闻部委托进行。

由于调查在去年6月至今年5月间进行,因此研究结果不包括对本月在国会提呈的《互联网安全(援助与问责)法案》(Online Safety (Relief and Accountability) Bill)的看法。不过,研究员经分析后发现,受访者认为有效的措施中,大多已经纳入法案。

共有600名新加坡公民和永久居民参与调查,男女各占一半,年龄分35岁以下、35岁至54岁,以及55岁以上三大群体。

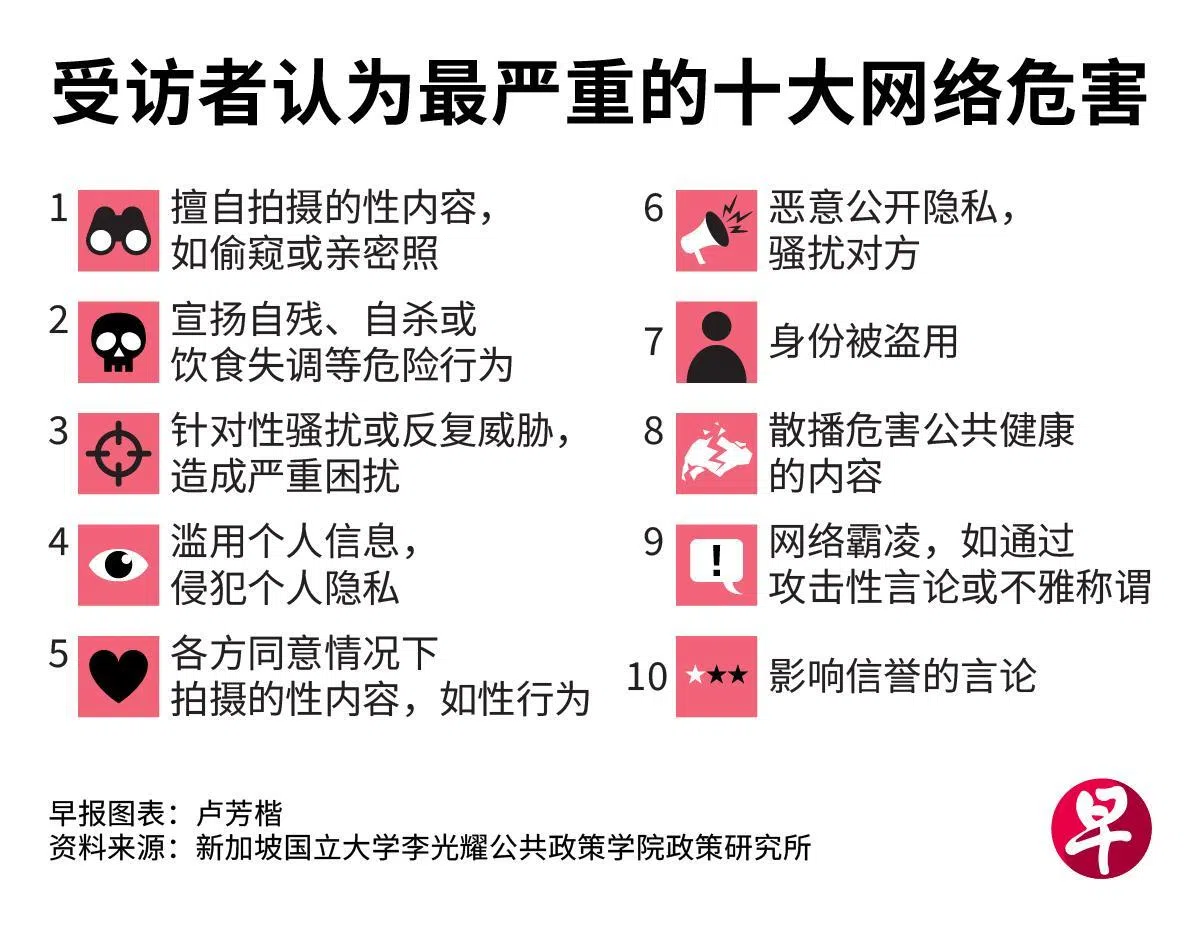

调查显示,在判断不同网络危害的严重程度时,74.3%认为受害者有多脆弱是最关键的因素;其次(73.5%)是有关危害对个人的影响多大;再来(71.2%)是目前是否存在措施应对危害;之后(70.8%)是有多少人可能受迫害。

77.2%受访者认为科技公司应该采取更多措施,改善网络安全,其次是政府(77.1%)、家长(76.5%)、学校(75.7%)、个人(75.6%)和社会服务机构(67.6%)。

至于哪些措施有助应对网络危害,79.3%认为要是法律能向加害者追究责任,会非常有效。第二(78.2%)是当法律能快速适应新兴的网络危害,如利用深度伪造技术合成色情影像等;第三(77.4%)是法律有权要求撤下有害的网络内容;第四(77%)是当社交媒体平台能更快速撤除有害的内容和账号;第五(75%)是当法律赋予受害者权利,为所遭受的伤害索赔。

以上研究由IPS高级研究员兼治理与经济部门主管周瀚毅博士、国大传播与新媒体系副主任孙婉婷副教授(实践)和IPS研究助理考尔(Harkiran Kaur)领导。

建议当局列明报案程序 改善社媒平台反应速度和透明度

研究员在分析研究结果后提出建议,加强我国网络安全的生态系统。这包括通过互联网安全委员会,优化受害者求助的过程,将利用深度伪造技术合成色情影像视为犯罪,以及加强数码通识。

他们也认为当局应该列明报案程序,改善社交媒体平台的反应速度和透明度,以及设立统一平台,将相关资源和最佳作业方式聚集一处。

研究员同时希望当局能为加害者制定改造和修复的司法途径,并针对诈骗和未经同意发布性影像等危害,加强与海外机构的跨境合作。